陳承宇

全國人大常委會法工委江海基層立法聯繫點諮詢專家,大灣區青年藝術與科技促進會創會會長, 屯門西南分區委員,粵港澳大灣區創新智庫常務副主席,香港社建協會副會長,廣東省製造業協會大健康產業聯合會名譽會長, 城市智庫「就是敢言」研究員, 香港認可財務策劃師,香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會會員,香港房屋經理學會會員,互聯網專業協會會員,西班牙武康大學工商管理博士

想像這樣一個清晨:全球交易員、基金經理與央行官員的電腦螢幕,同時閃爍著紅色警報,不是因為市場暴跌,而是所有資產定價模型、風險評估系統與估值工具,集體輸出錯誤代碼。原因只有一個:作為核心輸入變量的 「無風險利率」 參數失效了。這不是技術故障,而是支撐全球超過 100萬億美元 金融資產估值的 「定價之錨」 被連根拔起。

歷史從未遠去,它只是換上了現代的裝束再度登場。當美國海岸警衛隊在公海扣押委內瑞拉油輪,並通過國內立法為此類行為貼上“執行制裁”的標籤時,我們目睹的並非孤立事件,而是一場精心策劃的 “結構性海盜” 劇本在21世紀的完整上演。

一名美國前外交官在退休後的回憶錄中寫道:「決策會議上,複雜的地緣政治分析常被簡化為『我們贏了還是輸了』的直覺性質問,專業評估讓位於戲劇性姿態。」

我們正見證一個舊秩序的痙攣與一個新秩序的艱難分娩。冷戰後的「全球主義」敘事已然破裂,取而代之的是一種深刻的體系性危機:國際競爭的底線正被侵蝕,一種以國家機器對主權財富進行系統性剝奪的行為模式日益顯現。

當世界步入動盪變革的「百年未有之大變局」,全球競爭的本質正在發生深刻位移。傳統的地緣博弈與力量對抗,已升維為國家「系統韌性」的構建與對全球規則「主動塑造」能力的較量。

全球格局的深層震盪,正將世界主要經濟體推向一場前所未有的治理能力「大考」。考場一在華盛頓:34萬億美元債務穹頂之下,政治極化的「否決政治」正侵蝕其政策信用與全球領導力。考場二在中國:房地產市場的深度調整,已非周期性波動,而是一場發展模式的根本性危機。

在全球化遭遇逆流、大國博弈日趨複雜的背景下,中國的發展路徑與香港的戰略角色正經歷深刻重塑。筆者融合多份早前政策分析文本的核心觀點,旨在系統審視中國應對內外挑戰的戰略邏輯,並聚焦香港如何在新發展階段實現功能躍升,服務於國家整體現代化進程。

2026年是中國「十四五」規劃收官與「十五五」規劃奠基的承壓之年。近期全國發展和改革工作會議的部署,傳遞出清晰信號:政策重心正從應對週期性波動,轉向在多目標約束下進行一場深刻的結構性變革。

當下全球格局的深層震盪,並非周期性波動,而是一場治理模式的危機。美國政治極化導致的「否決政治」,使其難以應對債務膨脹、產業空心化等長期挑戰。這面「戰略參照鏡」照出的,是一個更為根本的命題:一個崛起中的大國,應秉持何種戰略哲學,才能在充滿不確定性的世界中立於不敗,甚至開創新局?

近期對美國財政與治理困境的深度剖析,揭示了一個超級大國因內部政治失能、經濟結構失衡而引發的系統性風險。這幅圖景,對於正在推進中國式現代化、致力於民族復興的中國而言,絕非隔岸觀火的故事,而是一面極具價值的「戰略參照鏡」。

特首政策組成立近三年,作為行政長官直屬的"最強大腦",其每年耗費的公帑以億計,陣容不可謂不豪華。然而,當社會為"宏福苑"大火哀悼、為全港數千幢危樓憂心之際,一個尖銳的問題浮現:這個匯聚頂尖智慧、理應"高瞻遠矚"的機構,在應對香港最深層次的治理痼疾,如建築安全這類關乎市民性命的系統性危機上,究竟貢獻了幾何?它的巨大投入,是否物有所值?

在香港立法會恢弘的議事廳內,關乎七百五十萬市民居住安全與生活品質的辯論,主要由「建築、測量、都市規劃及園境界」的功能界別主導。

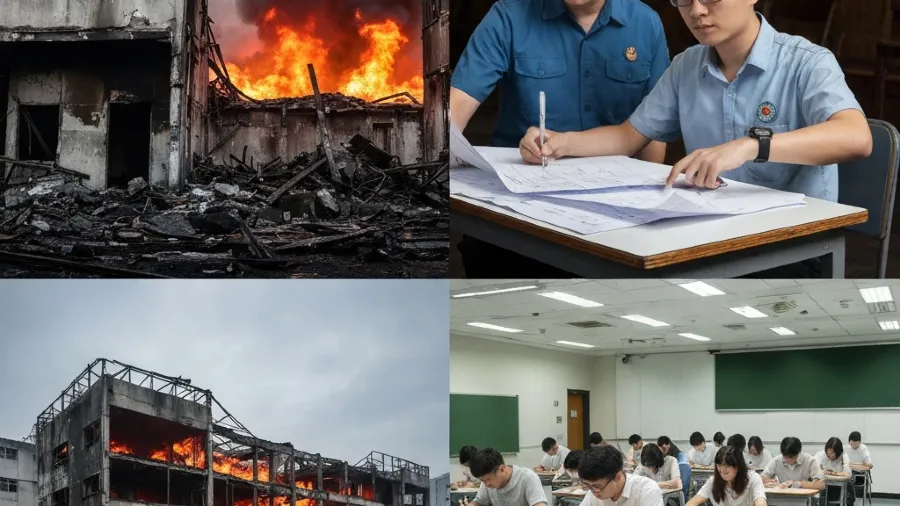

2025年底大埔宏福苑的烈火,是一場本可避免的悲劇。它燒出的不僅是建築的殘骸,更是香港治理體系中一道深不見底的裂痕。一個致命的悖論隨之浮現:為何一個擁有專業立法代表、完善技術規範的城市,卻無法阻止系統性安全風險的積累?為何深刻的改革,總要待至生命逝去才被提上日程?

一場吞噬了過百條生命、令近兩千個家庭流離失所的大火,將宏福苑三個字,從一個普通的屋苑名稱,燒鑄成香港社會一道深刻的集體傷痕。當緊急救援的警報聲逐漸遠去,一個更為艱鉅的問題,沉甸甸地壓在每個人心頭:我們該如何幫助這個破碎的社區,有尊嚴地走向新生?

在香港立法會恢弘的議事廳內,關乎七百五十萬市民居住品質與樓宇安全的重大決策,正於「建築、測量、都市規劃及園境界」功能界別的辯論中成形。

香港物管業陷「守操守丟飯碗,妥協負刑責」困境,根源為法團權力與問責失衡。監管局應建異議通道、強化法團治理、完善監管協同,倡修法填補空白,保障業主與持牌人權益。

香港正處於內外挑戰交織的關鍵時刻。面對經濟轉型、社會重建、國際競爭等多重壓力,社會各界對管治效能與法治基礎的關注日益迫切。在此背景下,部分聲音質疑立法會選舉是否應因當前挑戰而延期。然而,綜合法治原則、公共資源運用及社會長遠利益,筆者堅信:立法會選舉必須如期舉行,此舉不僅關乎程序正義,更是對香港核心價值的堅守。

當大埔宏福苑的濃煙逐漸散去,留下的不只是焦黑的斷壁殘垣,更是對香港建築安全制度的深刻拷問。這場造成重大傷亡的五級大火,與其說是意外,不如說是制度失靈的結果。根據屋宇署統計,全港超過一萬幢舊樓中,仍有約四成未完成消防安全改善,而年均巡查率長期偏低,埋下了無數安全隱患。

11月25日在香港舉行的中共二十屆四中全會精神宣講會,超越了單純的政策解讀,更是一次凝聚香港社會戰略共識的重要動員。筆者認為與會各界領袖的深刻見解,清晰地指向同一結論:「十五五」規劃是香港未來發展的關鍵轉折點,主動對接國家發展藍圖已成為香港社會的主流共識。 這些真知灼見,與「六個堅持」原則相互印證,為香港的發展路徑提供了清晰指引。

日本首相高市早苗推行右翼保守路線與強硬對外政策,陷入國內政治動搖、經濟民生反噬、外交戰略困境及社會輿論決堤的結構性危機,下台可能性持續升高,黨內逼宮或選舉敗北成主要可能路徑。

2026-2030 粵港澳大灣區房地產將呈 L 型底部震盪、結構性機會凸顯態勢,產業驅動、政策創新與區域協同為核心驅力,核心城市抗跌、外圍分化,需通過階梯式住房供應與跨境金融工具穩定市場。