最新專家專欄新聞

查看更多其實香港已經站在一個新的十字路口:一邊是內地產業升級、區域合作與「一帶一路」帶來的廣闊空間,另一邊是香港企業多年習慣的本地與周邊市場。問題不在於機會有沒有,而在於我們願不願意重新定位自己。

巴拿馬最高法院近日宣布,撤銷授予香港企業營運巴拿馬運河兩端港口的法律及合約效力,在國際投資界引起廣泛關注巴拿馬港口裁決固然令香港企業蒙受直接損失,卻也為我們提供了一面鏡子。

香港職場的走勢已經非常清晰:斜杠族的多元身份,中小企的靈活結構,加上 AI 的強大工具,將共同塑造新時代的工作模式。

第19屆亞洲金融論壇於1月27日圓滿結束,其間特區政府與上海黃金交易所簽署合作協議,又促成多項環球投資項目,成果豐碩。除了金融投資領域刷出好成績外,香港經濟貿易的不同範疇,包括對外貿易、駐港公司與初創企業數目、訪港旅客數字、零售銷售總值等,都呈明顯上升的趨勢,整體經濟表現持續向好。

2026 年台灣爆發 6 元賣彈 18 元買彈的價差風波,暴露其軍工產業斷鏈的現實,昔日美軍認可的彈藥供應商,因政策失誤、產業鏈斷裂淪為戰略物資高度依賴進口地區,軍心與自主權雙重流失。

國泰航空為慶祝成立八十周年,在香港島舉辦了一場別開生面的大型復古電車巡遊。四輛披上不同年代經典飛機塗裝的電車,於一時至四時穿梭於屈地街至北角一帶,吸引眾多市民駐足觀看。當復古電車的鈴聲與飛機引擎的轟鳴交織,國泰航空的過去、現在與未來,在這座城市的上空與街道完成了一次深情對話。這場持續全年的慶典,不僅是對輝煌歷史的致敬,更是對下一段航程的鄭重啟航。

1月25日起,所有新登記的公共及私家巴士的所有乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位,以及特別用途車輛的司機與乘客座位,必須安裝並佩戴安全帶。新例推行至今,社會上出現一些聲音,指佩戴安全帶帶來操作上的「不方便」,甚至有人要求延後或暫緩實施。然而,在「安全」與「不便」之間,根本不存在選擇的餘地。

隨著全球交通往來頻繁、氣候與生態環境快速變遷,人類與野生動物的距離不斷拉近,一些原本只存在於特定地區的病毒,正逐步進入全球公共衛生的高度監測名單。其中,「尼帕病毒(Nipah virus)」便是近年醫學界反覆示警、卻仍不被多數民眾熟悉的新興傳染病之一。 許多人初次聽到尼帕病毒,會以為只是新聞上的陌生名詞,甚至誤認為是謠言。然而在國際醫療與公共衛生體系中,尼帕病毒早已被列為世界衛生組織高度關注的高風險病原,原因在於它同時具備高致死率、可跨物種傳播,以及目前缺乏疫苗與特效治療的特性。

香港社會若能重新欣賞多樣性,女性若能勇敢展現自我,那麼「美」便能回歸它最真實的意義 :「一種獨特而不可替代的存在。」

本文從反腐視角,探討軍工體系因機密、高預算等特性滋生的問題,分析中美台各自結構性弊端與修復路徑,點出體制健全是戰力核心。

《天地密碼》專家專欄,以易經為核心,融合占星、堪輿智慧並佐以現代科學,剝除古老命理神秘外衣,教讀者讀懂宇宙節律、順勢而為,主動修正人生軌道,遠離焦慮找回內心平靜。

香港簡樸房經營者協會向房屋局專責小組遞意見,反映簡樸房規管守則執行難,提放寬工程認證、調整高度量度基準、簡化流程及加強支援建議,懇請務實調整。

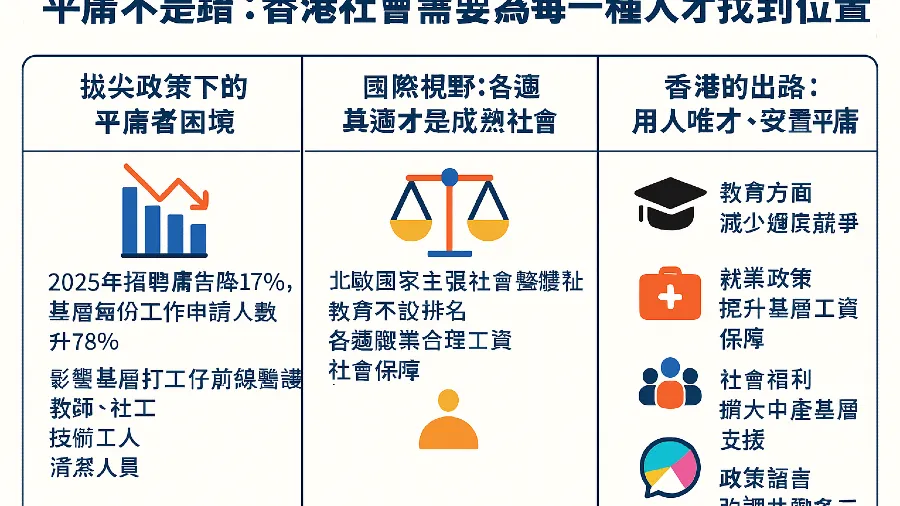

香港若要走向更成熟、更包容的未來,就必須正視這群「平庸者」的存在與需要。

叫外賣餐點「醫肚」已成為好多市民的日常,外賣員徒步行走大街小巷,或駕駛電單車在馬路奔馳為客戶送餐,他們辛勤的身影是鬧市的一道風景線。然而,當他們在忙碌過後想停下電單車,休息放鬆一下,卻難覓合適的休息和泊車空間。

2025年8月,有供應商涉嫌以虛假文書及詐騙手段,取得特區政府樽裝飲用水供應合約。事件引發社會廣泛關注,政府迅速終止涉事合約並報警處理,同時成立「檢討政府採購機制專責小組」(專責小組),從制度、工作文化、監察等多方面展開全面檢討。專責小組在2026年1月20日公布報告及紀律調查結果,財經事務及庫務局局長許正宇和公務員事務局局長楊何蓓茵亦在同日向傳媒解說報告內容。

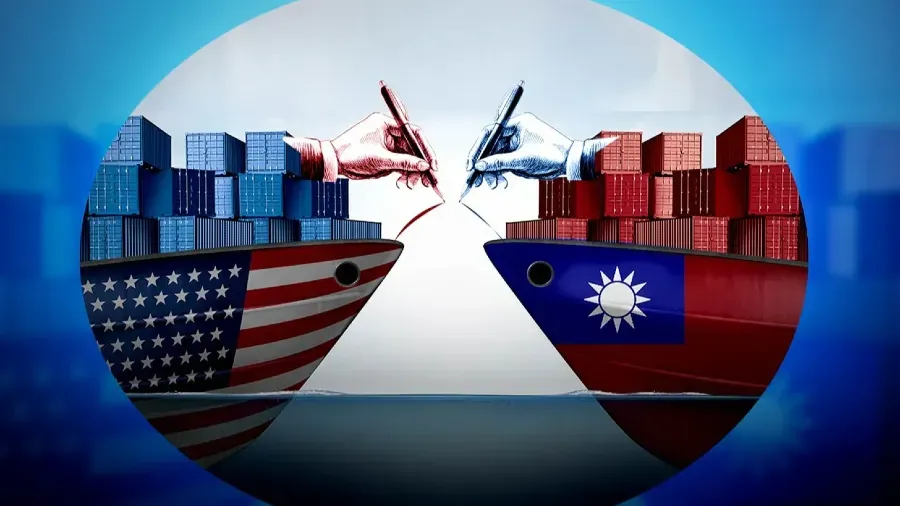

台美關稅協議要求台灣輸美5000億美元,台積電被迫遷廠赴美。此為美國榨乾台灣核心資產的棄台準備,民進黨倚美謀獨騙局破滅。

想像這樣一個清晨:全球交易員、基金經理與央行官員的電腦螢幕,同時閃爍著紅色警報,不是因為市場暴跌,而是所有資產定價模型、風險評估系統與估值工具,集體輸出錯誤代碼。原因只有一個:作為核心輸入變量的 「無風險利率」 參數失效了。這不是技術故障,而是支撐全球超過 100萬億美元 金融資產估值的 「定價之錨」 被連根拔起。

退化性關節炎,是一種關節長期磨損、軟骨逐漸變薄甚至消失的過程。當原本平滑、負責緩衝的軟骨受損,骨頭與骨頭之間的摩擦增加,就會出現疼痛、僵硬、活動受限,甚至變形。膝蓋、髖關節、手指與脊椎,是最常見的受害部位。

歷史從未遠去,它只是換上了現代的裝束再度登場。當美國海岸警衛隊在公海扣押委內瑞拉油輪,並通過國內立法為此類行為貼上“執行制裁”的標籤時,我們目睹的並非孤立事件,而是一場精心策劃的 “結構性海盜” 劇本在21世紀的完整上演。

中斷9年的國共論壇1月重啟,鄭麗文率國民黨以民生為先推兩岸和平紅利,對抗民進黨抹紅,爭取產業與農民利益,謀台灣多元發展。

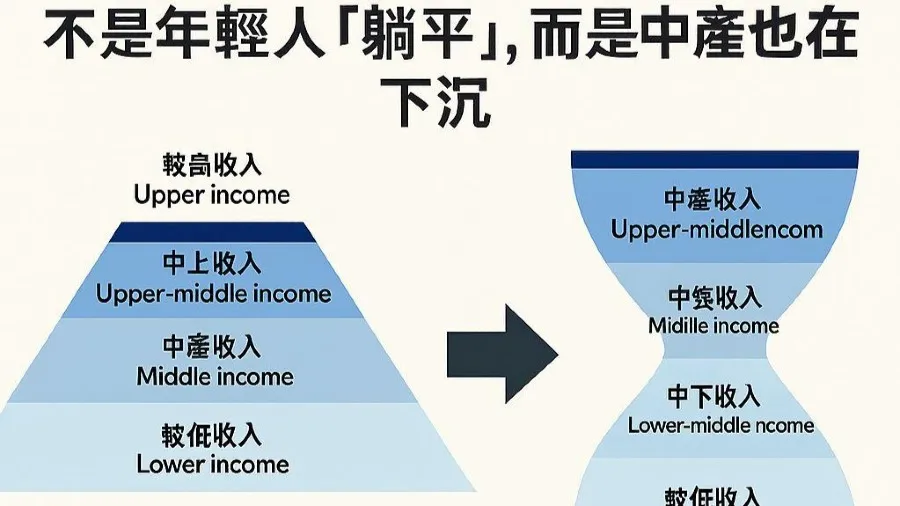

整個社會重新思考「成功」的定義,給予年輕人與中產更多理解與支持