社會經濟評論

在香港立法會恢弘的議事廳內,關乎七百五十萬市民居住安全與生活品質的辯論,主要由「建築、測量、都市規劃及園境界」的功能界別主導。

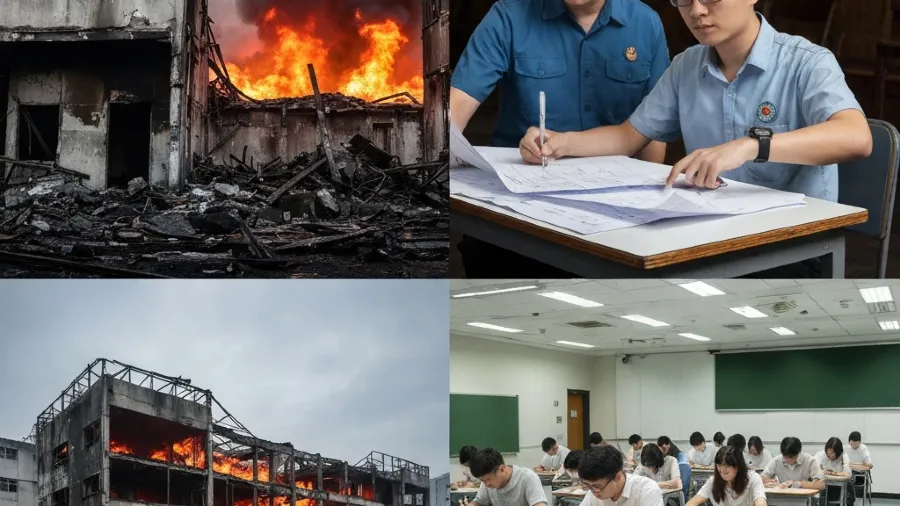

2025年底大埔宏福苑的烈火,是一場本可避免的悲劇。它燒出的不僅是建築的殘骸,更是香港治理體系中一道深不見底的裂痕。一個致命的悖論隨之浮現:為何一個擁有專業立法代表、完善技術規範的城市,卻無法阻止系統性安全風險的積累?為何深刻的改革,總要待至生命逝去才被提上日程?

大埔宏福苑一場五級大火,奪去多條生命,摧毀多個家庭,也震動了整個社會。面對重大災難,社會往往期待一個簡單的答案、一種完美的制度。然而,現實世界的複雜性要求更具彈性與智慧的應對。本次獨立委員會的設計,正體現了這種務實的治理智慧。

大埔宏福苑的一場五級大火,奪走了寶貴的生命,讓整個香港陷入深沉的哀傷。悲傷,是人類面對失去時最自然的反應。它不需要被否定,也不應該被輕忽。然而,過度沉浸於悲傷,或長期處於壓抑、停滯的狀態,並不利於個人與社會的健康。

一場吞噬了過百條生命、令近兩千個家庭流離失所的大火,將宏福苑三個字,從一個普通的屋苑名稱,燒鑄成香港社會一道深刻的集體傷痕。當緊急救援的警報聲逐漸遠去,一個更為艱鉅的問題,沉甸甸地壓在每個人心頭:我們該如何幫助這個破碎的社區,有尊嚴地走向新生?

在香港立法會恢弘的議事廳內,關乎七百五十萬市民居住品質與樓宇安全的重大決策,正於「建築、測量、都市規劃及園境界」功能界別的辯論中成形。

國泰航空立誓在2030年,將其總燃油消耗的10%替換為可持續航空燃料(SAF)。航空業的可持續發展必須是系統性的,它既需要如SAF投資般的「宏大敘事」,以突破技術與供應的瓶頸;也離不開如回收計劃般的「微小敘事」,以塑造行為與文化。

香港物管業陷「守操守丟飯碗,妥協負刑責」困境,根源為法團權力與問責失衡。監管局應建異議通道、強化法團治理、完善監管協同,倡修法填補空白,保障業主與持牌人權益。

香港正處於內外挑戰交織的關鍵時刻。面對經濟轉型、社會重建、國際競爭等多重壓力,社會各界對管治效能與法治基礎的關注日益迫切。在此背景下,部分聲音質疑立法會選舉是否應因當前挑戰而延期。然而,綜合法治原則、公共資源運用及社會長遠利益,筆者堅信:立法會選舉必須如期舉行,此舉不僅關乎程序正義,更是對香港核心價值的堅守。

當大埔宏福苑的濃煙逐漸散去,留下的不只是焦黑的斷壁殘垣,更是對香港建築安全制度的深刻拷問。這場造成重大傷亡的五級大火,與其說是意外,不如說是制度失靈的結果。根據屋宇署統計,全港超過一萬幢舊樓中,仍有約四成未完成消防安全改善,而年均巡查率長期偏低,埋下了無數安全隱患。

大埔宏福苑火警死亡人數增至128人,成香港最嚴重住宅火警之一。習近平關懷香港同胞,中央與特區政府積極支援,市民哀痛之餘呼籲徹查監管漏洞與制度失效問題。

11月25日在香港舉行的中共二十屆四中全會精神宣講會,超越了單純的政策解讀,更是一次凝聚香港社會戰略共識的重要動員。筆者認為與會各界領袖的深刻見解,清晰地指向同一結論:「十五五」規劃是香港未來發展的關鍵轉折點,主動對接國家發展藍圖已成為香港社會的主流共識。 這些真知灼見,與「六個堅持」原則相互印證,為香港的發展路徑提供了清晰指引。

2026-2030 粵港澳大灣區房地產將呈 L 型底部震盪、結構性機會凸顯態勢,產業驅動、政策創新與區域協同為核心驅力,核心城市抗跌、外圍分化,需通過階梯式住房供應與跨境金融工具穩定市場。

香港伍倫貢學院營運及管理(榮譽)航空課程的一年級學生,於上午時分走進國泰城,展開一場近距離認識航空運作的實地體驗。期待未來國泰航空與伍倫貢學院能夠持續推動類似交流,讓更多學生在實地體驗中感受航空業的魅力,共同為香港航空業的人才培育注入更多動能。

2025 香港處關鍵歷史十字路口,從「超級聯繫人」轉型「系統性安全閥」,透過金融基礎設施、風險定價、規則標準重構,結合 REITs、數字人民幣等,成為國家戰略與全球市場的創造性連接者。

一帶一路步入高質量發展階段,香港超越「超級聯繫人」被動角色,向「精准賦能者」躍升。憑制度創新(ESG 標準、數據特區)與區域協同,破解軟聯通難題,為共建國提供高附加值方案,貢獻全球發展。

隨著區塊鏈技術的不斷成熟與Web3時代的來臨,現實世界資產通證化正成為推動全球數位經濟發展的關鍵力量。作為國際金融中心的香港,依託「一國兩制」的制度優勢、前瞻的政策支持及成熟的金融體系,正積極把握這一歷史性機遇,力圖在全球數位資產領域佔據領先地位。筆者旨在探討香港在RWA領域的發展潛力、關鍵機遇及實施路徑。

香港伍倫貢學院航空管理生走進Hactl實地學習。香港作為全球空運樞紐,Hactl與學院產教融合,培育專業人才,助力鞏固國際航空樞紐地位。

在人工智能技術快速發展與全球治理規則尚在形成的關鍵時期,粵港澳大灣區以其獨特的區位優勢和制度創新能力,正在探索一條兼具中國特色與國際視野的治理路徑。這種探索展現了兼顧創新與規範的前瞻思考,為區域數字治理提供了值得關注的參考框架。

粵港澳大灣區人才雙向流動需求高漲,卻面臨跨境發展的適配痛點。建議通過一站式服務、安居支持、資格互認、青年科創培育四大舉措,優化人才跨境軟環境,構建人才共同體,助力國際科技創新中心建設。