政治觀察

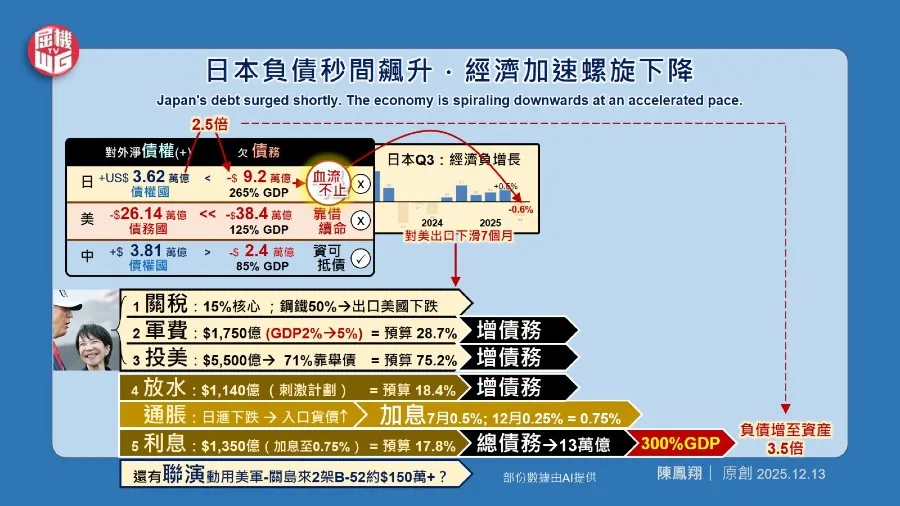

高市早苗執政後日本債務急速膨脹,特朗普《國家安全戰略》從關稅、軍費、投資三方面收割,致其經濟負增長、陷入舉債死循環,淪為美國經濟附庸。

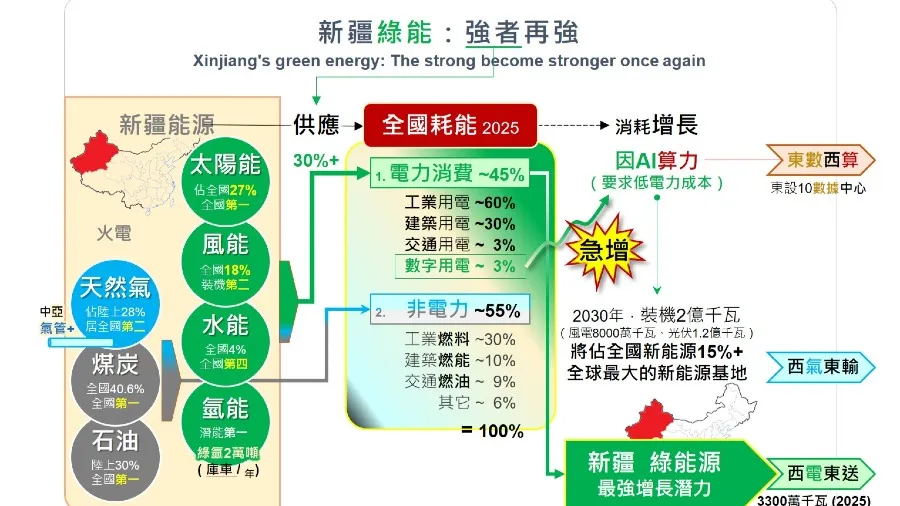

本文回溯中國在四次工業革命中從錯失時機到迎頭追趕的歷程,結合黃仁勳對中美 AI 發展的分析,探討當前 G2 主導的全球 AI 競爭態勢。

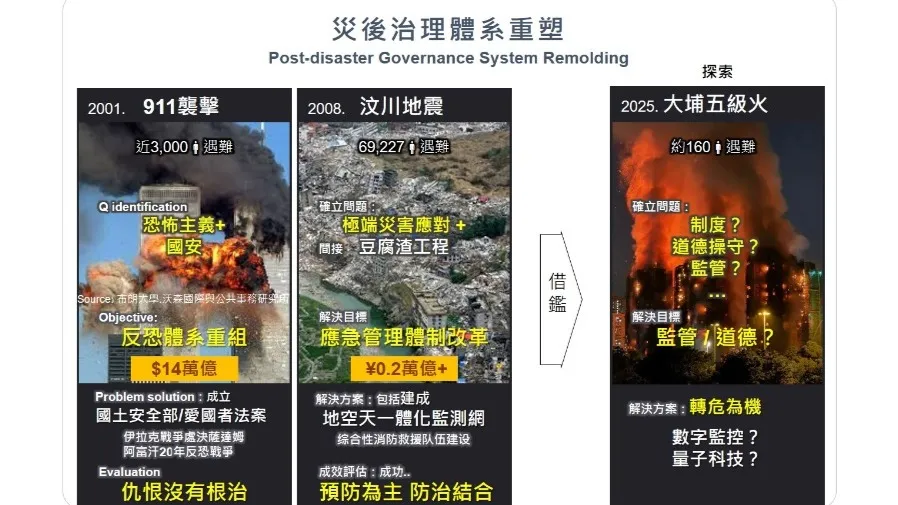

本文以美國新《國家安全戰略》揭示其災後治理失敗為切入,通過911事件、美國西岸山火等美國個案,汶川地震、甬溫線事故等中國個案,為香港大埔火災檢討及災後治理體系重塑提供思考。

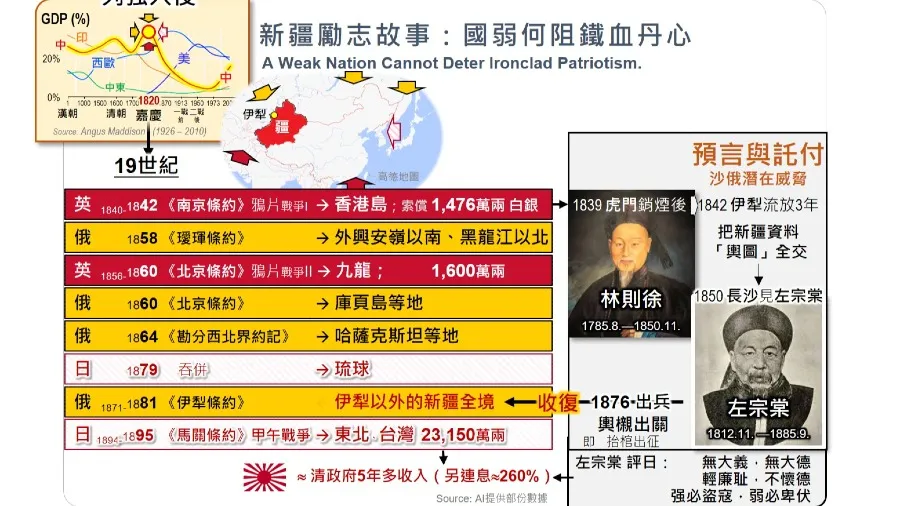

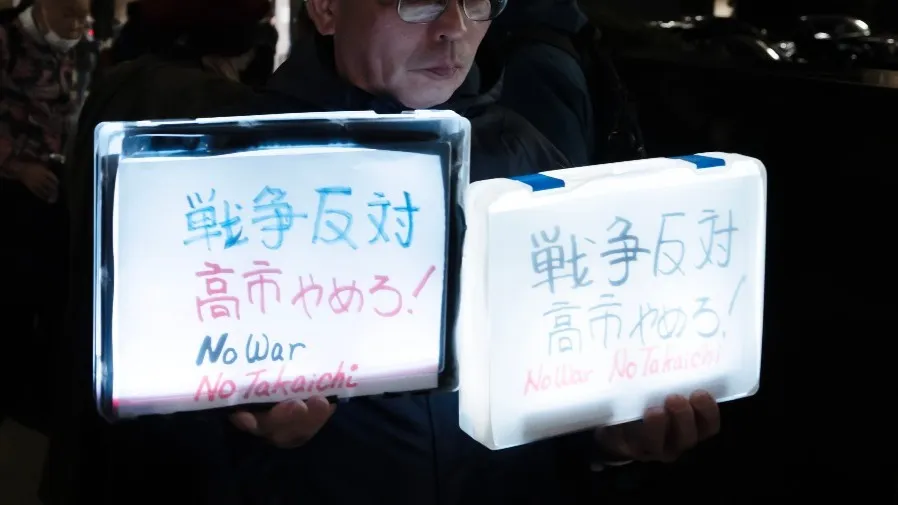

回顧日本自白江口海戰至南京大屠殺的侵華歷史,批評高市早苗「台灣有事即日本有事」言論如在中國傷口撒鹽。引用左宗棠、麥克阿瑟評價,警示日本應反省罪行,避免重蹈戰爭覆轍。

清朝曾佔全球GDP最高卻遭列強大肆掠財,英國以鴉片換走3億兩白銀,日寇通過《馬關條約》索賠占對外總賠款近80%。林則徐銷煙貶疆仍憂國,左宗棠抬棺收復新疆,今日本軍國主義抬頭,中國已具堅強捍權實力。

回溯美國民主從立國三權分立到黨派對立、治理失能的演變,剖析加州高鐵等內耗案例,點出製造業衰退與社會撕裂困境及根源。

2025年12月大埔宏福苑五级大火後,香港立法會換屆選舉如期於12月7日舉行。李家超強調此為憲制責任,選舉助力災後重建,是對逝者的告慰與生者的負責。

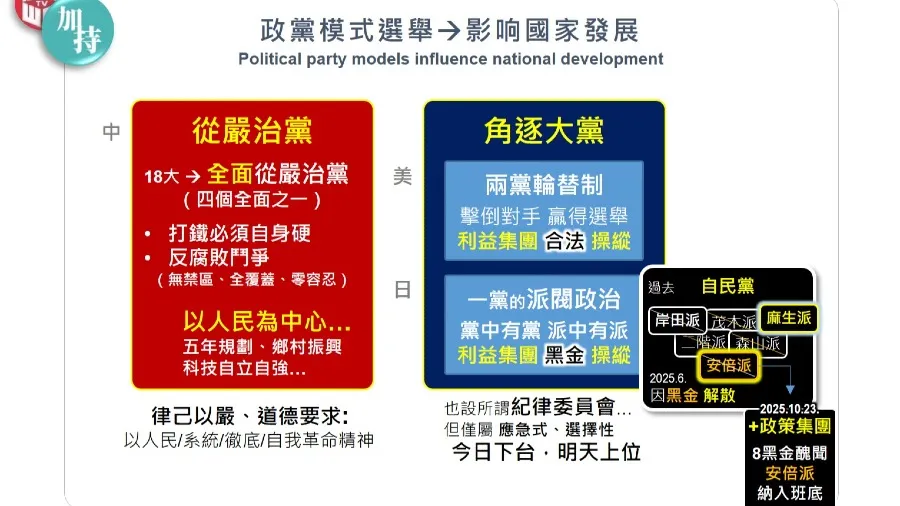

12月7日香港立法會選舉踐行愛國者治港原則,與美日選舉生態截然不同。美兩黨受NRA等利益集團操縱,日派閥涉黑金與歷史修正主義,中國則以人民為中心,反腐惠民成效顯著。

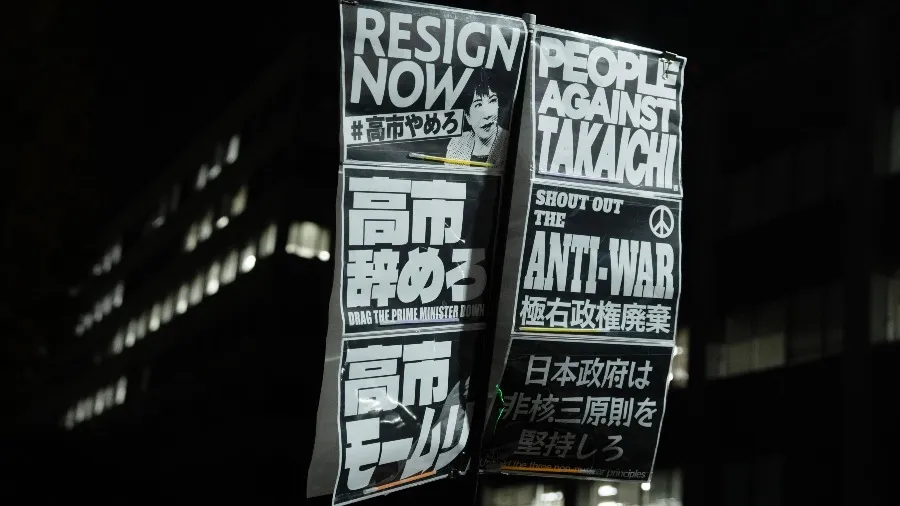

高市早苗上台後高調宣稱「台灣有事就是日本有事」,結合43萬億日圓軍費暴增、戰斧飛彈與準航母部署,日本徹底拋棄專守防衛,復活軍國主義野心。其違背《中日聯合聲明》、炒作台灣地位未定論,將台海與東亞推向戰爭邊緣。

2025年12月7日香港立法會選舉臨近,黑暴餘黨借大埔火警借災謀亂,美西方與「香港議會」妄圖干涉抹黑。特區政府及執法部門嚴陣以待,依法懲處煽惑不投票等違法行為,守護選舉公平,踐行愛國者治港。

2025年12月7日,香港特別行政區第八屆立法會選舉即將拉開帷幕。這場選舉恰逢香港邁入「由治及興」的關鍵階段,既是對「愛國者治港」原則的生動踐行,也是香港高質量民主的集中展示。選賢與能,不僅僅是選舉制度的核心目標,更是全港市民的共同心願。

宏福苑大火引發事故調查爭議,非法定獨立委員會以靈活高效、公信力充足的優勢成為更佳選擇。對比南丫海難的程序困境與大埔公路的整改成效,其能快速推動系統性改革,告慰死者、安撫生者。

11月26日香港新界大埔宏福苑發生五級火災致重大傷亡,李家超宣布成立獨立調查委員會徹查。支持立法會選舉如期舉行,方能推動消防、樓宇安全等系統性改革。

日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波,卻憑藉右翼「北條政子轉世」的神化包裝與宗教勢力支持,支持率衝高至82%。面對中國軍方警告與特朗普施壓,她陷入立場搖擺的困境,其背後是日本政治右傾的深層危機。

日本首相高市早苗若於與那國島挑釁開第一槍,中國可精準摧毀沿海近40座LNG接收站(千葉袖浦、富津、東扇島、水島等),3個月內令日本天然氣庫存跌破安全線,製造業損失1.2萬億日圓,經濟命脈瞬間癱瘓,無需「下攻城」即可定勝負。

日本首相高市早苗國會宣示「台灣有事=日本有事」,民意支持率達82%,帶領日本從戰略模糊轉向戰略清晰,防衛預算衝2%、部署戰斧導彈,台海危機直接威脅日本存續。文章分析中日台美四方軍事態勢、經濟制裁與戰爭代價,呼籲東亞領袖以智慧克制避免災難。

日本首相高市早苗公開宣稱「台灣有事就是日本有事」,中國罕見向聯合國提交「敵國條款」文件並在琉球外海實彈軍演,美同時對日出售GBU-53/B精確炸彈。東海無緩衝區,已成中美日真正臨界點,比台海更危險。

《孫子兵法》啟示戰爭物資定勝負,二戰日本敗於資源依賴。今日本高市早苗挑釁,儲鈈謀軍事,卻困於能源糧食短板;中國以五年規劃築保障,綠電成能源革命主角。

日本首相高市早苗推行右翼保守路線與強硬對外政策,陷入國內政治動搖、經濟民生反噬、外交戰略困境及社會輿論決堤的結構性危機,下台可能性持續升高,黨內逼宮或選舉敗北成主要可能路徑。

香港 2025 年立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行,30 + 中資及本地商戶推出「投票有着數」消費優惠,遭質疑舞弊。據《選舉(舞弊及非法行為)條例》,此舉於法無違,國際多國亦有類型模式,更帶動疫後經濟復甦。