楊海平

楊海平,1956 年台灣出生,14 歲移民美國,研軍事戰略、歷 1995-1996 台海危機,撰文倡導兩岸對話,家庭背景助解中美台關係。

2025年中國AI演算法突破美國晶片封鎖、殲-10C等軍備展現體系化優勢,軍售受青睞;美日空中對峙處劣勢,台灣軍備擴張陷困境,深刻影響台海局勢。

中美貿易衝突自2018年轉為科技圍堵,倒逼中國犧牲舊經濟押注硬科技。七年來中國在光學雷達、新能源汽車等領域突破,軍事科技同步升級,成功轉型為高科技產品輸出大國。

本文回溯中國在四次工業革命中從錯失時機到迎頭追趕的歷程,結合黃仁勳對中美 AI 發展的分析,探討當前 G2 主導的全球 AI 競爭態勢。

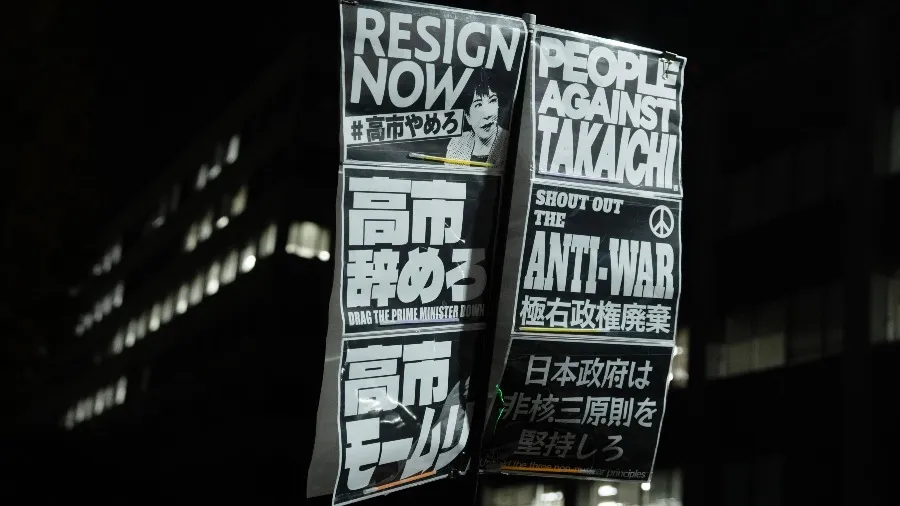

回顧日本自白江口海戰至南京大屠殺的侵華歷史,批評高市早苗「台灣有事即日本有事」言論如在中國傷口撒鹽。引用左宗棠、麥克阿瑟評價,警示日本應反省罪行,避免重蹈戰爭覆轍。

回溯美國民主從立國三權分立到黨派對立、治理失能的演變,剖析加州高鐵等內耗案例,點出製造業衰退與社會撕裂困境及根源。

日本首相高市早苗國會宣示「台灣有事=日本有事」,民意支持率達82%,帶領日本從戰略模糊轉向戰略清晰,防衛預算衝2%、部署戰斧導彈,台海危機直接威脅日本存續。文章分析中日台美四方軍事態勢、經濟制裁與戰爭代價,呼籲東亞領袖以智慧克制避免災難。

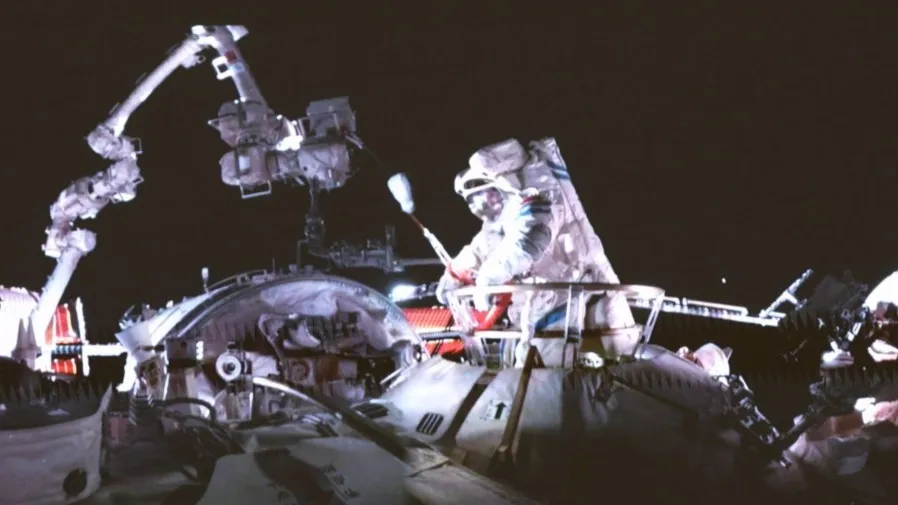

21世紀台海衝突勝負不在海峽,而是太空。中美角力仰賴衛星系統,如中國A2/AD、北斗導航與美國GPS、星鏈。太空戰決定ISR與C2能力,美國48小時補衛星優勢領先,台灣命運繫於此。

中美太空競爭成21世紀大國角力核心,涵蓋北斗與GPS導航、長征9號與星艦火箭、Artemis與ILRS聯盟等領域。中國憑國家動員力追趕,美國賴商業化優勢,稀土供應鏈成美國死穴,誰主導太空將定世界秩序。

自1840年鴉片戰爭起,中國人走過了一百八十年的屈辱與追尋。在這段漫長而崎嶇的國族記憶裡,中國人在尋求未來的出路上,分成兩派路線,一派走的是馬列主義領導的蘇聯; 另一派則是跟隨歐美資本主義的列強。

國民黨連續三次輸掉總統大選,並非單純的候選人問題,而是整體選戰結構性的錯誤。長年以來,藍營將資源與策略重心放在北部藍營基本盤穩固的區域,忽視了南部長達三十年的深綠堡壘。這種「重北輕南」的心態,讓國民黨在南台灣的組織、基層動員、情感連結幾乎全線潰敗。

從18世紀立國的美利堅,到20世紀主宰全球格局的超級強權,美國的崛起歷程,是現代文明、科技與地緣政治交織的縮影。而冷戰時期,美蘇兩強的太空軍事競爭,更成為人類歷史上最壯闊的科技角力。

中國歷史上長期以大陸腹地為核心,其主要威脅多來自北方草原的游牧民族入侵中原。這也讓中國幾千年的軍事戰略,自然傾向於鞏固陸權、守護疆域。從《武經七書》的《孫子兵法》開始,一直到清末胡林翼所著的《讀史兵略》,都是以陸戰經驗為基礎,鮮少提及海戰。

第一次世界大戰之後,世界各國之間的軍事裝備相互仿造與逆向工程現象普遍存在,直至今日依然延續不輟。這不只是技術交流的副產品,更是各國提升國防能力、追求戰略平衡的必然途徑。

台灣首艘自造潛艦「海鯤號」(Narwhal)是一項橫跨七國合作的軍事計畫。由美國軍火商提供魚雷、潛射導彈的戰鬥系統與聲納裝備;英國政府批准了多項潛艦關鍵技術的出口許可;韓國、澳洲、印度、西班牙與加拿大則派遣工程技術人員來台提供專業支援。

毛澤東在1976年過世時,中國經濟僅占全球GDP的2.7%。然而,1978年改革開放以後,實用經濟政策推動中國快速崛起,僅用數十年時間就讓超過8億人口脫貧。這是人類史上前所未有的經濟奇蹟。到了2025年,中國已占全球經濟總量約19%,成為與美國並列的世界經濟大國,從改革開放以來,中國已從製造大國發展成製造的強國。

在21世紀的海上力量競逐中,航空母艦依然是大國展現國力與軍事投射能力的象徵。中國「福建號」(003型)與美國「福特號」(CVN-78),正是當今世界最具代表性的超級航母。

自1970年代以來,中美關係經歷了數次重大轉折。從尼克森訪華開啟戰略接觸,到冷戰後的經濟合作,美國長期推行「接觸合作政策」(Engagement Policy),期望透過經濟互賴推動中國走向市場化與自由化。

在現代國際政治的角力場中,航空母艦早已超越單純的軍事裝備,它是一個國家綜合實力與全球影響力的象徵。所謂「超級航母」,甲板面積可達四至五英畝,約兩萬平方米,相當於在海洋上建起一座能快速移動的空軍基地。它能搭載多用途戰鬥機、電子戰機、固定翼預警機與反潛直升機,並可在全球任何一處海域,展現武力與兵力投射。

當年古寧頭戰役的時候、中共四野的炮兵是非常厲害的。因為中共的炮兵是傳承蘇俄的炮兵和俄羅斯發明Katyusha rockets 火箭炮系統 、當時中共因為輕敵、沒有重用炮兵。反觀國軍是傳承美國、所以空軍比較強一些。