大灣區青年藝術與科技促進會創會會長, 屯門西南分區委員,粵港澳大灣區創新智庫常務副主席,香港社建協會副會長,廣東省製造業協會大健康產業聯合會名譽會長, 城市智庫「就是敢言」研究員, 香港認可財務策劃師, 香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會會員,香港房屋經理學會會員,互聯網專業協會會員,西班牙武康大學工商管理博士

俄羅斯堪察加半島於2025年7月30日發生的8.7級地震,經俄羅斯科學院測定為蘇聯解體後當地最強震動,但低於1952年同區9.0級歷史記錄。

新界北都會區的發展正面臨歷史性機遇,筆者建議若能跳脫傳統思維框架,以四方共責架構(居民、法團、物管、政府)為基礎,結合大灣區協作優勢,將可開創嶄新局面。

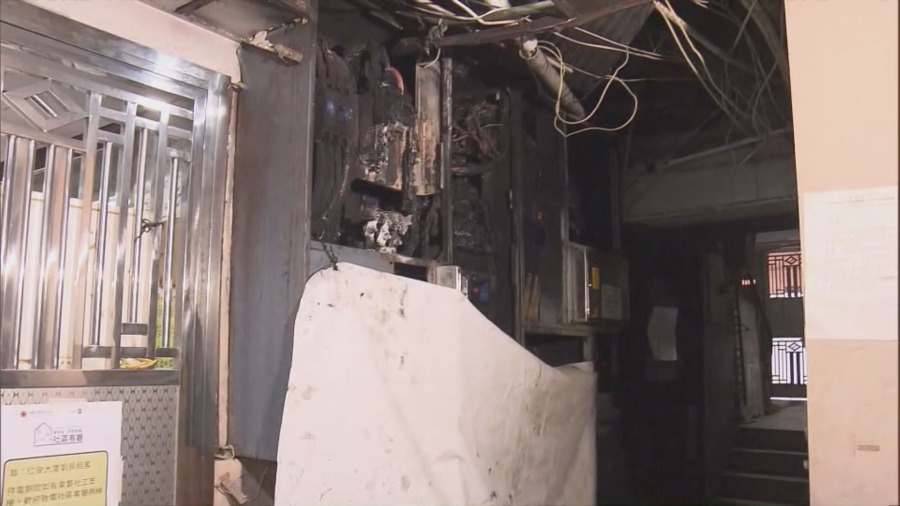

近日,觀塘仁安大廈電錶房火災事故及土瓜灣益豐大廈停電事故,暴露香港高齡建築在「形式合規」與「實質安全」間的致命斷層。

維港夜色為幕,灣仔金灣漁港裊裊鑊香為席。大灣區青年藝術與科技促進會(下稱「藝科會」)於7月25日舉辦交流晚宴,喜迎北京電影學院孫立軍教授訪港。逾十位跨界領袖齊聚,包括:傳騏影視CEO張凱騏先生、侯楚峰導演、藝發局教育組主席陳雪儀博士、中西區議員胡汶軒、香港創意產業及科技創新委員會主席張建韜、藝科會執行會長兼粵港澳大灣區創新智庫常務副主席陳瑞蓉等,與新光影青年學子共進創新盛宴。

當全球經濟在37萬億美元美債陰影下顫抖,《大而美法案》與《天才法案》卻以「復興」之名編織制度性掠奪網。筆者認為這兩部法案實為華盛頓債務轉嫁工程的精密齒輪,前者以稅收霸權抽汲新興市場血液,後者用金融創新包裝債務毒丸,其協同效應正將發展中國家推向財政斷崖。

美國經濟正深陷結構性失衡危機,其病灶源於債務擴張、制度扭曲與基礎建設崩壞的三重癥結。筆者認為美國若持續以關稅等對外手段轉嫁矛盾,將加速侵蝕霸權根基。

近日,路政署宣告北環綫主支綫最遲2034年貫通的目標,與古洞站轉乘樞紐按港鐵進度報告推進的現況,掩蓋不了新界北民生基建的系統性滯後。

在「一國兩制」的戰略框架下,香港憑藉全球唯一中國普通法司法管轄區的獨特地位,為粵港澳大灣區構築多維度戰略防火牆。

香港財政結構的深層病灶,在於以往對土地出讓收入的病態依賴,全球秩序震盪之際,筆者建議有用制度創新鍛造財政韌性,以利香港從被動管治者蛻變為主動價值創造者。

筆者建議三軸並進策略路徑本質是剝離理想化套利主張,在監管框架內以大灣區政策為錨點:將香港法治優勢與內地產業資源通過合規金融工具銜接,重點發展綠色能源與跨境數據資產化,方能在週期波動中建立可持續韌性。

筆者審視香港文旅發展的結構性困局,認為核心矛盾在於「資源豐沛而系統失靈」, 全港逾千處歷史建築散落十八區卻缺乏動線整合,非遺技藝淪為觀光表演而產業附加值低迷,節慶人潮管理更因部門權責破碎而屢現失控。筆者主張須以「制度重構工程」重塑香港文旅基因,借鏡內地成功經驗卻非機械複製,而是將其精髓轉化為契合香港地緣特質的活化解方。 香港終將兌現「無處不旅遊,處處皆金融」的稀缺競爭力。這非漸進改良,而是以地緣能量驅動的制度涅槃。

香港維港的夜色是世界級名片,但全球文旅競爭已進入沉浸式體驗新時代。筆者建議把握契機先行先試,將維港升維為國家文化數字化戰略的離岸樞紐。

筆者建議唯有當市民親眼見證資源從臃腫的官僚體系流向基層服務,香港方能以刮骨療毒的勇氣和決心,兌現《基本法》所賦予的「一國兩制」的繁榮承諾。這場效能革命,不僅是對過去遺憾的修正,更是香港重塑未來的關鍵一步。

筆者建議在加密貨幣顛覆傳統金融秩序的時代變局中,既要研究凍結高風險加密抵押產品入境以修訂《虛擬資產服務提供者條例》,更需聯合內地研發央行數字貨幣跨境結算網絡,逐步削弱美元依賴。

當元朗學生為郵輪客講解屏山鄧氏宗祠的百年石雕,竹篙灣及 啟德住客手持渡輪贈票穿梭於西九博物館群,及創業市集的深港聯合作品懸掛於啟德碼頭, 香港便一步步完成從「土地空間閒置」到「戰略資產」的躍遷。筆者建議以此融合方案以法規突破鬆綁制度桎梏,以交通動脈縫合地理割裂,更以文化內容激活流量價值,使「空間再工業化」的哲學,轉化為教育經濟增量與文旅收益翻番效能。書桌、床鋪、展台在動態網絡中共振,香港便能在土地及空間戰略中提升國際競爭力。

筆者建議融合效益體現於三重變革:居民助查可降低三會巡查負荷,專項基金之人力支出同步縮減;居民評分高的區域,區議會工程審批時效再壓達50%;社區工程師本地化(深水埗試點目標70%為本區居民)促進治理可持續性。

香港勞動力市場正處於結構性轉型的關鍵時期,醫療保健與工業智能化等高增長行業對專業技能的需求迅速上升,而運輸物流、餐飲零售等傳統行業卻因市場萎縮和自動化衝擊面臨結構性失業。與此同時,偏遠旅遊景點基礎設施不足的問題日益凸顯,香港審計署(2025)數據顯示,68%的景點缺乏完善服務設施,直接影響遊客滿意度與停留時間。筆者建議這一挑戰亦為勞動力市場轉型與區域協同發展提供了重要契機,以綜合設施模式通過技能重構與區域協同,可同步緩解結構性失業與提升旅遊業質效。

新田科技城的再生水系統與馬草壟濕地緩衝區設計,證明香港從不缺技術智慧;但當將軍澳海水化淡廠二期時程迷霧未散,而打鼓嶺焚化爐選址在社區抗爭中僵持,我們必須承認: 燈火通明的家園,不會誕生於部門的公文漩渦。

筆者認為方案的最終價值,在於重塑香港經濟基因的治理哲學。它證明財政穩健與產業躍遷可共生共榮:通過新型消費券數據流打通企業救命與產業造血脈絡,以積極救市實現社會正義,更憑藉"一國兩制"制度彈性串聯內地產能、東盟市場與中東資本。當全球深陷"救援企業還是改革財政"的零和抉擇時,這套讓霓虹招牌與數據鏈共振的東方智慧,正為香港開闢第三條路,從"超級聯繫人"蛻變為"戰略價值創造者"的歷史躍遷,始於今日破釜沉舟的革新。

筆者建議通過「裁高層冗余、補基層短板、建流通機制」等的系統工程,實現更優資源分配與治理能力升級的動態均衡。此框架既呼應李家超特首強調的「行政效率」,亦契合梁愛詩警示的「素質提升」需求,為香港長遠發展奠定制度韌性。

李家超推動的行政立法互動機制雖具象徵意義,但前廳交流會實質政策討論不足,難補專業審議短板。