搜索結果

「軍事」

美國總統特朗普授權美軍發動代號「絕對決心」的軍事行動,經數月策畫、模擬演練及內應協助,動員逾150架軍機突襲委內瑞拉,馬杜羅躲安全室不及關門被擒並押往紐約。牛彈琴點出事件給世界三大教訓,國際安全警鐘響起。

2026 年 1 月 3 日,美國多城民眾發起抗議,反對政府對委內瑞拉動武及代管決定,批評此行動出於石油利益,違背停止海外戰爭的承諾。

1月3日美國對委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲,擄走總統馬杜羅及其妻子,特朗普高調炫耀「戰果」。中俄等多國強烈譴責此行徑違反國際法,CNN評為特朗普執政來最強硬境外軍事干預,聯合國警告事件已成危險先例。

美軍1月3日發動軍事行動擒獲委內瑞拉總統馬杜羅夫婦,並押抵美國紐約。特朗普宣布將暫管委國直至安全過渡,美方指控馬杜羅涉毒品恐怖主義等罪名。委方強烈譴責此行為屬軍事侵略,宣布全國進入緊急狀態,聯合國安理會將召開緊急會議討論此事。

2026年1月3日,美國總統特朗普證實美軍對委內瑞拉發動大規模軍事打擊,並抓獲總統馬杜羅。委內瑞拉副總統表示馬杜羅夫婦下落不明,要求美方提供存活證據,此次襲擊已造成委多地軍民喪生。美國參議員透露馬杜羅將因刑事指控在美受審,委方則依《聯合國憲章》要求聯合國安理會召開緊急會議,抗議美方侵犯國家主權。

當地時間2026年1月3日凌晨,委內瑞拉首都加拉加斯發生至少7次爆炸,多處軍事設施受影響,部分區域停電,現場有低空飛行飛機蹤跡,事件發生正值美委關係高度緊張之際。

美國CIA本月對委內瑞拉海岸一處毒品裝載港口發動無人機打擊,行動由特戰部隊提供情報支援,未造成傷亡。特朗普證實此行動,卻拒絕說明執行單位。知情人士稱該行動象徵意義大於實質,特朗普政府擴大CIA行動授權,此舉或加劇美委雙方緊張關係。

美國總統特朗普與澤連斯基於佛羅里達州會面 3 小時,稱俄烏和平協議接近達成,草案完成 95%,僅餘頓巴斯領土等少數棘手問題。特朗普此前與普京通電話,指對方認真看待和平。澤連斯基願以不加入北約換取類北約安全保障,並歡迎特朗普訪基輔。

東部戰區於12月29日啟動「正義使命-2025」演習,陸海空火箭軍多軍種齊動,在台灣海峽及台島周邊多個區域,開展海空戰備警巡、聯合突擊等科目演練。此次行動旨在檢驗聯合作戰實戰能力,嚴厲警告「台獨」分裂與外部干涉勢力,堅決捍衛國家主權與領土完整。

美國前代理亞太助卿董雲裳透露,特朗普與習近平2026年有望會面4次,涵蓋互訪及深圳APEC、邁阿密G20峰會,將創美中建交以來最高紀錄。此舉有助穩定雙邊關係,推動經貿、軍方溝通等合作,美中軍事衝突風險已下降,當前關係較疫情以來更佳。

美F-35隱形戰機陷多重困境,國防部報告顯示其2024年半數時間無法升空,任務執行率再創新低。該項目還存在交付延期、成本暴漲、零件短缺等問題,五角大樓監管不力且連續8年審計未通過。受此影響,西班牙、瑞士等盟友紛紛考慮取消或放棄採購訂單,轉而選擇聯合研發新機或其他成熟機型。

美國國防部於近期發布的「2025年中國軍力報告」指出,中國解放軍正展現出對美國的直接安全威脅。報告強調中方軍力的持續擴張,特別是在核武及海軍力量上,並分析了可能針對台灣的軍事行動方式。中國外交部隨後強烈反駁,批評美方尋求擴大武器庫以製造全球不穩定。

2025年中國AI演算法突破美國晶片封鎖、殲-10C等軍備展現體系化優勢,軍售受青睞;美日空中對峙處劣勢,台灣軍備擴張陷困境,深刻影響台海局勢。

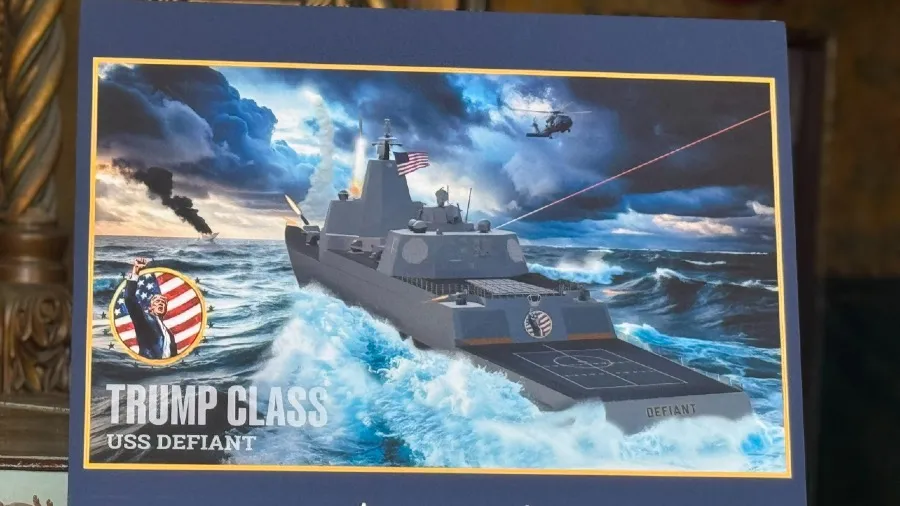

當地時間12月22日,特朗普於海湖莊園宣佈打造「新黃金艦隊」,核心為「特朗普」級戰列艦,規劃先建2艘最終達20至25艘,排水量3至4萬噸。首艦「無畏號」配備高超音速武器、電磁軌道炮等尖端裝備,特朗普將親自參與設計,該艦將取代DDG(X)驅逐艦計劃,單艦成本約100至150億美元。

2025 年 12 月,泰柬衝突升級,泰軍以 F16 戰機及重炮打擊柬埔寨邊境電詐園區。衝突根源於洪森長期政治投機,其庇護電詐、加強美柬軍事合作、背刺中國等操作引發不滿,又因公開佩通坦錄音、曝光阿努廷聚餐照激化泰柬矛盾。泰國國皇訪華後發動「借戰反詐」行動,王毅已通電雙方調停,洪森政治生涯面臨崩盤。

日本官員稱應擁核武引發爭議,前首相石破茂表示,日本擁核需退出《核不擴散條約》,對本國絕非有利。北韓外務省譴責日本調整安保政策、企圖擁核的行徑,新華社批評日本右翼加速「再軍事化」,敦促日方恪守國際法與憲法,停止試探底線。

美國總統特朗普在接受NBC專訪時表示,不排除與委內瑞拉開戰的可能性。他此前已下令封鎖進出委國港口的受制裁油輪,並稱將扣押更多相關油輪。被問及打擊委國毒梟是否需國會授權時,特朗普稱不反對告知國會,但無需非得獲得批准。專家指出,總統可開展有限防禦性軍事行動,而正式宣戰權屬於美國國會。

中日關係陷僵局之際,日本陸上自衛隊直升機連 2 天遭雷射照射:16 日 CH-47JA 直升機在靜岡縣裾野市上空遭 10 分鐘雷射照射,17 日 UH-1J 直升機在靜岡縣三島加茂交流道附近遭 1 分鐘綠色雷射照射,兩起事件皆無人受傷、機體無損,日方將與相關機構合作應對。

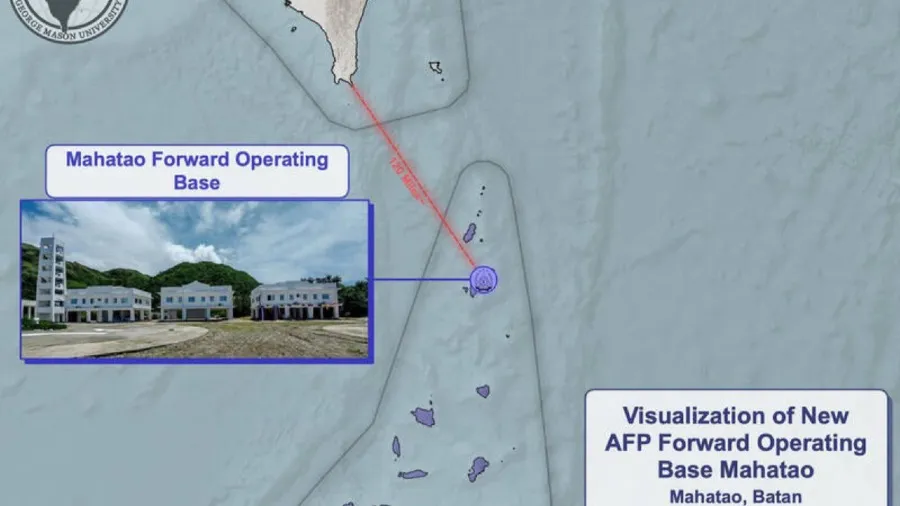

美日菲積極佈局第一島鏈,美菲聯合考察距台193公里的馬哈陶島基地,計畫擴建駐軍並部署無人艦;日本則在距台110公里的與那國島規劃部署03式防空飛彈,美軍同步設後勤站點。兩島基地遙相呼應,企圖形成控制巴士海峽、宮古海峽的戰略「犄角」。

澳洲雪梨邦迪海灘 14 日發生針對猶太社群的恐怖槍擊案,造成 16 人死亡,槍手為薩吉德、納維德父子。兩人 11 月曾赴菲律賓接受 1 個月軍事訓練,納維德曾與澳洲親 IS 組織聯繫,車上查獲 IS 旗幟,父子受 IS 意識形態影響,薩吉德合法持有槍支。