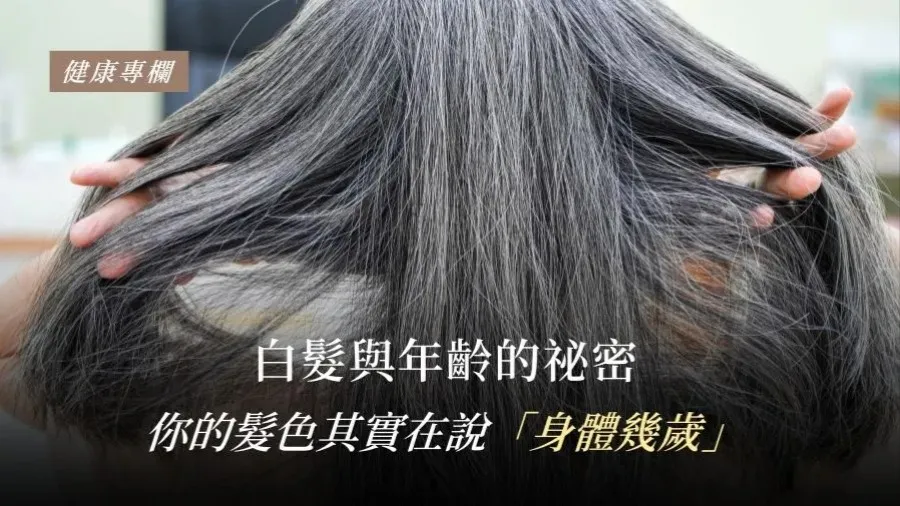

很多人以為掉髮只是外觀問題,但其實它往往是身體在求救。

毛囊是一個「會呼吸的器官」,受到內分泌、營養、壓力、睡眠等影響。

當身體代謝失衡、血液循環不良或壓力過大時,

毛囊就會提早進入「休止期」,頭髮開始大量脫落。

掉髮,其實是一種「身體的訊號」

常見的掉髮原因

壓力與作息不規律

壓力會讓交感神經長期興奮,導致血管收縮、毛囊供血不足。

長期熬夜或睡眠品質差,也會影響生長激素分泌,使頭髮難以再生。

營養不均或減重過度

毛髮主要由角蛋白(蛋白質)構成。

若飲食中缺乏蛋白質、鐵、鋅、維生素 B 群與 Omega-3 脂肪酸,

毛囊就「沒材料」製造新髮。

尤其女性在節食減重時,常見頭髮變細、變軟、易斷。

荷爾蒙變化

- 女性:生產後、停經期、甲狀腺異常都可能導致「休止期掉髮」。

- 男性:體內雄性荷爾蒙(DHT)過高會讓毛囊萎縮,造成「雄性禿」。

頭皮發炎與毛囊堵塞

長期使用造型品、染燙過度、頭皮清潔不當,

都會讓皮脂堆積、毛孔堵塞,造成毛囊發炎。

頭皮紅癢、屑多、有異味時,代表頭皮環境已出問題。

疾病與藥物因素

某些藥物(如化療、抗凝血劑、抗憂鬱藥)及疾病(如紅斑性狼瘡、貧血)

也可能引起暫時性或永久性掉髮。

如何保養頭皮、穩住髮根

1. 建立「頭皮保養」觀念

頭皮其實是臉的延伸,保養要從根做起。

- 選擇溫和、無矽靈、pH 值中性的洗髮精。

- 兩天洗一次頭,頭皮油性者可每天清洗。

- 洗髮時用指腹按摩,不用指甲抓。

- 吹乾頭髮前,先用毛巾輕壓吸水,不要用力搓。

頭皮按摩每天 3~5 分鐘,可促進血液循環,幫助毛囊吸收營養。

2. 從飲食補回「髮的原料」

- 蛋白質:魚、蛋、豆製品、雞胸肉

- 鐵質與鋅:紅肉、南瓜子、海鮮

- 維生素B群:全穀、牛奶、綠葉蔬菜

- Omega-3:鮭魚、亞麻仁油

- 維生素D:日曬10分鐘或補充深海魚、蛋黃

若是貧血、甲狀腺異常或腸胃吸收不良,應配合醫師調整治療。

3. 放鬆壓力、讓毛囊喘口氣

壓力大時,體內皮質醇上升會抑制毛囊活動。

可透過:

- 深呼吸、冥想、伸展、運動

- 每天睡滿6~8小時

- 規律作息、固定吃飯時間

- 讓內分泌回到平衡狀態。

4. 外用與醫療輔助選項

若掉髮明顯、髮線後移,可諮詢皮膚科醫師評估:

- Minoxidil(落建):促進血流與毛囊活性,男女皆可用。

- 口服營養補充:如鋅、鐵、B群、膠原蛋白。

- 低能量雷射治療:刺激毛囊生長、延長生長期。

但任何療程都需配合生活習慣調整,否則難以維持效果。

掉髮的關鍵:及早發現、及早調整

正常人每天掉髮 50~100 根;若超過兩週明顯增加、髮縫變寬、頭皮透光,

代表已進入「活性掉髮期」,應盡早檢查荷爾蒙、甲狀腺與營養狀況。

早期介入、養好頭皮環境,頭髮仍有機會重新長回。

結語:別只看鏡子裡的頭髮,也要看生活裡的壓力

掉髮不只是頭皮問題,而是整體代謝與壓力的縮影。

當你吃對食物、睡得好、少焦慮,

毛囊自然會恢復生命力。 真正的護髮,不是買昂貴產品,而是讓身體重新回到平衡。

從今天起,好好對待頭皮,就像對待自己的心一樣。