搜索結果

「經濟」

日本伊藤忠商事會長岡藤正廣接受採訪時表示,2026年中國經濟形勢嚴峻,房地産調整未完成、個人消費遇阻,但市場仍存機會。日本企業應控風險佈局,中國體育消費、人形機器人等領域潛力大,伊藤忠也將通過子公司擴大相關業務,同時該企業預計2025財年凈利潤居綜合商社第一。

財政司司長陳茂波估計本港今年經濟增長達3.2%,略高於年初預測。他表示,首三季出口及固定資本投資表現良好,股市樓市價量齊升,資金持續流入。陳茂波強調會警惕黑天鵝、灰犀牛風險,明年將積極對接國家十五五規劃,重點發展金融、創科與貿易。

美經濟學家米爾頓‧埃茲拉蒂指出,中美貿易戰中,中國除壟斷稀土外,更握有控制全球700種關鍵藥物原料的「終極王牌」,影響力勝半導體與稀土。數據顯示歐洲近半仿製藥、美國90%青黴素來自中國,西方尋求替代方案困難,美中經濟安全委員會坦承資訊不足。

台灣立法院 26 日以 60 票贊成、51 票反對,通過國民黨與民眾黨聯合提出的賴清德彈劾提案,彈劾導火索為賴清德拒絕執行《財政收支劃分法》修正案。民間連署人數已破 817 萬,國台辦斥其「台獨」分裂立場。賴清德擬採「硬碰硬」反制,最終投票定於 2026 年 5 月 19 日,需 76 席立委同意方可通過。

本文以荷蘭為例,從鬱金香投機泡沫、二戰創傷到 ASML 半導體糾紛,剖析小國經濟在脫實向虛與大國博弈夾縫中的發展隱憂與歷史教訓。

12 月 26 日,世界最長高速公路隧道天山勝利隧道隨烏尉高速全線通車,隧道全長 22.13 公里,將南北疆通行時間從 7 小時縮至 3 小時。項目歷時 5 年建成,攻克多項世界級施工難題,創新多種工法技術,不僅提升區域物流效率,更串聯東部經濟圈,為絲路經濟帶建設注入動力。

今年首十一個月,訪港旅客已突破四千五百萬人次,不僅按年顯著增長,更已超越2024年全年總數。2025年香港旅遊業的出色表現,是正確戰略布局、世界級硬件投入、多元化市場推廣與業界辛勤耕耘共同作用的結果。

共同社20-21日全國民調顯示,近6成受訪者認為日本首相高市早苗11月初涉「台灣有事」言論會惡化中日關係並對日本經濟帶來負面影響。此外,高市內閣支持率下降2.4個百分點至67.5%,57%受訪者不認同其涉台言論為失言。

紐約時報北京分社社長基思·布拉德捨赴安徽合肥、湖北武漢,體驗中國無人智能技術應用場景,見證無人機空中午餐配送、無人駕駛卡車給水牛讓路、三分鐘機器人換電等畫面,雖部分技術仍需人工輔助,但他驚嘆中國的探索精神與技術全球化雄心。

當地時間12月19日,特朗普於北卡羅來納州政治集會上,自吹通過徵收高關稅挽拯救當地被中國「摧毀」的傢具產業,聲稱藥品降價協議能助共和黨保國會控制權。他拒延稅收抵免致醫保費飆升並甩鍋民主黨,還發表種族主義謾罵言論,當前其民調支持率已跌至低點。

日本內閣府防災報告預警,東京中南部若發生7.3級地震,最壞情況下將致1.8萬人死亡、40萬建築損毀,經濟損失達83兆日圓。外國人因語言資訊障礙淪為脆弱群體,AI製造假消息更會加劇災情,政府呼籲社會積極應對。

日本京都飯店因中國觀光客減少掀起降價潮,最低一晚3150日圓,車站周邊萬圓以下選擇眾多。年末年初選經濟型酒店,把握特定時段,就能省錢遊京都。

國際金價高企之際,山東萊州市外海確認發現亞洲最大海底金礦,儲量562噸,價值超6600億元人民幣,為大陸首例。該礦投資超百億,建成後年產黃金約15噸、帶動近千人就業。萊州素有「黃金窩」之稱,近年中國還在遼寧、甘肅等處探明多處金礦。

當地時間17日晚,美國總統特朗普於黃金時段發表18分鐘全國電視講話,核心為自身經濟政策辯護,暗示政策正逐步生效,提及工人收入增加、通脹緩解等。此次講話特朗普一改往日即興風格緊盯提詞器,正值其經濟支持率創新低、2026年中期選舉臨近的關鍵時刻,旨在緩解選民物價焦慮。

中美貿易衝突自2018年轉為科技圍堵,倒逼中國犧牲舊經濟押注硬科技。七年來中國在光學雷達、新能源汽車等領域突破,軍事科技同步升級,成功轉型為高科技產品輸出大國。

本文對照中美金融路徑差異,中國以「金融強國」戰略引導資金服務實體,聚焦「五篇大文章」;美國靠減息量寬維持股市熱度。香港擬推股票手數改革,其金融佈局契合國家規劃。

美國政府 17 日公布 11 月就業報告,非農就業人數增加 6.4 萬人優於預期,但失業率升至 4.6% 創 4 年新高,引發投資人對經濟的擔憂,拖累美股 16 日收盤大多下挫,道瓊跌 302 點。同時原油價格承壓下跌,交易員預計下月降息機率 24%。

路透社計算顯示,俄羅斯 12 月石油天然氣收入恐較去年同期減少近一半,來到 4100 億盧布,僅略高於 2020 年疫情油價大跌時的數據。這項收入佔聯邦預算 1/4,受戰爭國防支出消耗、油價下跌與盧布走強影響,俄全年收入預估跌近 1/4,12 月預算赤字將以國債彌補。

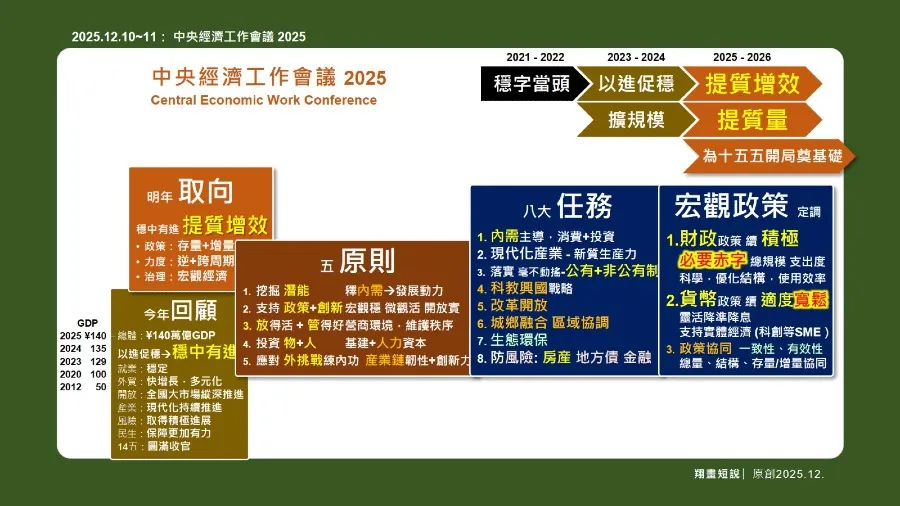

中國國際經濟交流中心13日舉辦2025-2026中國經濟年會,韓文秀透露2025年GDP預估達140萬億人民幣,經濟增長約5%。2026年將協同存量與增量政策,推動居民增收與經濟同步增長,堅持對外開放並擴大制度型開放,以中央經濟工作會議「五個必須」引領高質量發展。

12 月 11 日落幕的中央經濟工作會議確定 2026 年經濟政策取向,實施更積極財政政策與適度寬鬆貨幣政策,運用降准降息等工具穩流動性。聚焦擴大內需、創新驅動等八項任務,力穩房地產、化地方債風險,整治內捲式競爭,預計 GDP 目標維持 5% 左右。