21世紀的大國競賽不再只是「地球上」領土「資源」的爭奪或傳統軍備競賽,而是橫跨科技、供應鏈、價值體系與國際規則的全方位角力。美國以自由市場、資本主義體系、開放創新的模式維持全球領導;中國則以「國家資本主義」與「超大型工程的動員能力」迅速追趕;歐盟、俄羅斯、印度等區域力量則各以其地緣與資源優勢尋求影響力。

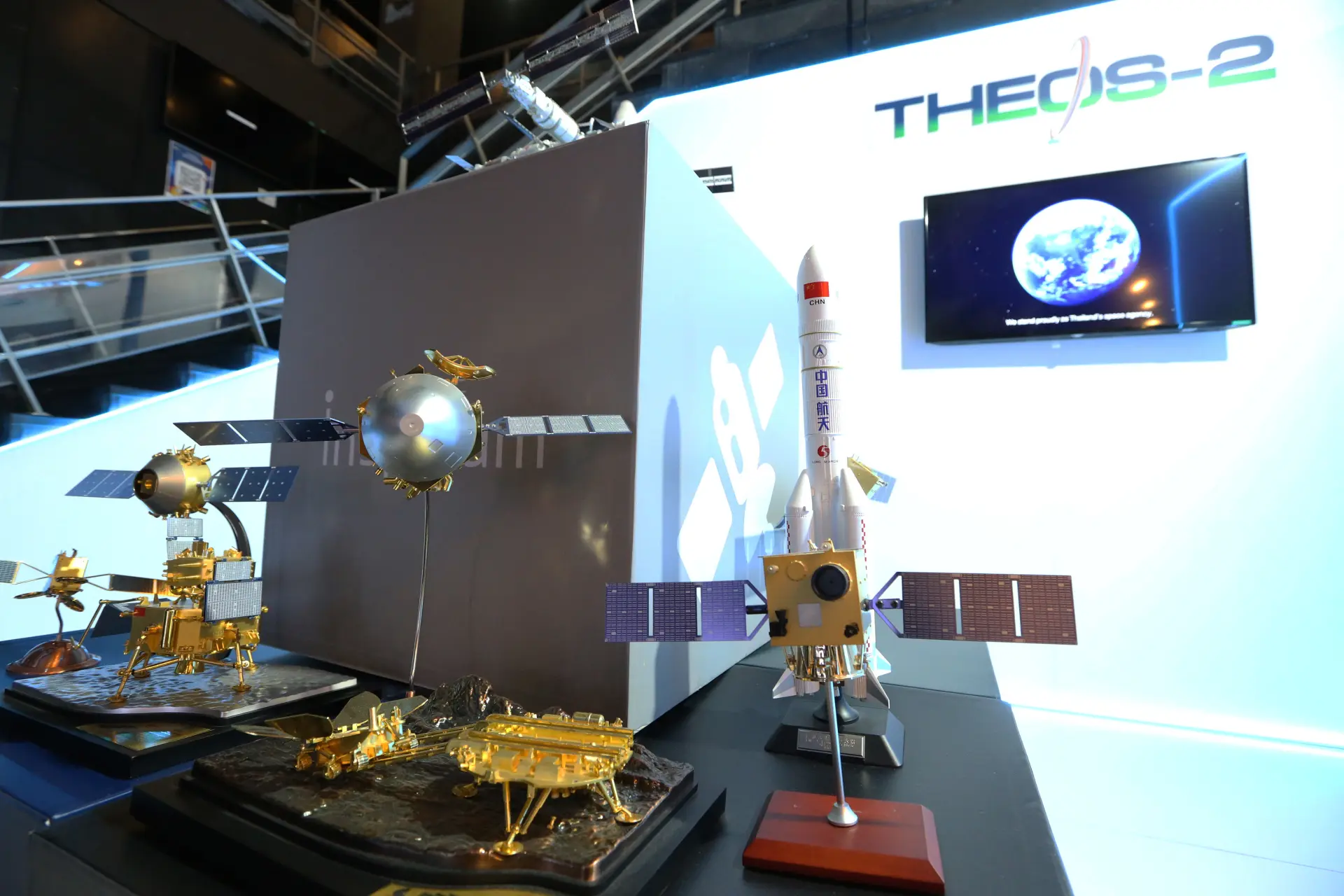

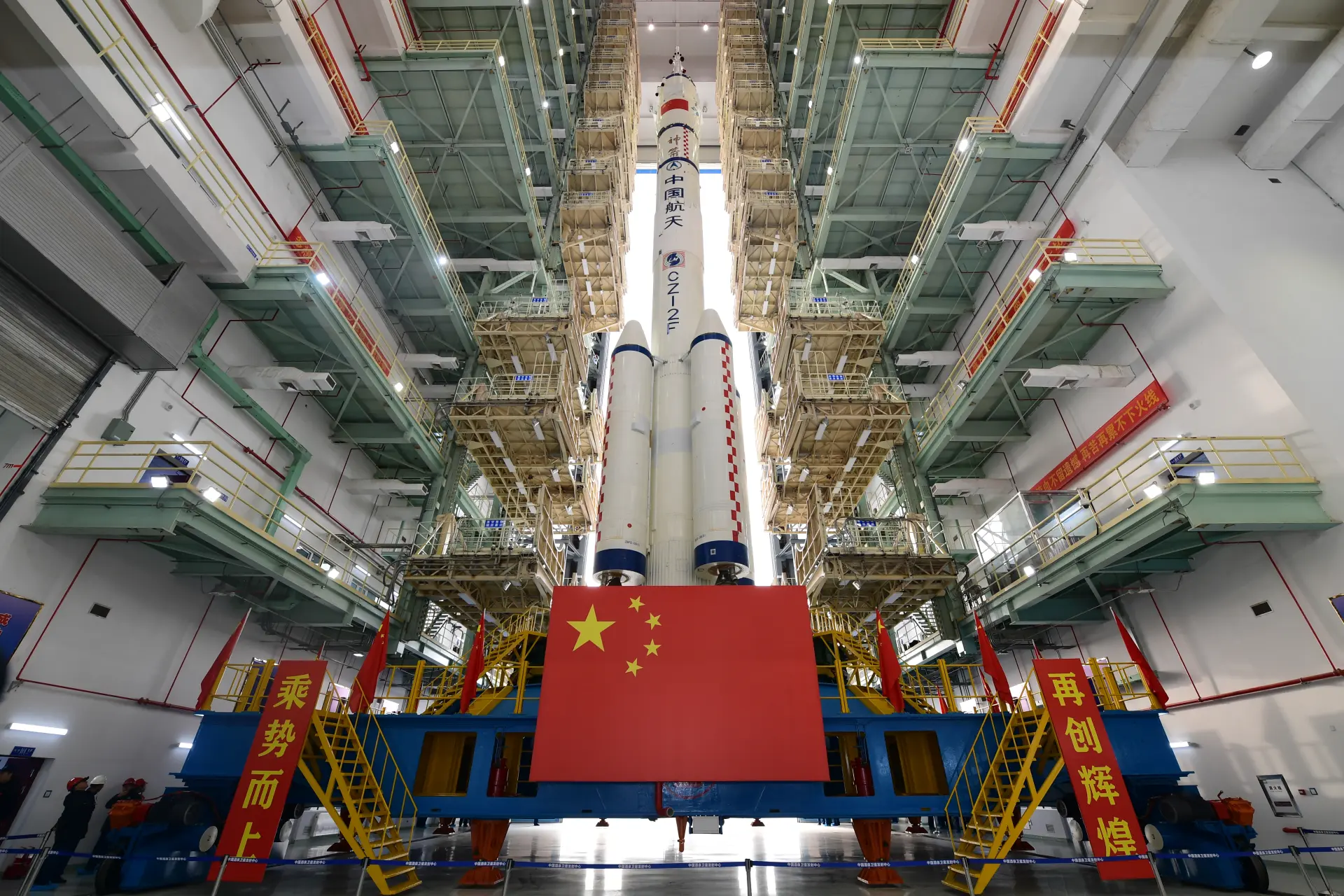

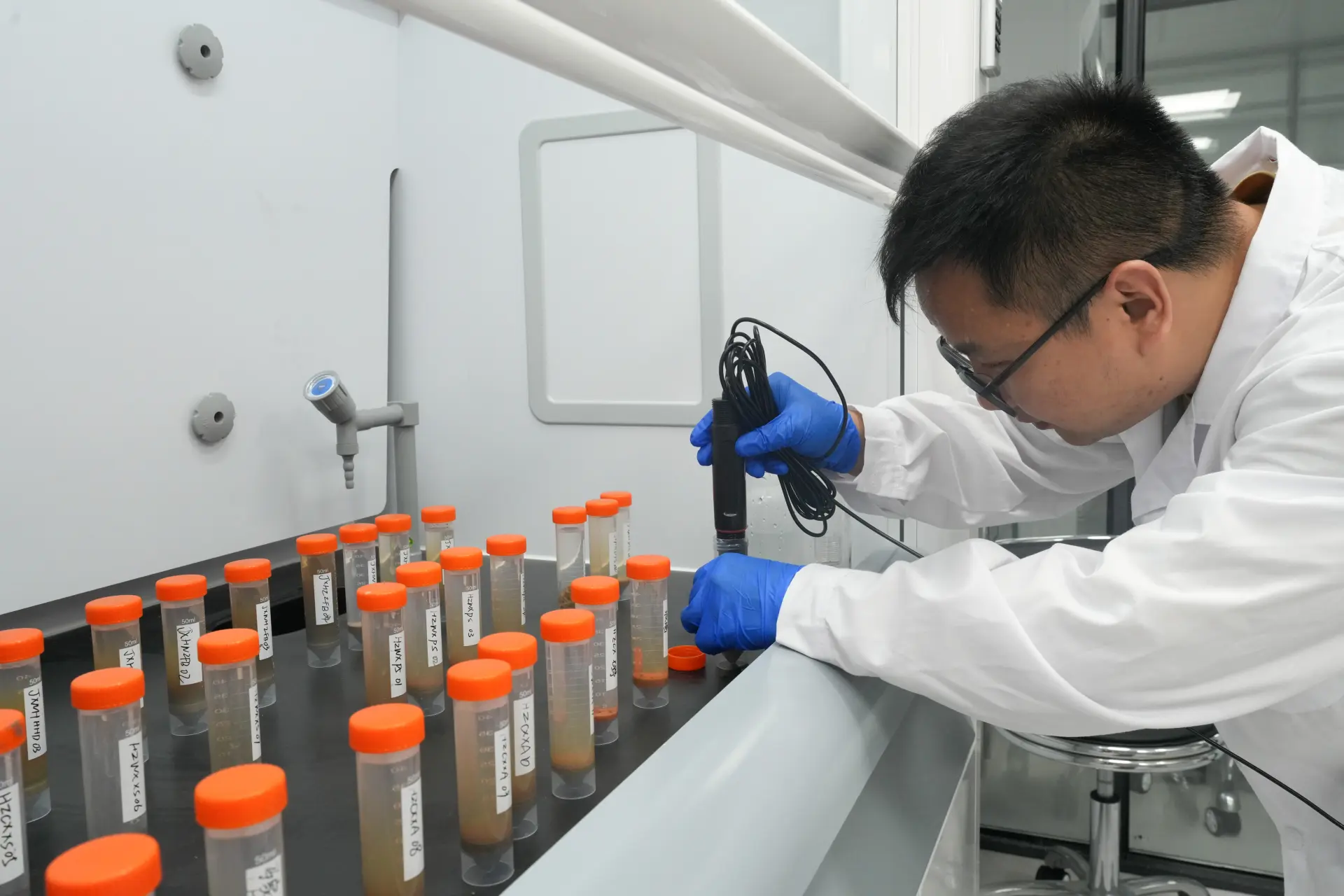

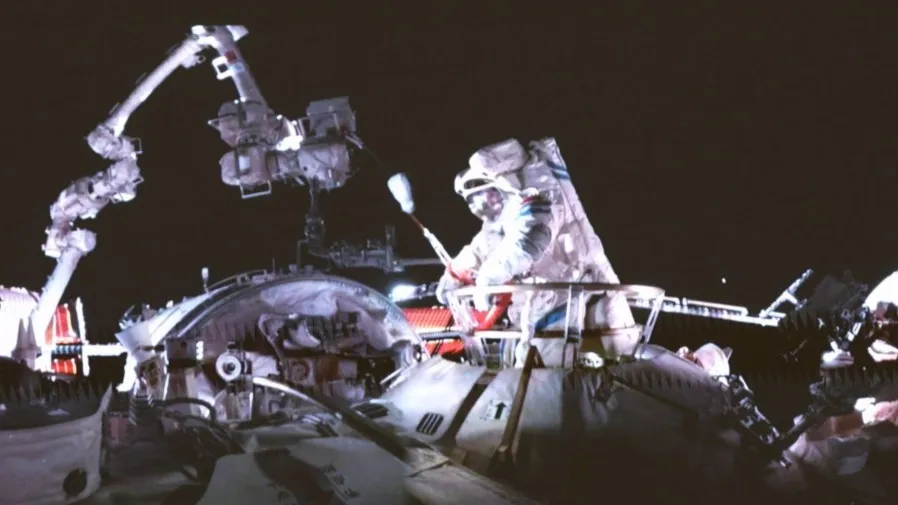

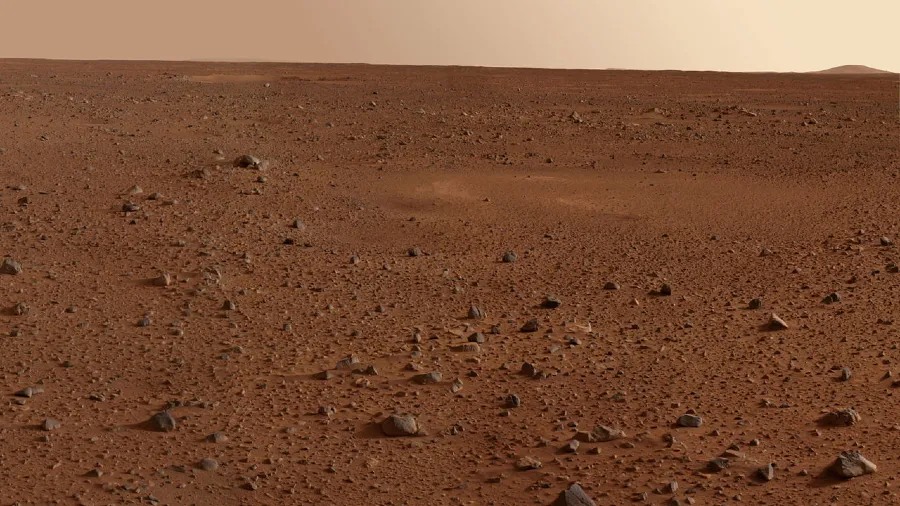

這場競爭的核心戰場涵蓋了半導體、人工智慧、量子科技、能源轉型、海上航路、金融貨幣體系與全球治理架構、尤其是「太空探索」的競賽是新的戰場。然而,競爭的本質不僅是國力的較量,也是一套「全球制度模式」,決定科技標準走向,獲得認同的文明之爭,特別是在爭奪「太空的主導權」上,會牽動每一個國家在全球化新格局中的生存位置。特別是中國近這20多年來投入巨大的國家資源,迅速提升發展太空的能力。