自1970年代以來,中美關係經歷了數次重大轉折。從尼克森訪華開啟戰略接觸,到冷戰後的經濟合作,美國長期推行「接觸合作政策」(Engagement Policy),期望透過經濟互賴推動中國走向市場化與自由化。然而,歷史在2018年出現重大轉折。特朗普政府將中國界定為「國家資本主義的威權政體」,並啟動全面性的競爭與對抗。這一變化,不僅改寫了雙邊關係,也深刻影響全球格局。

特朗普時代終結了對中國的戰略接觸

2018年7月, 特朗普以301條款為依據,對中國商品加徵關稅,開啟貿易戰。隨後,華為與中興等中國科技公司成為美國制裁與出口管制的主要目標。關鍵半導體晶片、操作系統與高端軟體的封鎖,標誌著華府已將科技視為國家安全的核心戰場。

2022年,美國進一步升級為「全面晶片戰」,實施「小院高牆」政策,集中封鎖半導體、人工智能與先進製造設備等戰略領域。這一轉變意味著中美關係不再是貿易糾紛,而是深層次的制度與科技對抗。

北京以資源轉移與科技自主應戰特郎普

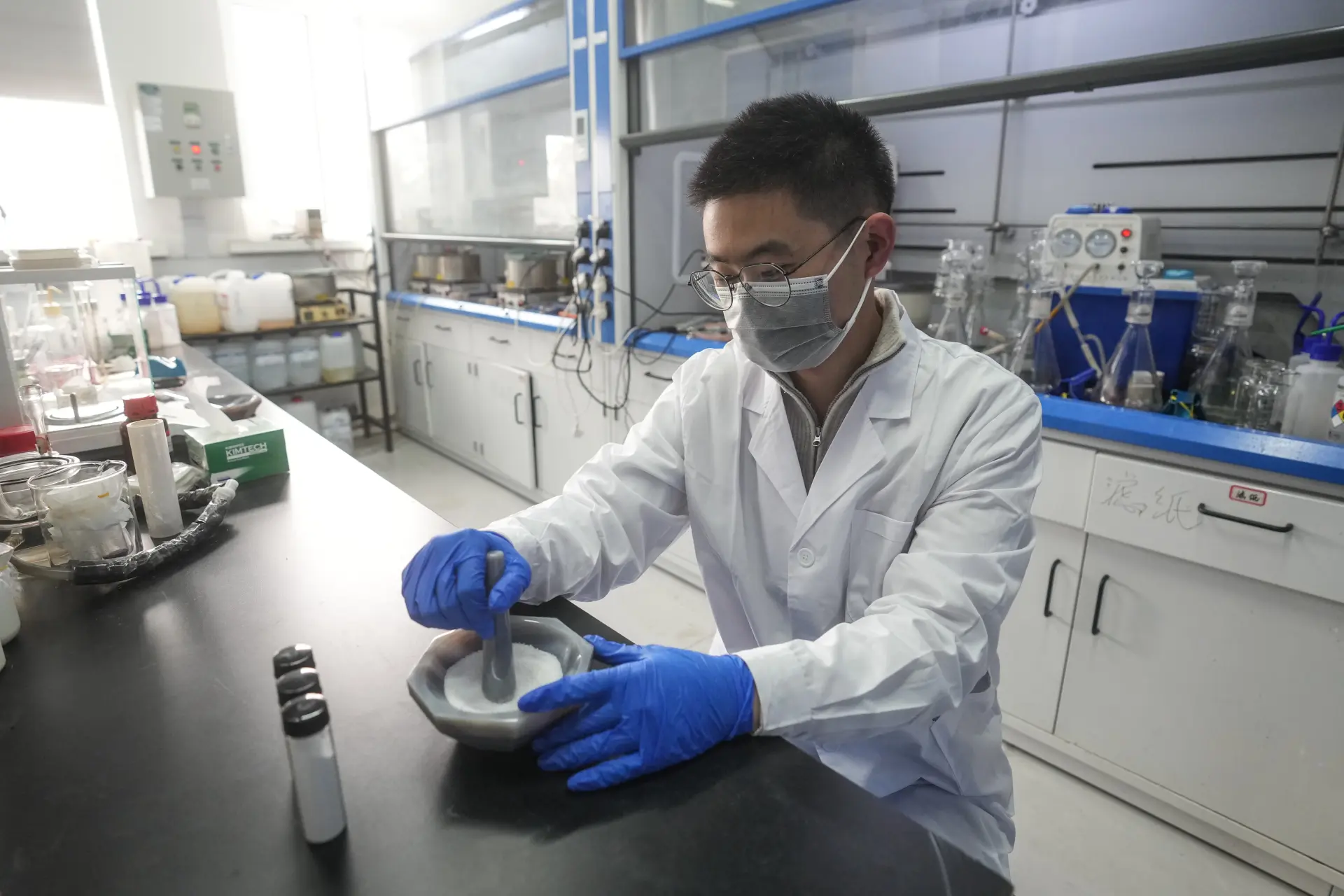

華盛頓的打壓,反而成為中國科技自主的催化劑。北京領導層意識到過度依賴房地產與債務驅動的模式已造成巨大金融風險。自2020年推動「三道紅線」政策以來,政府刻意讓房市降溫,並將資源大規模轉移至科研與新興產業。

中國每年培養全球最多STEM畢業生,尤其工程專業學生人數已超過美國、印度與歐洲的總和。在量子計算、半導體、電動車、再生能源、電池、光電、5G通訊與人工智能等領域,中國投入前所未有的資金與人才。華為與中興在打壓下「浴火重生」,甚至在超級電腦與AI領域實現突破。中國已將科技發展提升至國家安全的最高層級。

美國對中的對抗延伸到台灣、人權與南海

美中競爭逐漸擴展至地緣政治與安全領域。美國通過《台灣旅行法》與《國防授權法》,加強對台軍事支持,導致台海局勢日益緊張。在人權議題上,華府持續批評新疆、香港,並實施制裁。在南海,雙方軍艦頻繁對峙,風險升高。

與此同時,美國推進「印太戰略」,鞏固盟友體系。AUKUS三方安全夥伴關係(美、英、澳)以及Quad四方安全對話(美、日、印、澳)逐步成形,顯示華府正透過聯盟圍堵中國的影響力。

陷全球供應鏈與企業的兩難

中美貿易戰與科技戰對跨國企業產生深遠影響。蘋果依賴中國龐大的製造體系與市場;特斯拉在中國市場受到比亞迪挑戰,數據安全議題更成為隱憂;波音因貿易摩擦損失數十億美元訂單;沃爾瑪的關稅成本轉嫁至美國消費者;美國農業出口受阻,豆類與玉米遭遇重創。

甚至矽谷巨頭Nvidia,也因中國推出AI模型「DeepSeek」而股價波動。這些案例都凸顯出「脫鉤」的沉重代價,也反映中美在全球化下的深度依存。

稀土牌與談判契機

到2025年,中國憑藉稀土資源的壟斷優勢,掌握了戰略籌碼。稀土是電動車、軍工與先進電子產品不可或缺的材料,若供應中斷,美國汽車製造業與國防工業都將陷入停滯。這使得華府不得不正視北京的影響力。

根據最新消息顯示,美國總統特郎普與中國國家主席習近平將計劃於2025年11月在韓國APEC會晤,並有意安排互訪。特朗普極有可能將於2026年率先訪華,而習近平主席也會隨後回訪美國。這一動向其實已經釋放出中美在長期對抗後,正在尋求對話與合作的信號。並可以預期「台灣牌」是特郎普手中的王牌籌碼,到時會如何談? 都會把台灣包括在內。

對世界格局的深遠影響

美國仍掌握全球最頂尖的AI人才,但中國憑藉龐大人口基數、教育體系與能源供應,快速躍升為另一股戰略重心。中國的發電量已超越美國、印度、俄羅斯、日本的總和;在航太領域,中國也完成月球背面登陸,成功探測火星,建成天宮太空站,並在極音速武器上取得突破,直接挑戰美國的太空與導彈防禦優勢。

這些發展都顯示了,中美兩大國的互相競爭雖殘酷,但也揭示了雙方深度依存關係。由此可見他們的科技競爭雖無可避免,但合作需求也同樣存在。

總結:唯有中美在競爭中仍保合作才是出路

2018年以來,中美從「接觸合作」轉向「戰略對抗」,這是歷史性的巨大轉變。對抗雖推動中國科技自主,但也重創全球供應鏈。事實證明,兩大經濟體既不可能完全脫鉤,也無法單純對抗。

特郎普與習近平即將的會晤,或許是一個歷史性的契機。中美若能在競爭中建立規範與互信,不僅有助於中美關係的回穩,更能避免世界陷入全面對抗的局面。這對全球而言,和平合作才是唯一可持續的道路。