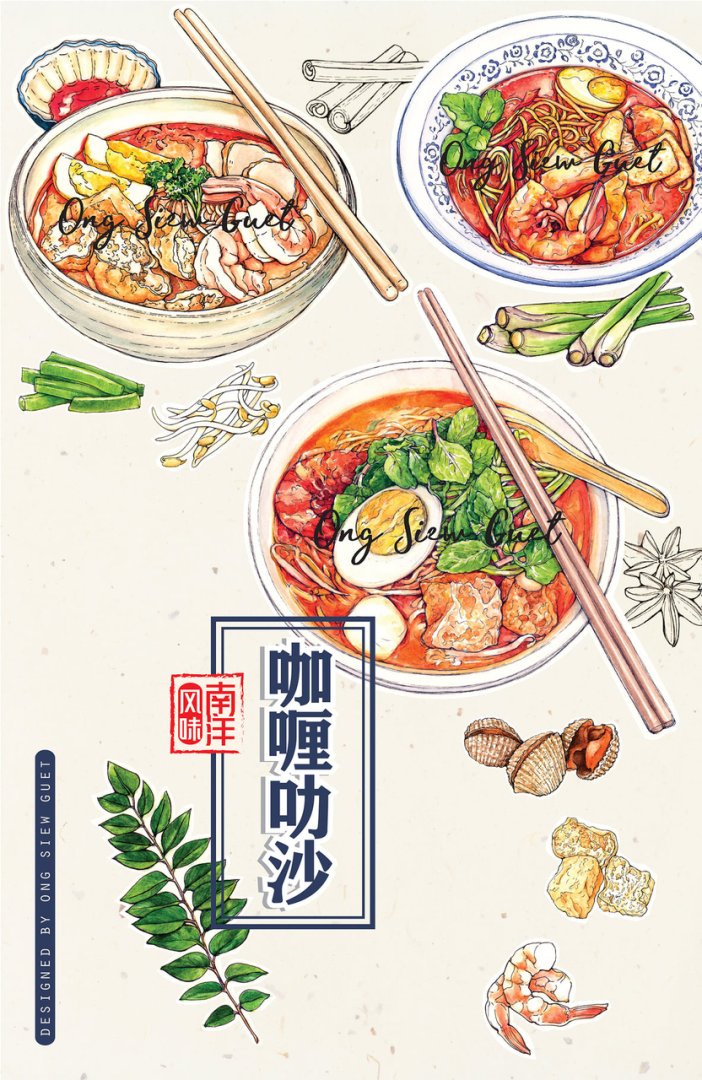

Ong Siew Guet 筆下的馬來西亞美食,根本是一部部自帶 BGM 的「街頭偶像劇」—— 咖喱叻沙在碗裡跳熱舞,肉骨茶的熱氣化成特效,連烤麵包都在和咖啡烏眉目傳情。跟著這些畫逛大馬,每個街角都藏著讓味蕾尖叫的劇情:

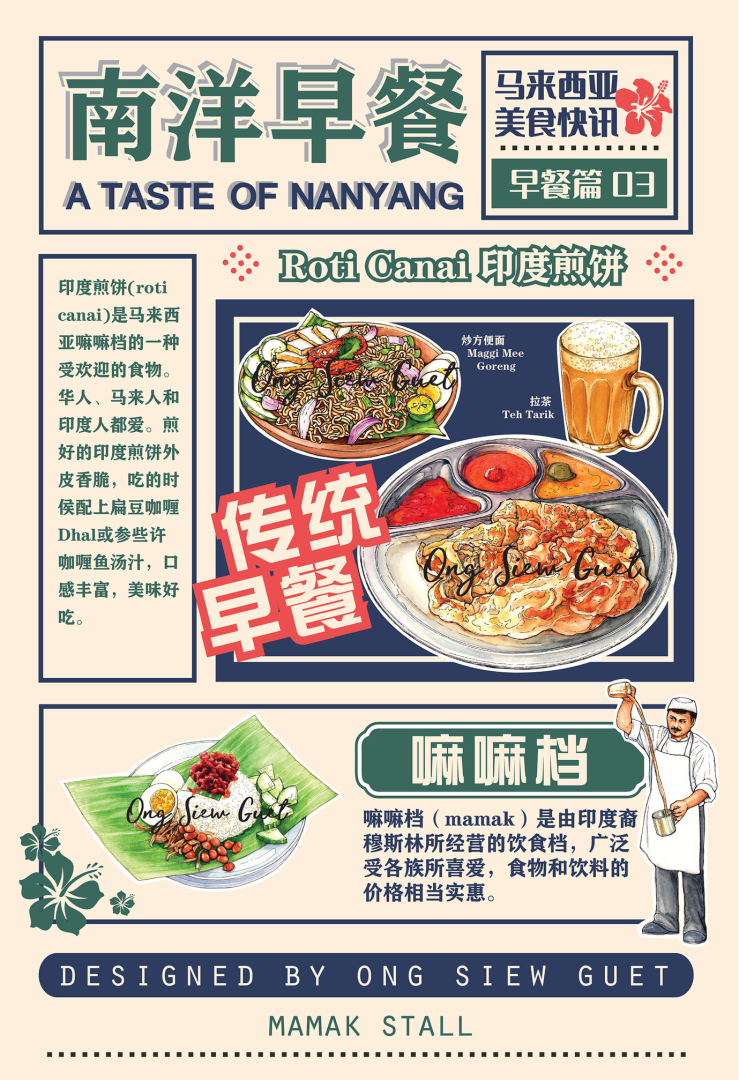

嘛嘛檔:煙火裡的「聯合國食堂」

嘛嘛檔 (Mamak) 攤前,印度煎餅師傅的手臂像裝了彈簧,麵團在案板上被甩成薄如蟬翼的圓月,「啪」地貼在熱鍋上,邊緣瞬間鼓起金黃的氣泡,像在跳熱情的印度舞。

旁邊的炒方便麵鍋裡,紅辣椒和咖喱葉在油裡炸開,蝦子蜷成可愛的彎月形,連拉茶的玻璃杯都泛著琥珀光 —— 師傅把茶來回拉成弧線的畫面,被 Ong 定格成流動的彩虹。

這裡沒有種族界線:馬来人用手抓著煎餅蘸咖喱,華人指著炒麵加個蛋,印度大叔笑著遞上拉茶。

Ong Siew Guet 偷偷在畫角落藏了個細節:不同膚色的手同時伸向調料罐,罐子里的辣椒醬、酸柑汁、椰漿,像在開一場「味道聯合國大會」。

畢竟嘛嘛檔本就是印度裔穆斯林的江湖,卻把全馬人的胃都征服了 —— 這大概是大馬最浪漫的「文化通婚」。

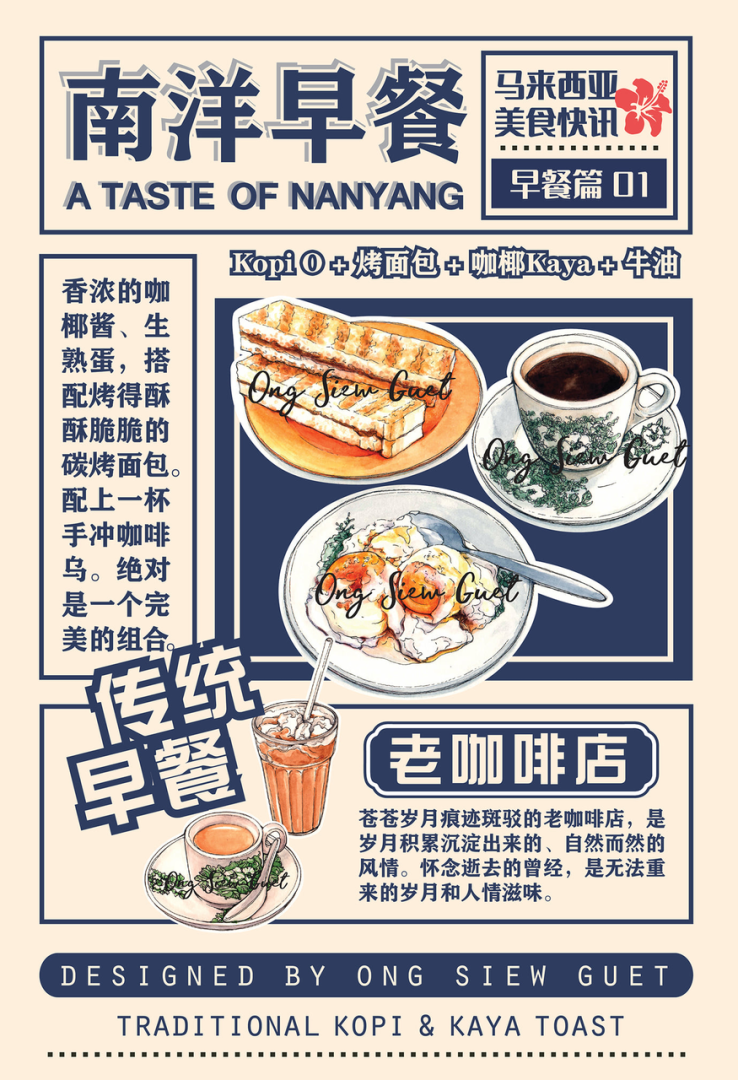

咖啡店:復古濾鏡裡的「早餐愛情故事」

在老咖啡店,時光像被按了慢放鍵:烤麵包機「叮」地彈出兩片燙金的麵包,牛油在熱氣裡慢慢融化,滲進酥脆的表皮,發出「滋滋」的曖昧聲響。

咖椰醬是老板娘清晨現熬的,pandan 葉的綠融進椰糖的甜,在瓷罐裡泛著緞帶般的光,仿佛在說「我和麵包鎖死了」。

咖啡烏裝在印有碎花的舊杯子裡,泡沫細密得像星空,喝一口,苦香在舌尖炸開,瞬間把南洋的晨霧驅散。

畫裡藏著有趣的吃播彩蛋:穿西裝的阿伯把烤麵包泡進咖啡裡,學生妹用叉子扎著半生熟蛋,溏心流進咖椰醬裡 。

這混搭吃法,像極了大馬人兼容並包的性格:傳統咖啡烏可以和現代拿鐵共存,烤麵包配溏心蛋的老派浪漫,也能和手機刷劇的新潮流同框。

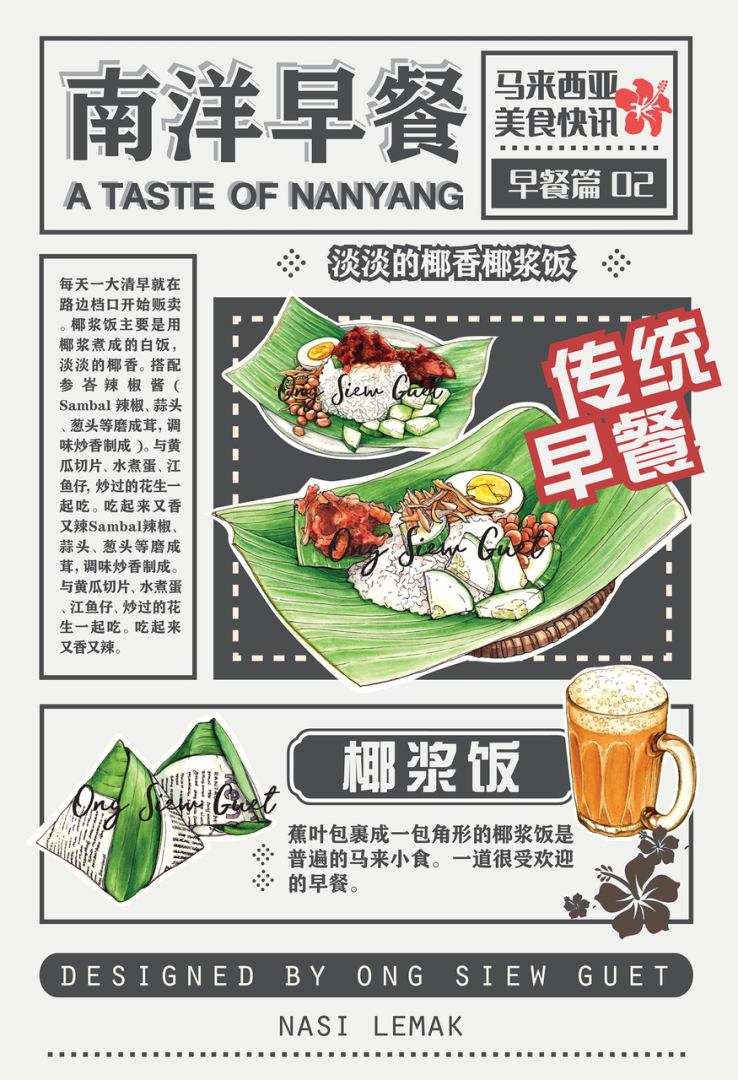

椰漿飯:蕉葉包裹的「街頭情書」

畫裡的椰漿飯,被攤主疊成完美的三角包,像給米飯穿了件綠裙子。

揭開蕉葉,米飯染著椰漿的乳白,江魚仔炸得金黃酥脆,咬下去會「咔滋」唱歌。

Sambal 辣醬紅得囂張,辣意裡帶著蝦米的鮮,仿佛在說「我超凶但超愛你」;花生裹著糖衣,和黃瓜片湊成清爽 CP,中和著所有熱烈。

Ong Siew Guet 在畫裡藏了個「聲音彩蛋」:旁邊冰 Teh O 的水珠順著杯壁往下滑,仿佛能聽到街頭食客「吸溜」吃麵、「咔嚓」咬花生的熱鬧聲。

最妙的是椰漿飯的「階級平等」—— 西裝革履的白領會站在路邊捧著蕉葉吃,建築工人也能花幾塊錢享受這份精緻,畢竟在大馬,蕉葉包裹的不僅是美食,更是平等的煙火氣。

肉骨茶:砂鍋裡的「暖心肥皂劇」

在肉骨茶砂鍋裡,豬骨上的肉燉得半透明,藥材的香氣透過畫紙都能飄出來,仿佛能看到當歸、玉竹、八角在湯裡開派對。

豆腐卜吸飽了湯,像個圓鼓鼓的小胖墩,咬下去會爆汁,簡直是湯裡的「戲精擔當」。旁邊的油條被掰成小段,浸在湯裡秒變「吸湯海綿」,每口都帶著藥材香和肉香的雙重暴擊。

更絕的是 Ong Siew Guet 的「場景混搭」:肉骨茶旁邊,咖啡店的舊瓷杯裡裝著咖啡烏 —— 原來大馬人的早餐,可以既養生(肉骨茶的藥材)又放縱(油條配咖啡)。

畫裡的食客臉上泛著滿足的光,仿佛在說:「管它健康不健康,好吃才是硬道理!」

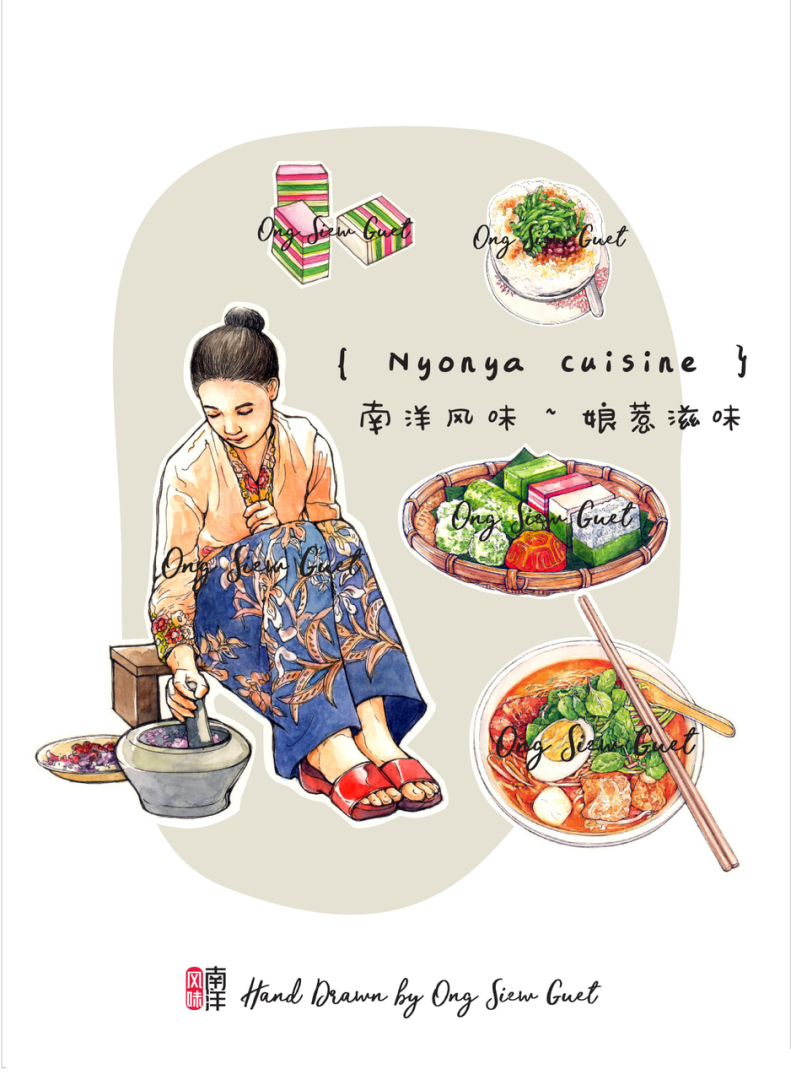

娘惹菜:花紋裡的「文化混血童話」

娘惹姑娘穿著蠟染裙,裙角的花紋和面前的咖喱叻沙擺盤奇妙呼應:紅湯裡的鮮蝦是華人市集的鮮貨,豆卜帶著福建小吃的影子,咖喱則是馬來香料的魔法,連長豆和茄子都像是從不同文化的菜園裡私奔來的。

Ong Siew Guet 在畫裡藏了個「時間膠囊」:娘惹姑娘手裡的研缽,仿佛在研磨百年前的故事 —— 當年華族下南洋,和馬来人通婚,把家族食譜和當地香料攪在一起,燉出了獨一無二的娘惹味。

每道菜都像拼圖,把不同文化的碎片拼成獨特的風味,連餐具都是雕花的,仿佛能看到曾祖母輩在廚房熬煮咖喱,把家族故事燉進湯裡的模樣。

Ong Siew Guet 就像個美食間諜,蹲在嘛嘛檔角落觀察三天,把師傅甩餅的力度、拉茶的弧度記在速寫本上。

又在咖啡店泡整個清晨,看陽光怎麼把咖椰醬照成金色,才敢在畫裡下筆。

她的畫裡,美食不再是冷冰冰的食物,而是有呼吸、有故事的角色:咖喱叻沙在碗裡跳熱舞,肉骨茶的熱氣化成特效,烤麵包和咖啡烏在談一場復古戀愛。

這些畫裡的大馬,藏著最動人的真相:美食從來不是單獨存在的,它是嘛嘛檔裡的笑容、咖啡店里的閒話、椰漿飯的蕉葉香、肉骨茶的砂鍋燙、娘惹菜的花紋美……

當你跟著畫裡的美食游走,才發現馬來西亞的靈魂,早被燉進了每一口湯裡,揉進了每片蕉葉裡,藏在了每個吃貨的笑容裡。

下次看 Ong Siew Guet 的畫,別光咽口水 —— 聽聽畫裡的 BGM,說不定是咖喱在唱歌,麵包在說情話呢。