2024年9月25日,中國自海南發射的一枚東風 - 31AG洲際彈道導彈,只用了二十分鐘,便突破美國苦心經營近八十年的「三大島鏈」的戰略,落點直逼夏威夷。這枚導彈不僅射程超過一萬兩千公里,更具備公路機動發射與分導多彈頭突防能力。值得注意的是,東風 - 31AG在中國導彈序列中僅排名第四;排在它之前的,還有射程一萬五千公里、能全面覆蓋美國本土的東風 - 41,投擲重量巨大的東風 - 5B,以及潛射型巨浪 - 3。

這意味著,中國已經建構起陸、海、空『三位一體』的核威懾體系,這等於宣布美國所依賴的三大島鏈防線,正在崩解。過去,美國能自信地以第一島鏈封鎖中國,以第二島鏈作為補給轉運,以第三島鏈確保本土安全;但如今,中國的導彈足以將戰火帶到太平洋彼岸,美國的戰略縱深與緩衝空間已蕩然無存。

對此,美國媒體選擇低調處理,因為最不願承認的現實是:中國的核威懾力已進入新的階段,而美國在亞太的傳統優勢正逐步消失。

歷史鏡鑑:三次台海危機中的美國角色

要探討這一戰略的變局對台灣的意義,必須回顧過去七十年來的三次台海危機。這三次危機,正是美國「保護傘」角色的縮影,但同時也顯示出,這把保護傘是有條件及有限度地,為了維護美國的利益,而『穩住』台灣。

第一次台海危機(1954–1955)

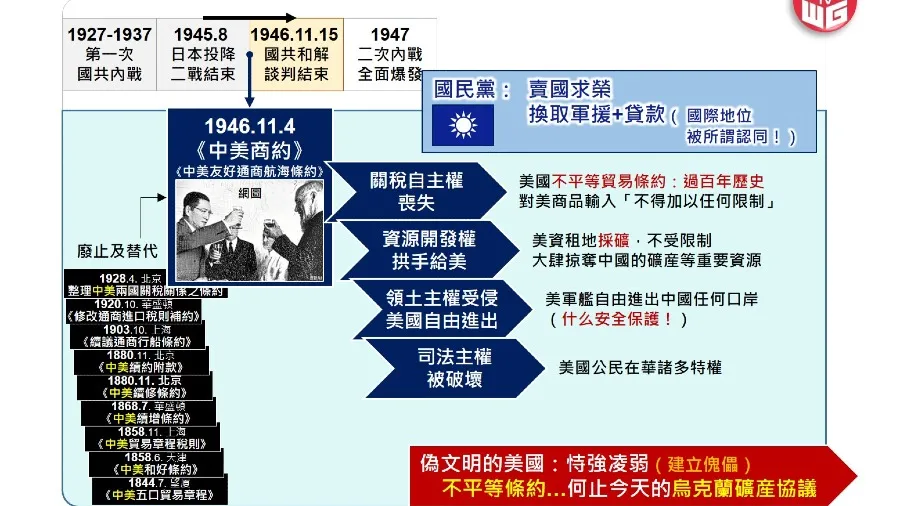

1954年,美國與蔣介石政府簽訂《中美共同防禦條約》,隨即在台灣海峽爆發第一次危機。中國人民解放軍猛烈炮擊金門、馬祖,美國派出第七艦隊巡弋,並暗示可能動用核武器。雖然危機最終解除,但美國的介入並非完全出於「保台」立場,而是冷戰格局下圍堵蘇聯與中國的需要。美國在戰略上更多是將台灣作為棋子,藉由控制台灣鞏固第一島鏈。

第二次台海危機(1958)

1958年,解放軍再度炮擊金門。美國再次派遣第七艦隊協防,並以「護航艦隊」方式確保補給船隻能抵達金門。但美國並未直接參與炮戰,而是刻意保持戰略模糊,避免被捲入與中國的全面戰爭。美國的角色,是「止血」而非「出手」,表面堅定,實則謹慎。

第三次台海危機(1995–1996)

當時李登輝訪美,引發北京強烈不滿,解放軍在台灣周邊海域多次試射導彈。美國派出兩個航母戰鬥群駛入台灣海峽周邊海域,展現武力威懾。表面上看,美國以武力保護台灣,但若仔細檢視,其實美國仍避免直接軍事對抗。美國航母雖然靠近,卻始終沒有真正進入中國設定的導彈試射區域。這種「接近而不碰撞」的策略,再次說明了美國的底線:維持台海現狀,但不願冒險與中國全面衝突。

回顧這三次危機,美國雖然出手,卻始終是以自身利益為優先,而非無條件保護台灣。

物換星移:美國保護傘的幻象

時至今日,環境早已不同於冷戰時代。美國的戰略重心正在全球分散,烏克蘭戰爭、中東衝突、能源競爭,以及美國本土龐大的財政赤字,都削弱了美國在西太平洋持續強勢存在的能力。

更重要的是,中國已經具備了足以壓制外部干預的軍事實力。東風-17高超音速導彈、巨浪-3潛射彈道導彈、航母編隊常態出島鏈,這些都在告訴美國:若在台海問題上輕舉妄動,美國本土也可能付出代價。這與過去美國「遠在太平洋彼岸、進可攻退可守」的安全環境,已截然不同。

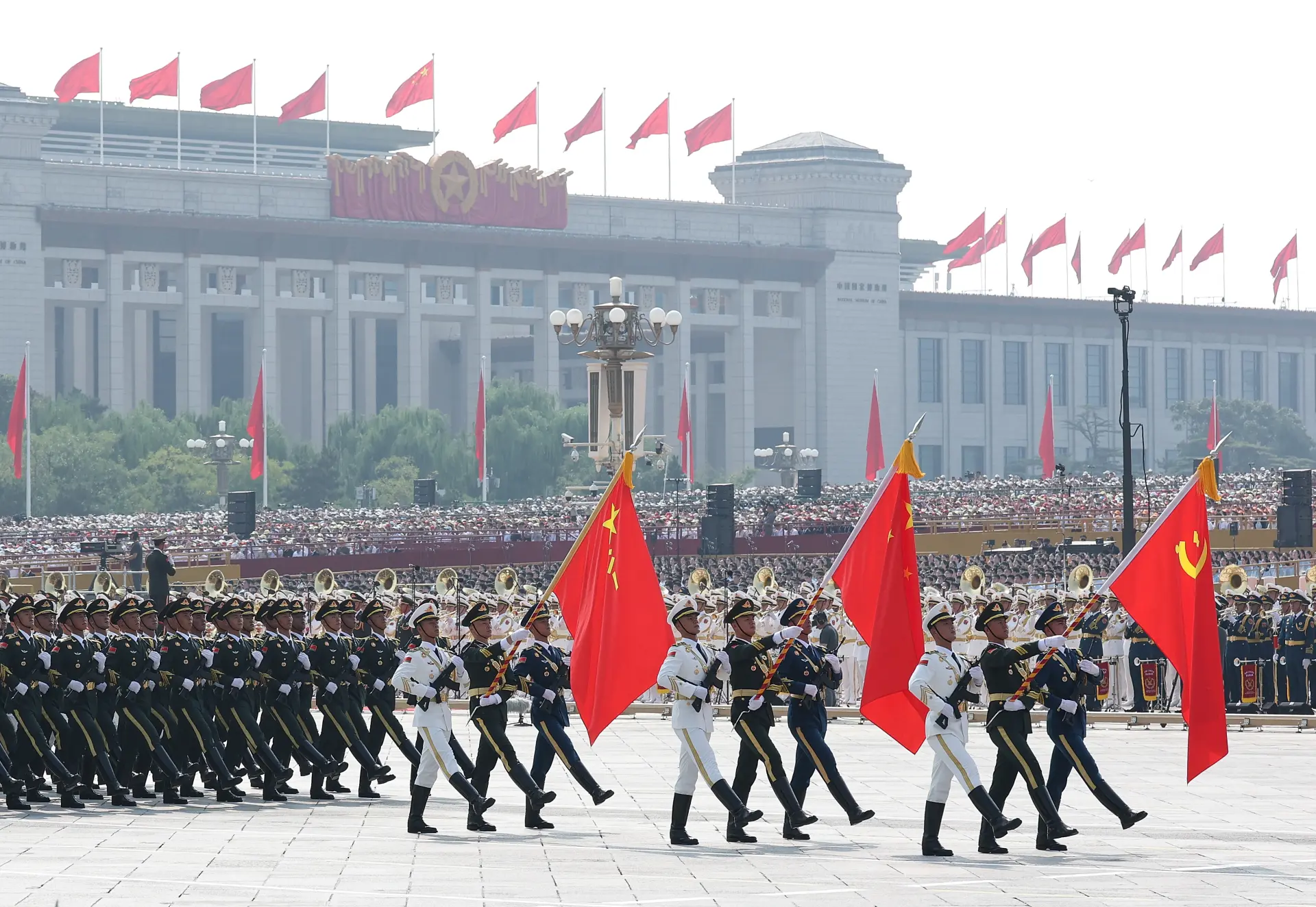

『九三閱兵』所展示的軍力,更進一步改變了中美之間的戰略平衡。中國透過整齊劃一的方陣和先進的導彈、無人機、海空軍武器,對外釋放了明確訊號:中國已經有能力保護自己的核心利益,包括將台灣已視為囊中之物。

台灣的處境與選擇

這些變化對台灣意味著什麼?最核心的問題是:當美國的保護傘已經不再可靠,台灣是否還能繼續執念於『倚美抗中』的幻想?

今天的北京,已經握有統一的主動權。如果美國已不願意已如過往的直接介入台海事務,那麼兩岸問題就不再是國際博弈,而更接近中國內部的『家務事』。台灣若一再錯判形勢,將自身命運綁在美國政治風向與戰略算計上,最後可能會發現,當危機真正來臨時,美國不過是遠方的旁觀者。

這並非憑空臆測,而是歷史早已提供了清晰的教訓。1950年代的美國保護台灣,是因為冷戰需要;1990年代的航母進逼,是因為要向北京傳遞『規則底線』;但2020年代的美國,已經不再具備同樣的戰略餘裕與軍事優勢。

台灣只剩正視現實,尋求出路

當中國導彈二十分鐘可直擊夏威夷,美國的三大島鏈戰略徹底破局,台灣必須認清一個現實:過去長達數十年的安全幻象,正在快速消散。

『九三閱兵』之後,中美的戰略平衡已被瞬間改寫,台灣長期依賴的外部保護障礙已經消失。剩下的選項,唯有正視兩岸統一問題,以更務實、更冷靜的方式思考台灣的未來。

歷史不會重演,但歷史會押韻。當年美國的第七艦隊曾是台灣的信心來源,而今,台灣更需要的是自己的清醒判斷。