福建艦的下水與海試,標誌著中國海軍力量的一個重大躍升。不能僅視為單純的軍事新聞。若把這件事放到歷史的長河來審視,便會發現台灣的命運始終糾結在大國博弈、國際戰略與兩岸實力的消長之間。從1949年的古寧頭大戰,到三次台海危機,再到今日美國特朗普政府赤裸裸的「美國優先」政策,台灣一再被推到歷史的十字路口。這段歷史不僅是一部戰爭史,更是台灣應該正視的命運啟示錄。

古寧頭戰役:背水一戰的奇蹟

1949年國共內戰末期,10月1日中華人民共和國在北京宣告成立,而蔣介石退守台灣。僅不到一個月,中共三野兵團即策動攻打金門的「古寧頭戰役」。10月25日至27日,中國革命軍 ( 簡稱 : 國軍 )在兵力與裝備的劣勢下,以數萬守軍迎戰中國解放軍二萬餘人。戰況慘烈,雙方皆有重大傷亡。

然而,國軍卻在這場背水一戰中獲得全勝。勝利的原因,在地形與戰術的優勢下,金門島的地形複雜,灘頭狹窄,易守難攻。使得國軍以「逐次抵抗、逐點殲滅」的戰術,使得共軍的登陸部隊無法快速突破。加上國軍在古寧頭部署了大口徑火砲,並成功利用空軍進行轟炸,切斷了解放軍的後援補給。另外,一個最重要的原因是,國軍當時的士氣高昂與戰鬥意志堅定,抱著必死守衛的決心。當時,蔣介石也深知,整個大陸都丟了,若此役再敗,台灣必危在旦夕。所以最後在守軍將士抱著「一戰定生死」的決心,展現了背水一戰的士氣。這一役可謂打得艱辛,贏得不容易。戰役結束後,連蔣介石都感動地流下英雄淚的說:「這一仗我們全勝了……台灣安全了。」古寧頭戰役被視為國共內戰的最後一個篇章,也是保衛台灣的前哨戰。若當時金門失守,澎湖群島將成為下一個戰場,而澎湖距離台灣本島僅45公里,一旦解放軍集中兵力渡海,台灣恐怕在那個時候已經統一。

美國與台灣:拋棄與利用之間

古寧頭戰役雖然勝利,但並非靠美國支持。1949年美國杜魯門政府對蔣介石早已失去信心。駐華將軍史迪威在二戰時對蔣極為不滿,深刻影響華府對國民黨政的觀感。1949年8月,美國發表《中美關係白皮書》,基本宣告放棄對中華民國的援助,準備與台灣劃清界線。這是美國第一次準備「拋棄台灣」。

然而,1950年6月韓戰爆發,地緣政治改變了美國的亞洲戰略態度。出於冷戰戰略的需要,美國第七艦隊進入台灣海峽,保護台灣安全,美國重新將台灣納入防線。但這並非因為華府對蔣介石重拾了信任,而是基於美國自身的戰略利益。這種「現實主義」思維,一直貫穿在美國對台政策之中。

三次台海危機:冷戰格局下的驚濤駭浪

古寧頭之後,兩岸對峙並未平息,反而在美國介入後,爆發了三次重大台海危機:

第一次台海危機(1954–1955)

國軍在大陳島、一江山島與金門、馬祖的防線面臨解放軍猛烈攻擊。中國共產黨意圖以砲火震懾,並奪取沿海島嶼。不過,最終在美國的施壓下,國軍撤守大陳島與一江山島。這次危機顯示台灣雖獲得美國軍事支援,但也不得不犧牲戰略據點。很明顯,美國所要維護的是國共的平衡戰略,以美國利益為優先考量。

第二次台海危機(1958–1959)

即著名的「八二三炮戰」。解放軍對金門發射逾47萬發炮彈,意圖消耗國軍實力。國軍在美軍的後勤與火箭炮支援下,艱苦守住金門。此戰成為冷戰格局下,中美在台海直接較量的縮影。

第三次台海危機(1995–1996)

因台灣首次總統直選,北京對台灣舉行大規模導彈試射與軍演,以示警告。美國派遣兩個航母戰鬥群進入台灣周邊海域,展現壓制台灣意圖獨立的姿態。此役標誌著兩岸矛盾從冷戰延續到後冷戰時期。

三次台海危機都有一個共通點,就是都有美國參與的痕跡,無論這是不是因為美國出於自身利益的算計後,所做出的政治行動。美國選擇介入台灣防禦,絕非出於對台灣的無條件承諾。

從羅斯福到特朗普:美國的轉變

二戰時的羅斯福與杜魯門政府,雖然對中華民國心存疑慮,但仍自認「世界正義的領袖」。冷戰期間,美國則將台灣視為「圍堵中共」的棋子。冷戰結束後,美國依舊維持「戰略模糊」至今,視為合乎美國利益的戰略原則。所以一方面對台軍售,另一方面堅持「一個中國政策」,制衡中國不輕舉妄動。

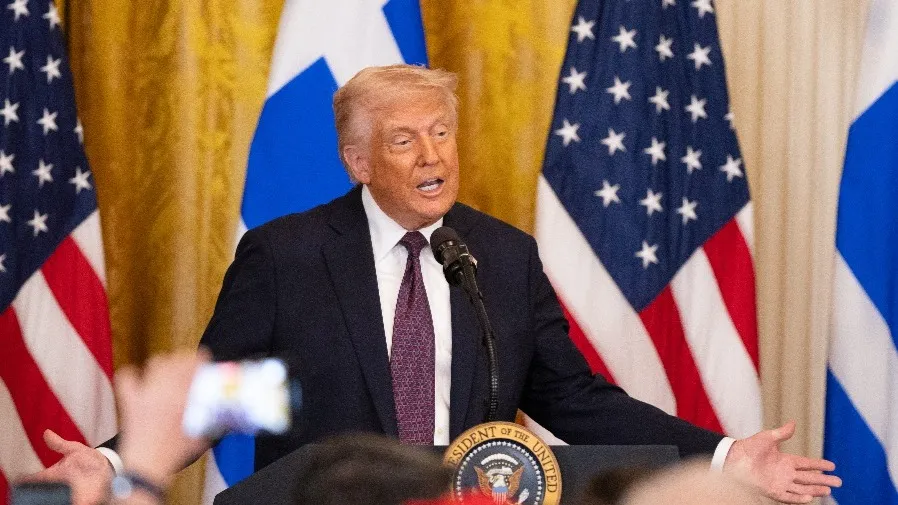

然而,今日特朗普領導的美國已不再扮演「正義之師」的形象。他直來直往,擺明美國的外交核心就是要「美國優先」,凡事以國家利益為首要考量。對台灣來說,更加是卸去了虛偽的保裝後,更加赤裸裸地當「籌碼」來用,因此,如果台灣民眾能夠覺醒,就應該從賴清德的謊言中清醒過來,認真思考一下未來所要面對的兩岸關係。

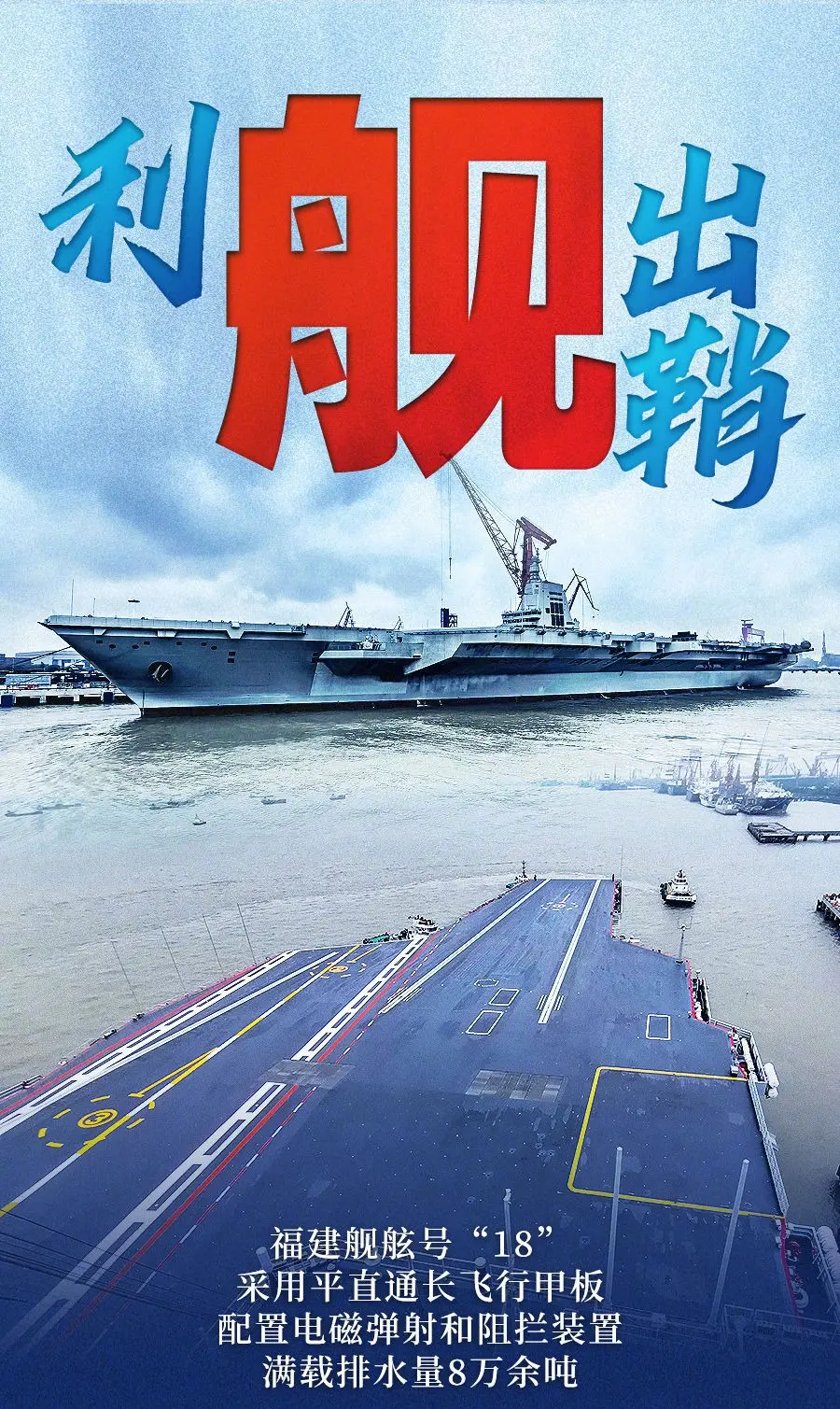

福建艦象徵著中國海軍的新時代來臨

福建艦作為中國第三艘航母,也是首艘完全自主設計、配置電磁彈射系統的航母,象徵中國海軍正式邁入「遠洋作戰」的時代來臨。它意味著中國海軍逐漸擺脫「近海困局」,開始追趕美國全球投射的能力。

航母並非單艦之力,而是整個航母戰鬥群的集體戰鬥力的呈現,包括驅逐艦、護衛艦、補給艦與潛艇。過去,美國航母戰鬥群象徵的是絕對的霸權,如今隨著福建艦的成軍,中美軍力差距正逐步縮小。未來台海局勢將不再只是「美國能否出兵」的問題,而是「兩岸實力對比」的根本變化。

歷史的啟示:台灣靠自己才能決定命運

回顧歷史,美國對台的態度一再搖擺。1949年拋棄台灣,1950年因韓戰重拾,冷戰時期以台灣作為反共棋子,冷戰後又將台灣納入戰略模糊的框架。每一次美國的選擇,都不是出於對台灣的忠誠,而是來自大國利益的盤計。

古寧頭的勝利告訴我們:台灣的安全並非因為有盟友,而是因為自己能夠背水一戰。歷史也提醒我們,美國可以再度拋棄台灣,而福建艦的崛起更昭示著中國的軍力正在逼近。未來台灣的命運,或許已經不再由華府決定,而將取決於兩岸力量的消長。

和平解決兩岸問題,依然是所有中國人共同的願望。但真正能確保和平的,絕不是寄望於外力,而是兩岸如何建立實力平衡與互信,避免重演戰火的悲劇。

結語

從古寧頭的砲火,到福建艦的下水,這七十五年來的歷史不斷提醒台灣:靠別人或許能苟存一時,但真正決定命運的,永遠是自己的力量。台灣若不能清醒認識到這一點,未來仍將在大國角力的波濤中隨波逐流。