完成政經評論節目《屈機司庫》第一集錄製,分析了「通脹背景下減息的特朗普算盤」,然後便從香港前往貴州休憩。首站抵達貴陽,參觀與明代大儒王陽明(王守仁)有淵源的甲秀樓,重溫五百多年前中國思想的文明。前後兩日,感受對比強烈:當代西方部分政治領袖的文明素養,真的無法與華夏文明傳統相提並論。

一、往貴州:王陽明與儒家心學

乘高鐵,數小時,抵貴陽,觀名樓。在其旁的龍門書院見到王陽明詩作《南庵次韻》二首,品讀詩句,見其修行,體悟自然,「心外無物」。「心學」(即天理法則源於個人内心)便是他從自然觀照汲取而成的儒學。

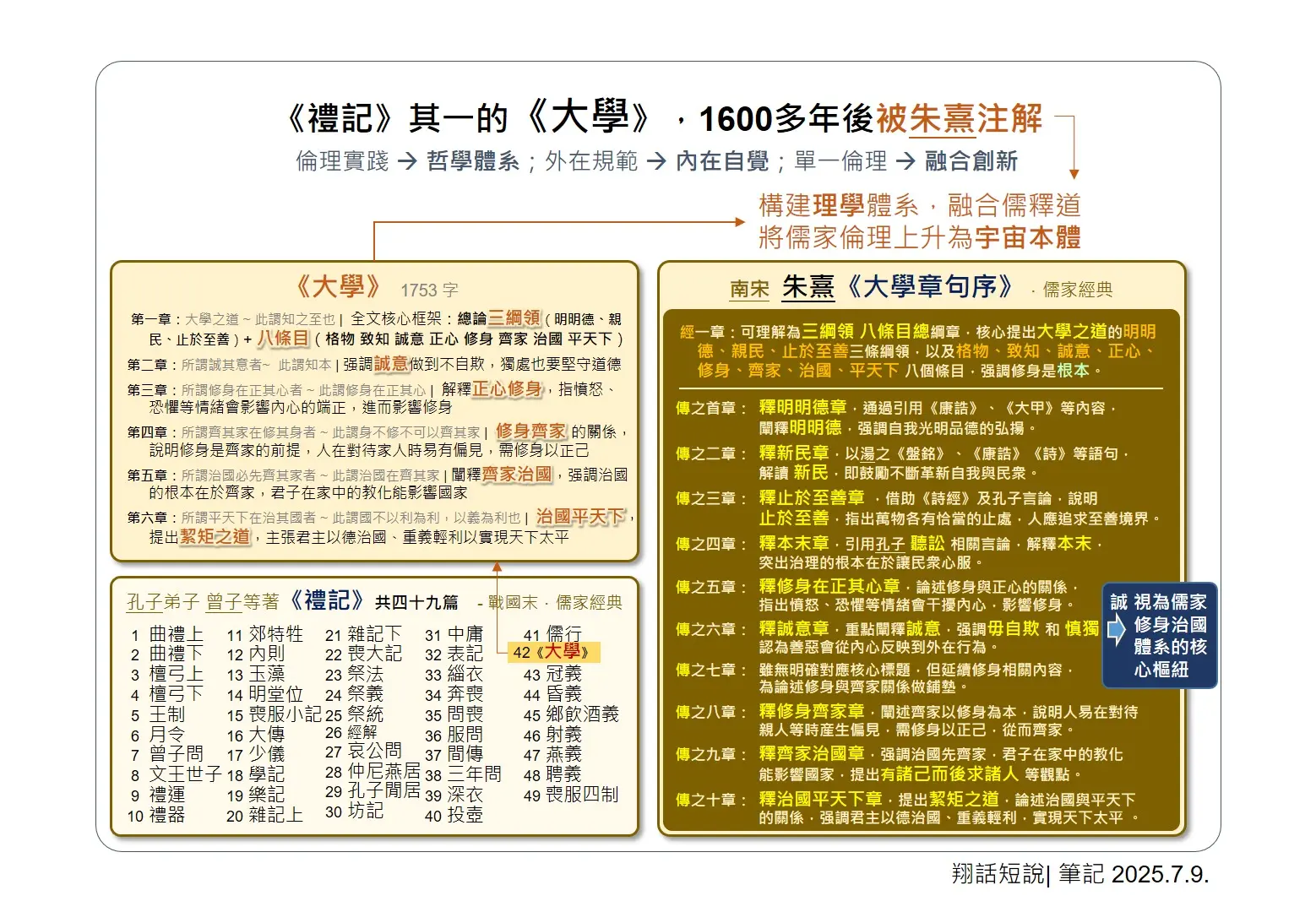

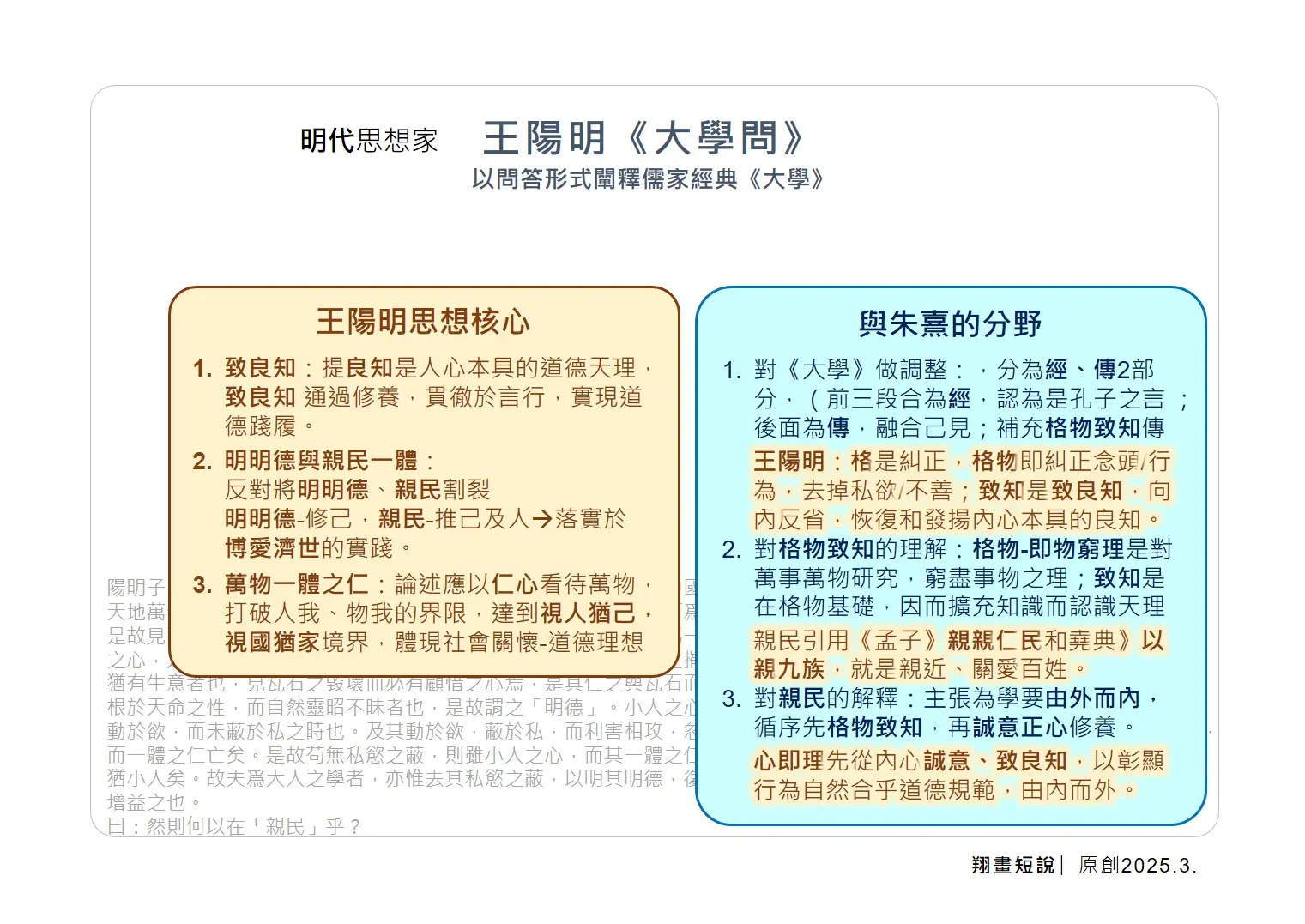

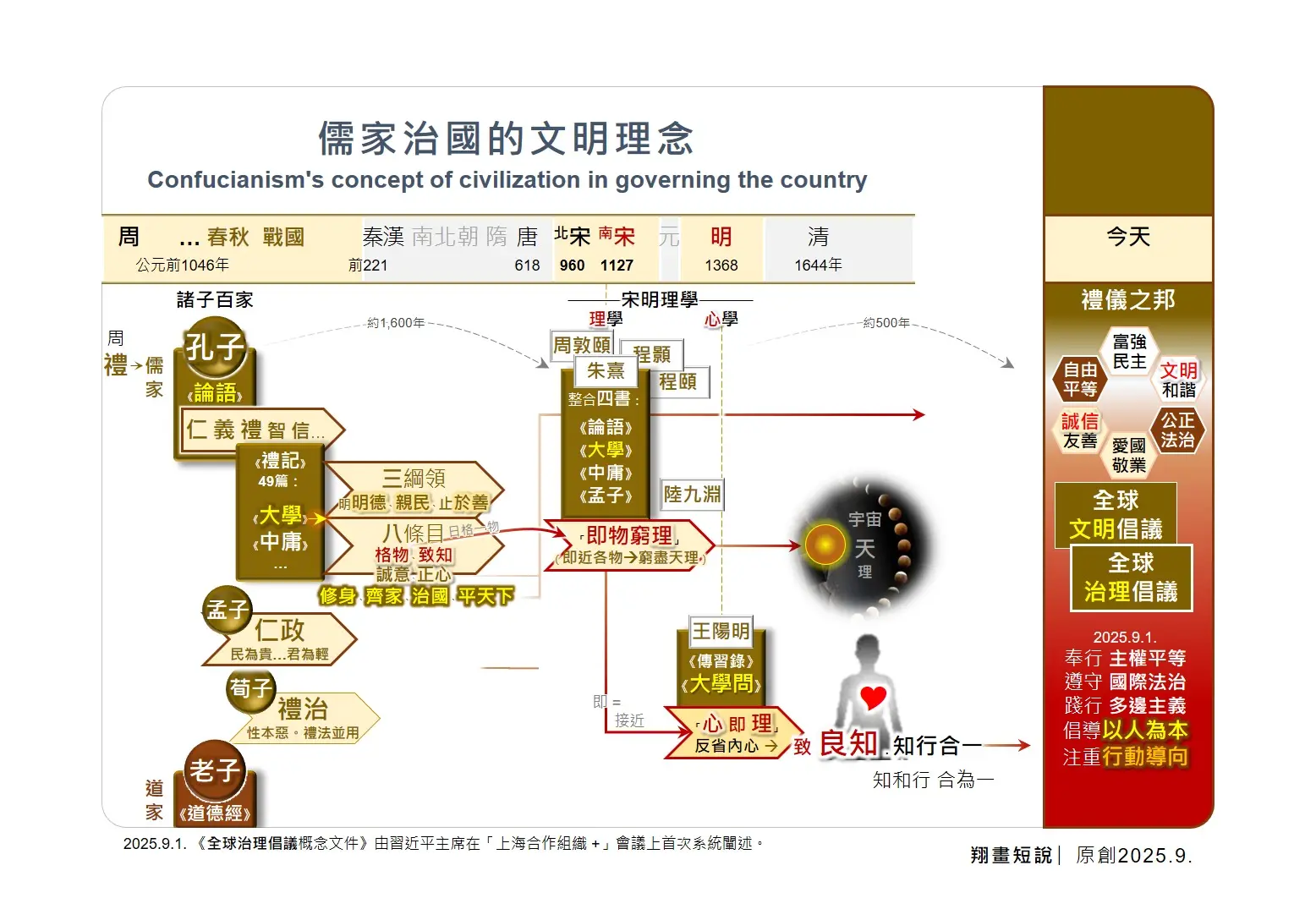

回溯儒家思想的演進,春秋末年至戰國時期,孔子及其弟子的言行由門生整理成《論語》,奠定儒家思想基礎;再由其門人編撰《禮記》,匯集先秦至秦漢的禮學文獻;南宋期間(約公元1189年),朱熹將《禮記》中的《大學》、《中庸》析出並重新編訂,與《論語》、《孟子》合稱《四書》,成為儒學核心經典;明朝王陽明晚年的《大學問》(約1524年,距今約五百年)以「心學」論述儒家的道德修養。

二、看歷史:儒學治國禮義誠信

《論語》提出「克己復禮」,通過克制自己言行來恢復「禮」制,實現「仁」的核心價值,這一理念是中華「禮儀之邦」的重要思想淵源。作為儒家倫理實踐的記錄,詳載道德修養、處世智慧的對話,強調透過學「禮」、仁義、以和為貴(中庸)的處世原則與「內省」功夫培育君子人格。及後有孟子、荀子分别以「仁政」、「禮治」豐富治國理論。

《大學》進一步將儒家思想系統化,提出「三綱領」的【明明德(發揚光明德性)、親民、止於至善;與「八條目」的「格物」(探究事物原理)、「致知」(獲得知識)、「誠意」(意念真誠)、「正心」(端正內心)、「修身」、「齊家」、「治國」、「平天下」,構建了從個人道德修養到社會治理的完整邏輯。宋代儒者尤其是朱熹一系(或稱之「理學」),詮釋《大學》時側重「即物窮理」,主張接觸事物而窮究天理,繼而完善道德;而王陽明在《大學問》中,以「心即理」為核心,將「格物致知」重新詮釋為糾正心術「致良知」的內向工夫,認為成聖之道在於返觀本心、擴充內在的良知良能。

需客觀指出,中華傳統文化包含儒、道、法、墨等諸子百家思想。但從儒學發展軌跡,對道德主體性的持續反思與踐行,如「無私欲」、誠意「正心」、「致良知」等理念,始終組成華夏文明精神的重要部分。

三、嘆今昔:西方領袖仍「致良知」?

以《大學問》蘊含的思想智慧審視當代文明發展,執筆時所在的貴州,素有「地無三里平,天無三日晴」之說,經濟因此相對落後。在政府扶貧攻堅下,今天社會面貌顯著改善,體現了中華傳統文明中「治國」理念與民生關懷的延續。

反觀當前,西方怪象,民主統帥,埋沒良知:言行不一、不講誠信,道德淪亡、野蠻霸道,唯利是圖、見利忘義,欺壓異己、良知全無。雖然此類現象不能代表西方文明的整體面貌,但無論如何,真正的文明進步,在哪裡都需堅守基本倫理底線 ,以追求人類共同價值、推動社會長遠發展為目標,這或許正是從《大學問》中汲取的、跨越五百年的文明啓示。

(註:文中所引儒家經典内涵豐富,此文為適配論述僅作簡要闡釋,完整版深意需結合原文細品;也借此感謝老師循循善誘和指引。)