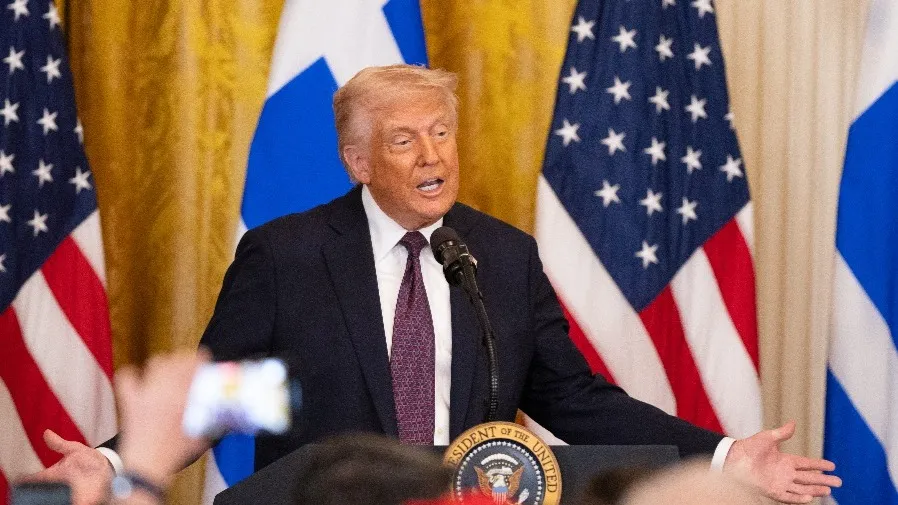

特朗普政府推行的「美國優先」戰略,標誌著美國傳統外交政策的根本性轉變,其有意地讓美國從二戰後所建立的國際秩序領導者角色中抽身。然而,筆者認為其採用的激進單邊主義與「交易式」外交,並非通過強化國際合作來實現有序過渡,而是以對抗性的關稅威脅、要求盟友承擔更多成本,以及無視多邊規則的方式進行。

這一系列行動嚴重侵蝕了與傳統盟友的互信,導致聯盟關係緊張與疏離。在軍事層面,其政府大幅依賴空襲的策略,雖意在減少美軍傷亡,卻伴隨著平民死傷的顯著上升,加劇了地區的反美情緒與不穩定性,並被國際社會批評為可能構成戰爭罪。這種既不愿承擔傳統領導責任,又不斷製造混亂與不確定性的做法,實質上加速了美國軟實力與道德號召力的衰落,將其國際形象推向了一個更為負面的位置。

美國軟實力下降的趨勢難以逆轉的原因是多方面的,涉及國內外的結構性和長期性挑戰。在國內方面,政治極化加劇導致政策缺乏穩定性,民主制度的信任危機削弱了「民主燈塔」的形象。社會問題如種族不平等與經濟分配不均,以及疫情應對的失敗,進一步損害了美國的道德話語權和國際吸引力。在國際層面,全球權力的多極化、新興大國的崛起、歐洲戰略自主的增強,以及多邊主義的弱化,都挑戰了美國的傳統領導地位。此外,軟實力競爭加劇、技術領域的競爭、全球性問題領導力不足,以及軍事干預的負面影響,共同構成了美國軟實力衰退的外部環境。這些內外因素的相互作用,使得美國軟實力的重建面臨長期且結構性的困難。

在此背景下,中國作為一個持續發展的國家,其全球影響力隨綜合國力提升而相應增強,並積極為後霸權時代的全球秩序提供一種新型合作模式。必須明確的是,中國始終堅持和平發展道路,其目標並非成為傳統意義上的霸權國家。中國憑藉其經濟發展成果,透過「一帶一路」倡議等合作計劃進行基礎設施投資與貿易,旨在促進全球經濟互聯互通與共同發展。在外交上,中國堅持「不干涉内政」原則,並積極參與聯合國等多邊機構,推動國際關係民主化,這種合作模式贏得了許多发展中国家的認同。在安全層面,中國始終堅持防禦性國防政策,積極參與國際維和行動,致力於維護區域與全球和平穩定。

然而,將當前國際格局變化簡單理解為從美國到中國的「權力移交」是過於線性且不準確的。首先,國際格局正在發生深刻複雜變化,各國都在探索適應新時代的國際關係模式。其次,中國始終堅持自身是发展中国家的定位,其發展模式為各国提供了另一種選擇,但無意也從未要求他國複製中國模式。更重要的是,國際權力的未來圖景正呈現出「分散化」與「領域特定化」的特徵。美國及其核心盟友在安全與軍事領域仍將保持重要影響力;中國則在經濟與貿易領域發揮建設性作用;而在氣候變化、公共衛生等全球性議題上,則需要世界各國共同合作,任何國家都難以單獨主導。

因此,未來的全球格局並非一場簡單的角色替代,而是邁向一個多元共生的新時代。美國政策的調整與中國的發展都是這個時代變革的一部分,但更重要的是國際社會如何共同應對全球性挑戰,構建更加公平合理的國際秩序。世界正在從單極主導的階段,過渡到一個各國共同參與、多方行為體在不同領域和區域競爭與合作的新階段。這一轉變過程雖然充滿不確定性,但也為構建人類命運共同體提供了新的機遇與可能。