該車型由大眾汽車集團自動駕駛軟件子公司Cariad與以色列自動駕駛技術公司Mobileye聯合開發,大眾內部的保時捷與奧迪品牌也將參與供應鏈協同。

大眾表示,由於ID.Buzz AD基於現有生產線製造,其成本將顯著低於Waymo等採用後裝改裝的Robotaxi產品。

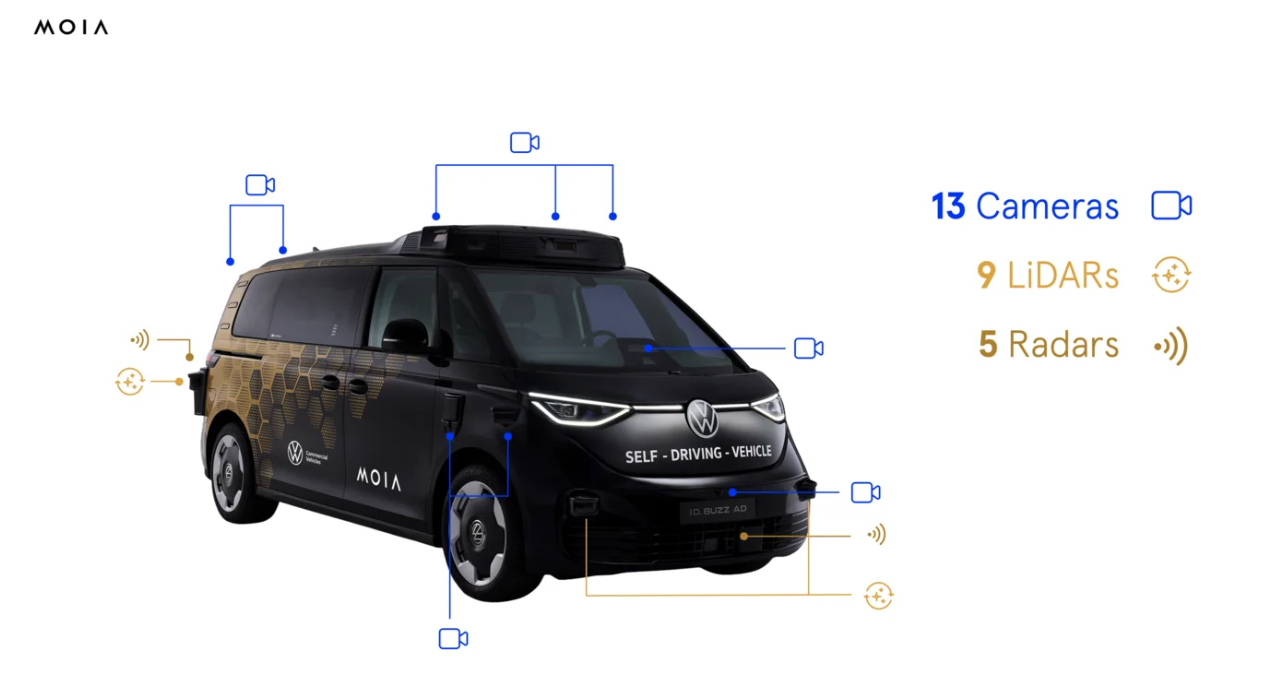

值得注意的是,大眾全資子公司MOIA還提供了配套服務,為Robotaxi的城市運營提供包括調度管理、遠程監控、乘客交互等在內的一站式解決方案。

在海外市場部署方面,大眾於2025年4月宣佈與Uber達成合作協議,計劃自2026年起在洛杉磯投入「數千輛」ID.Buzz AD,用於開展自動駕駛出行服務。初期階段車輛仍將配備安全員,預計在2026年底實現無安全員運營。

克里斯蒂安·森格表示,由於歐洲監管更為複雜,完全無人駕駛服務將在2027年後在歐洲推廣。

大眾方面並未透露ID.Buzz AD的具體產能與銷售目標,但MOIA首席執行官薩沙·邁耶(Sascha Meyer)表示:「我們會以外界對自動駕駛的信任速度來決定擴張節奏。」

此外,歐洲也在加緊推進相關政策支持。歐盟於2025年3月出台「汽車產業重振計劃」,提出設立自動駕駛測試區與監管「沙盒」,推動自動駕駛技術商業化落地。

英國初創公司Wayve亦宣佈與Uber將在2026年於倫敦展開Robotaxi試點,該計劃獲得了英國政府的明確政策支持。《華爾街日報》如此評價:「曾經引領全球汽車工業的歐洲,在自動駕駛這條賽道上正努力追趕美國和中國。」

根據公開資料,百度蘿蔔快跑、小馬智行、如祺出行等自動駕駛公司已經在北京、上海、廣州等一線城市推出Robotaxi服務,並陸續開始出海進程。在美國,谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo、特斯拉也推出了Robotaxi服務。其中,Waymo在美國每周接送乘客已經超過了25萬人次。

而相比之下,缺乏本土科技巨頭、又受到繁復法規束縛的歐洲,過去在自動駕駛領域始終相對沈默。從目前來看,歐洲終於開始有所反應,試圖在該領域搶回一席之地。