《孫子兵法》強調戰前「廟算」,將「天地孰得」列為關鍵,其中「戰爭物資」涵蓋(兵甲)武器、(軍食)糧餉、(馳車)運輸及燃料等核心領域。這些物資的供應與儲備,不僅決定現代戰爭的勝負基礎,也反映出日本「軍復苗頭」與中國「以戰止戰」戰略智慧的對比。(註:《孫子兵法》完整體系還包含「道」、「將」、「法」等角度,本文則聚焦物資層面。)

一、歷史鏡鑒:二戰日本,成也物資,敗也物資

二戰期間,日本軍事工業高度依賴外部資源:石油(80%~90%)、廢鋼鐵(70%+)和銅(90%)的進口比例均超過七成,主要來自美國。這一供應鏈支撐其快速擴張的戰爭體系。

然而,隨著日本偷襲珍珠港,美國實施石油禁運,切斷其物資命脈。日本陷入資源枯竭的困境,印證了《論持久戰》所指出的消耗戰本質,物資斷則軍力竭。

二、現今場景:俄烏衝突,物資實力,决定戰局

俄烏衝突已持續三年有餘,成為一場由物資主導的持久戰。烏克蘭憑藉歐美援助,獲得武器、糧食與燃料(核心供應設施未被完全摧毀),得以維持戰線。

《孫子兵法》言「貴勝不貴久」,歐美盟友體系在能源制裁中已現分歧。美國藉能源出口獲利,而歐洲承擔成本,反映出「利益綁架式盟友」的局限性。本月22日(周末)提出的「俄烏28點和平方案」中,擁有武器與能源優勢的美國堅持「美國優先」,讓烏克蘭與歐洲淪為利益犧牲品,證明作為「美國的盟友是致命」的。

三、硬挑紅線:日本軍國,存心不良,圖振物資

日本政客高市早苗屢次挑釁中國紅線,聲稱「台灣有事即日本存亡危機」,意圖包括推動解禁戰後軍事限制,重建戰爭物資體系。日本儲存約47噸鈈材料,遠超民用需求,理論上可製造數千枚核彈,是中國目前核彈頭的十倍,其潛在軍事企圖值得警惕。

然而,日本物資體系存在根本弱點:能源自給率低,糧食自給率僅約40%,武器裝備多數依賴美國。而美日同盟本質是利益交換,日本經濟的剩餘價值愈趨有限,可換取的要求愈見減少,前景一如棄犬的烏克蘭總統澤連斯基。

四、底氣所在:中國崛起,五年規劃,物資全面

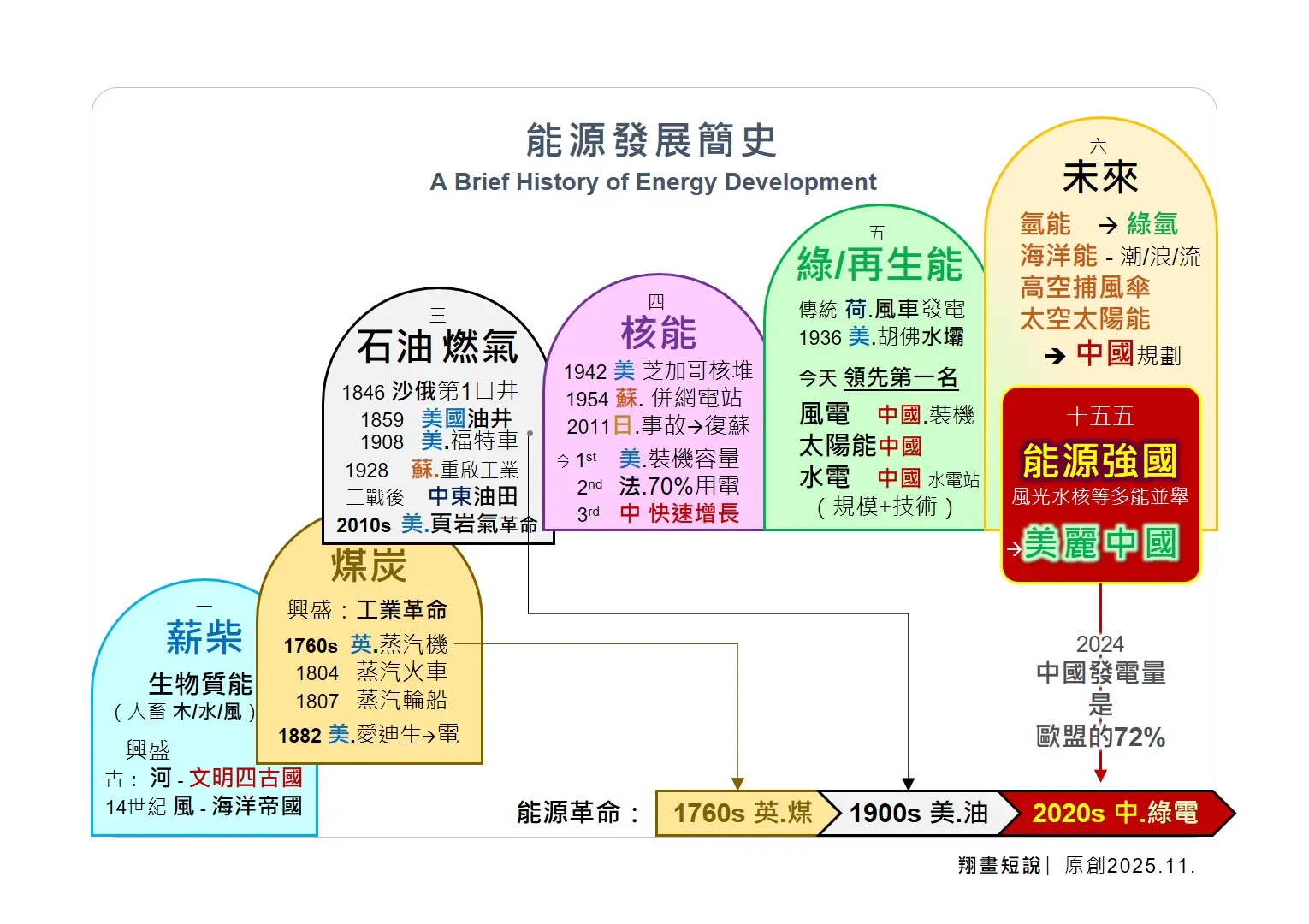

中國以五年規劃為引領,構建完整的戰爭物資保障體系:糧食自給率穩定在90%以上,國防現代化持續推進,基建與運輸網絡高效完備。面對能源結構中「富煤、缺油、少氣」的現實,中國積極推進多元佈局:西北發展風光氫儲一體化,西南建設大型水電站…。清潔電力正成為中國能源安全的新支柱,更被喻為第三次能源革命的「綠電」代表國家。(見圖三幅)

總括而言,《孫子兵法》揭示,戰爭勝負終究是綜合實力的較量。二戰日本因物資斷供而敗,當今日本雖有軍事企圖,卻難以擺脫能源與糧食的依賴。中國則憑藉紮實的物資與產業基礎,築牢「以戰止戰」的防線。 昨夜(24日)中美首腦長達一小時的電話溝通,後續(明年兩會後)還有互訪的安排,一切正在按大國意向而變,特朗普所言的「G2」,正是中國實力的體現。