9月28日凌晨,隨著格林威治標準時間午夜鐘聲敲響,聯合國安理會對伊朗的制裁正式重啟生效。這是自2015年《聯合全面行動方案》(JCPOA,即伊核協議)簽署以來,近十年間首次恢復多邊制裁機制,激活了2006至2010年間通過的六項安理會決議全部條款。從歐洲三國啟動「快速恢復」機制到中俄提案遭否決,從伊朗鈾濃縮丰度飆升至地區軍事衝突陰影,這場橫跨法律、政治與安全領域的博弈,正將中東局勢推向新的臨界點。

制裁生效:法律程序與具體條款全解析

本次制裁的生效並非偶然,而是源於伊核協議內置的特殊機制與大國博弈的最終結果。2025年8月28日,英國、法國、德國(下稱「歐洲三國」)依據安理會第2231號決議,以伊朗「持續違反核協議承諾」為由,正式啟動「快速恢復制裁」機制——這一機制設定了30天倒計時,若安理會未能在此期間通過「延長制裁豁免」決議,2015年前的制裁將自動恢復,且安理會常任理事國無權行使否決權。

其後的博弈進程緊湊而激烈:9月19日,美、英、法等9國投下反對票,否決了「繼續解除制裁」的決議草案;9月26日,中俄提出的「延後制裁六個月」提案再遭否決,表決結果為4票贊成、9票反對、2票棄權。最終,根據機制強制力,美東時間9月27日晚8時(北京時間28日上午8時),第1696號、1737號、1747號等六項決議正式重啟,聯合國秘書長辦公室於28日發布聲明予以確認。

重啟的制裁措施堪稱「全面封鎖」,核心條款包括四大領域:

1. 核與導彈領域:全面禁止伊朗開展任何級別的鈾濃縮活動,禁止其研發、測試可攜帶核彈頭的彈道導彈,同時凍結相關技術轉讓渠道;

2. 武器禁運:禁止向伊朗運輸任何武器裝備,包括常規武器與軍用物資,同時禁止伊朗出口武器相關技術;

3. 金融與資產限制:凍結伊朗原子能組織、伊斯蘭革命衛隊等100餘個實體及個人的全球資產,對伊朗銀行高管、軍工企業負責人實施旅行禁令;

4. 海上管控:授權各國在公海攔截、檢查涉嫌運輸違禁品的伊朗船隻,可扣押相關貨物與船舶。

核協議破裂的時間線與關鍵證據

此次制裁的直接誘因,是伊朗核活動的持續升級與國際核查的失效。根據2015年伊核協議約定,伊朗濃縮鈾丰度上限為3.67%,且需接受國際原子能機構(IAEA)的常態化核查。但這一平衡自2018年美國單方面退出協議後逐漸被打破:2019年伊朗將丰度提升至4.5%,2021年突破至20%,到2025年5月,IAEA季度報告顯示,伊朗已擁有408.6千克丰度為60%的濃縮鈾——這一水準距武器級90%丰度僅一步之遙,且可滿足製造15枚核彈的原料需求。

更具挑釁性的是,2025年6月13日,以色列以「阻止核威脅」為由,發動代號「崛起的雄獅」的大規模空襲,出動50餘架戰機對伊朗納坦茲核設施、伊斯法罕離心機工廠等80餘個目標投放150枚炸彈,宣稱摧毀伊朗三分之一的彈道導彈發射裝置。伊朗隨即以「真實諾言-3」行動反擊,發射370餘枚彈道導彈與100多架無人機,雙方衝突造成伊朗1481人死傷,以色列24人死亡。這場軍事衝突不僅加劇了地區敵意,更讓歐洲三國認定「外交手段已失效」,成為啟動制裁機制的關鍵推力。

大國博弈與地區陣營分化

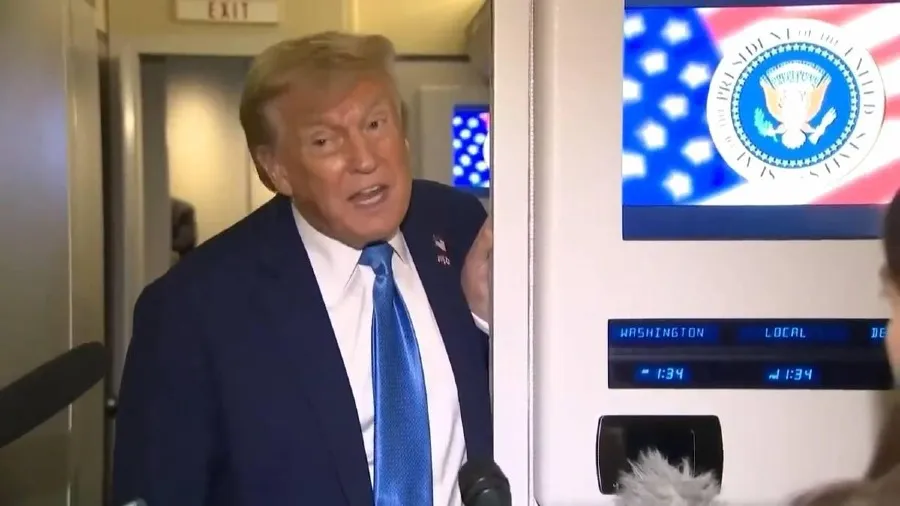

制裁生效後,國際社會迅速形成鮮明對立的陣營,凸顯中東問題的複雜性。美國國務卿魯比歐直言制裁「證明伊朗必須為違約付出代價」,呼籲各國「全面執行制裁措施」,總統特朗普則在社交平台宣稱「中東將迎來偉大機會」。歐洲三國發表聯合聲明,強調「啟動機制是別無選擇的決定」,但仍保留「談判解決的窗口」。以色列總理內塔尼亞胡表态「樂見制裁落地」,稱這是「遏制伊朗核野心的重要一步」。

俄羅斯外長拉夫羅夫明確指出,制裁「在法律上無效、執行上不可行」,中國常駐聯合國副代表耿爽則強調「對話談判是唯一可行路徑」,呼籲各方「避免局勢升級」。兩國均認為,歐洲三國濫用「快速恢復」機制,忽視伊朗因美國單邊制裁未獲履約回報的現實。

伊朗總統佩澤希齊揚展現強硬姿態,稱「已做好應對準備,天塌不下來」,拒絕美國「交濃縮鈾換制裁暫緩」的要求。伊斯蘭議會議長卡利巴夫更發出警告,若有國家依據制裁採取行動,「將面臨伊朗的對等反擊」,伊朗已召回駐英法德大使,並威脅停止與IAEA的合作。

土耳其總統埃爾多安雖未直接評論制裁,但在議會演講中譴責「外部勢力干預中東」,暗示反對對伊施壓;沙烏地、阿聯等海灣國家則保持沉默,既擔憂伊朗核擴散,又忌憚制裁引發的油價波動。

經濟衝擊與規避制裁困局

對伊朗而言,制裁的最大壓力集中在經濟領域。截至9月27日,伊朗里亞爾匯率較制裁前下跌4%,黑市匯率突破1美元兌112萬里亞爾,創歷史新高,1萬里亞爾僅可兌換1.69元人民幣。食品價格近三個月上漲60%,住房價格飆升85%,水電費用上調40%,惡性通脹讓普通民眾生活雪上加霜。

伊朗工業委員會主席邁赫迪·博斯坦奇指出,占全國工業企業90%、提供50%工業就業的中小企業將首當其衝,「原材料進口受阻、海外支付中斷將導致大批企業倒閉」。不過,伊朗多年來已構建起應對制裁的「灰色體系」——截至2025年8月,其「影子油輪」規模達1140艘、1.27億載重噸,通過東南亞海域船對船轉運,每月仍能出口約100萬桶石油,規避美歐封鎖。

上海外國語大學中東研究所副教授韓建偉分析,聯合國制裁的「象徵意義大於實際影響」,但疊加美國此前的「極限施壓」,將進一步激化伊朗國內矛盾。不過,由於聯合國制裁未禁止能源出口,實際衝擊遠弱於美國單邊制裁,「伊朗石油出口的灰色渠道難以被徹底切斷」。

戰爭風險與軍事對峙時刻存在

制裁落地最令人擔憂的,是地區衝突的升級風險。伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維28日與革命衛隊總司令會面時明確表示,「武裝部隊已做好應對任何侵略的充分準備」。以色列前情報官員則透露,以軍仍在制訂「後續打擊計劃」,若伊朗停止IAEA合作,「不排除再次空襲核設施」。

但軍事行動的成本正顯著上升。韓建偉指出,美以已意識到,「軍事打擊會推動伊朗國內團結,反而加速核研發」,因此更傾向通過經濟施壓引發伊朗內部動蕩。而伊朗的核能力現狀也制約了其選項——儘管濃縮鈾丰度達標,但6月的空襲已嚴重破壞離心機生產設施,「短期內製造核武器的能力大幅受損」。

另一個關鍵變量是《不擴散核武器條約》(NPT)。伊朗部分議員已提議「討論退出NPT及研製核彈」,但佩澤希齊揚已公開承諾「不會退出」,顯示溫和派仍主導決策。不過,韓建偉警告,若制裁持續疊加軍事威脅,「伊朗退出NPT的可能性將顯著上升,屆時地區核擴散風險將徹底失控」。

截至目前,聯合國安理會未就制裁後的局勢協調召開緊急會議,伊朗與歐洲三國的外交渠道仍處於中斷狀態。中東的和平前景,正懸於制裁執行力度、伊朗核活動走向與美以軍事決策的微妙平衡之間。