特朗普發動的「關稅戰」 為的是謀取自身利益,類似的貿易博弈早有先例。「硝烟戰」(1840 年英國挑起鴉片戰爭,用槍炮打開中國市場)、匯率戰(1985年的「廣場協議」推高日本物價)、「禁運」(1950 年對中國的全面禁運切斷貿易往來)、「科技戰」(拜登任期對中資企業列黑名單、實施技術封鎖)等。當中,還有一項持續約半個世紀的政策 ——「配額制」,同樣深刻影響著全球貿易格局。

二戰前後:先進紡織業由西方轉向東方

在二戰前的世界經濟版圖中,紡織業無疑佔據著先進製造業的重要地位。歐美地區憑藉工業革命的先發優勢,在紡織技術、生産規模與市場拓展方面引領全球。英國的蘭開夏郡,作為棉紡織業的核心區域,林立的工廠與先進的紡織機械,使其成為世界棉紡織産品的重要供應地,産品遠銷全球。美國則在東北部和南部構建起紡織産業集群。

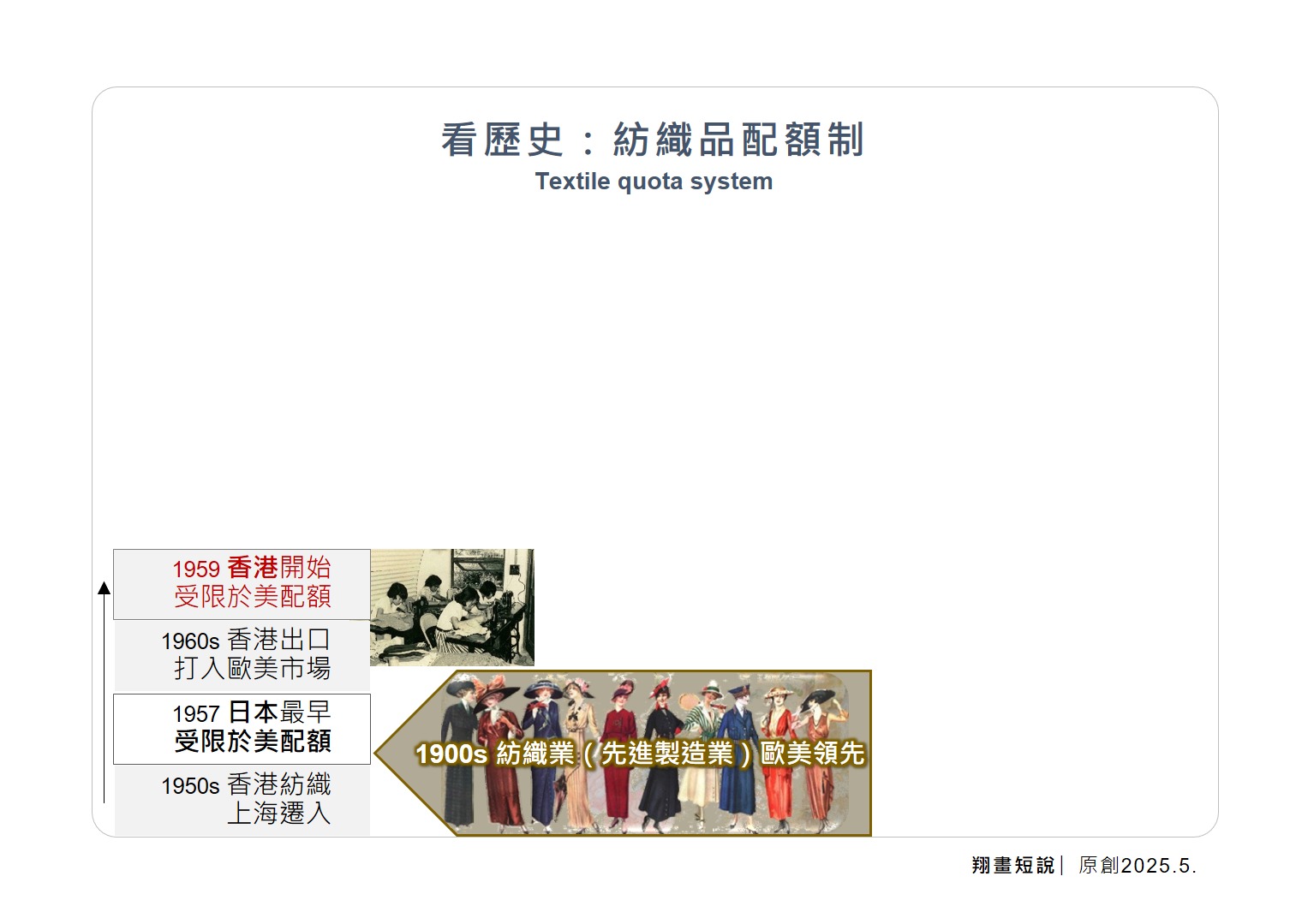

二戰後,全球紡織業格局迎來重大變革。日本迅速從戰爭創傷中恢復,借助廉價勞動力與積極引進的西方技術,紡織業實現騰飛,大量質優價廉的紡織品涌入國際市場,對美國等傳統紡織强國造成衝擊。亞洲其他國家和地區,如印度、泰國、中國香港等,也紛紛投身紡織業發展浪潮。印度利用悠久紡織歷史與豐富原料優勢,逐步擴大生産規模;泰國憑藉勞動力成本優勢,吸引外資發展紡織製造業;中國香港在 20 世紀 50 年代因上海紡織業資源遷入,産業實力大增,逐漸成為重要的紡織産品出口地。這些新興力量的崛起,極大地改變了原有的國際紡織業貿易格局。

六十年代:美國引入保護主義的配額制

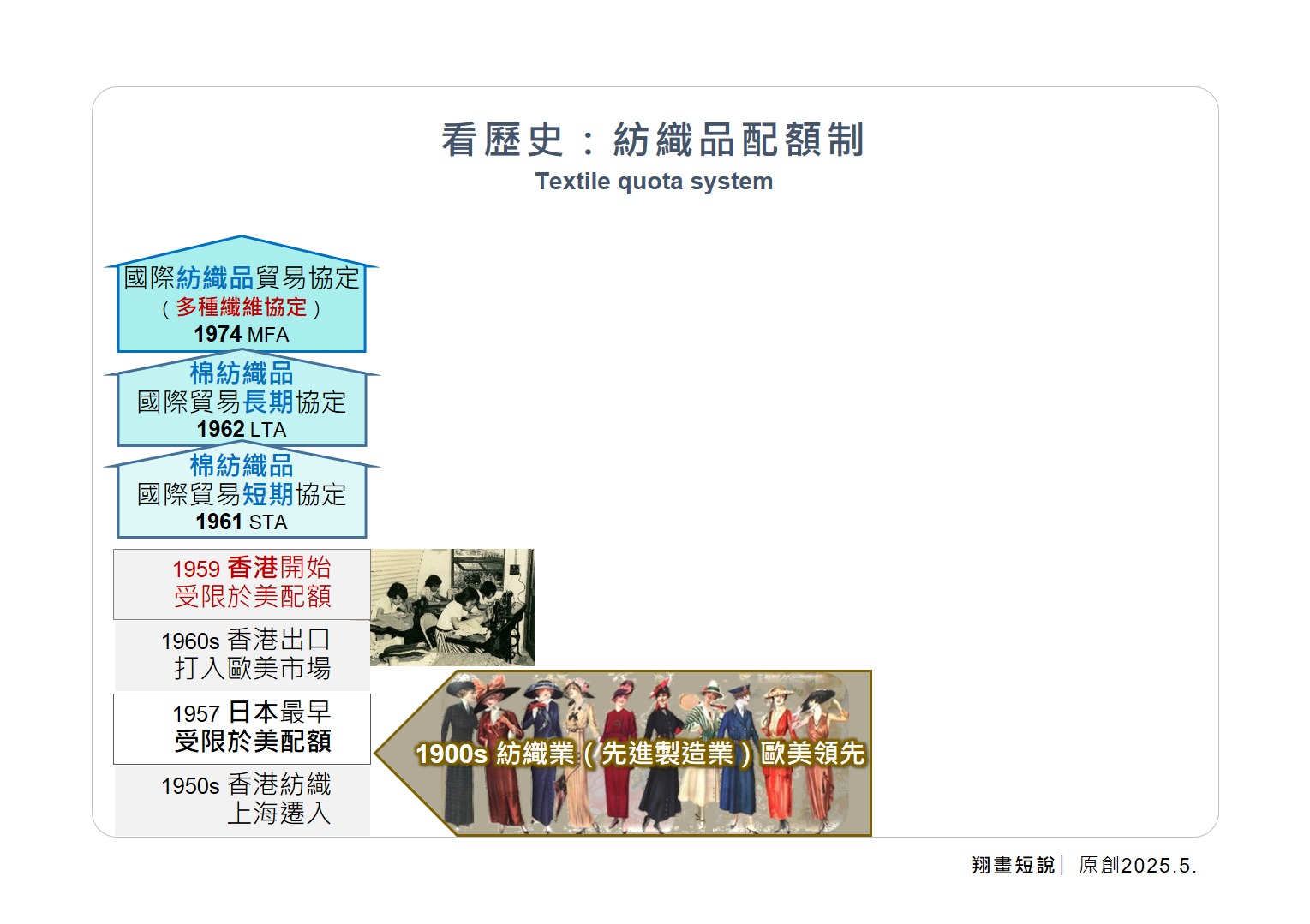

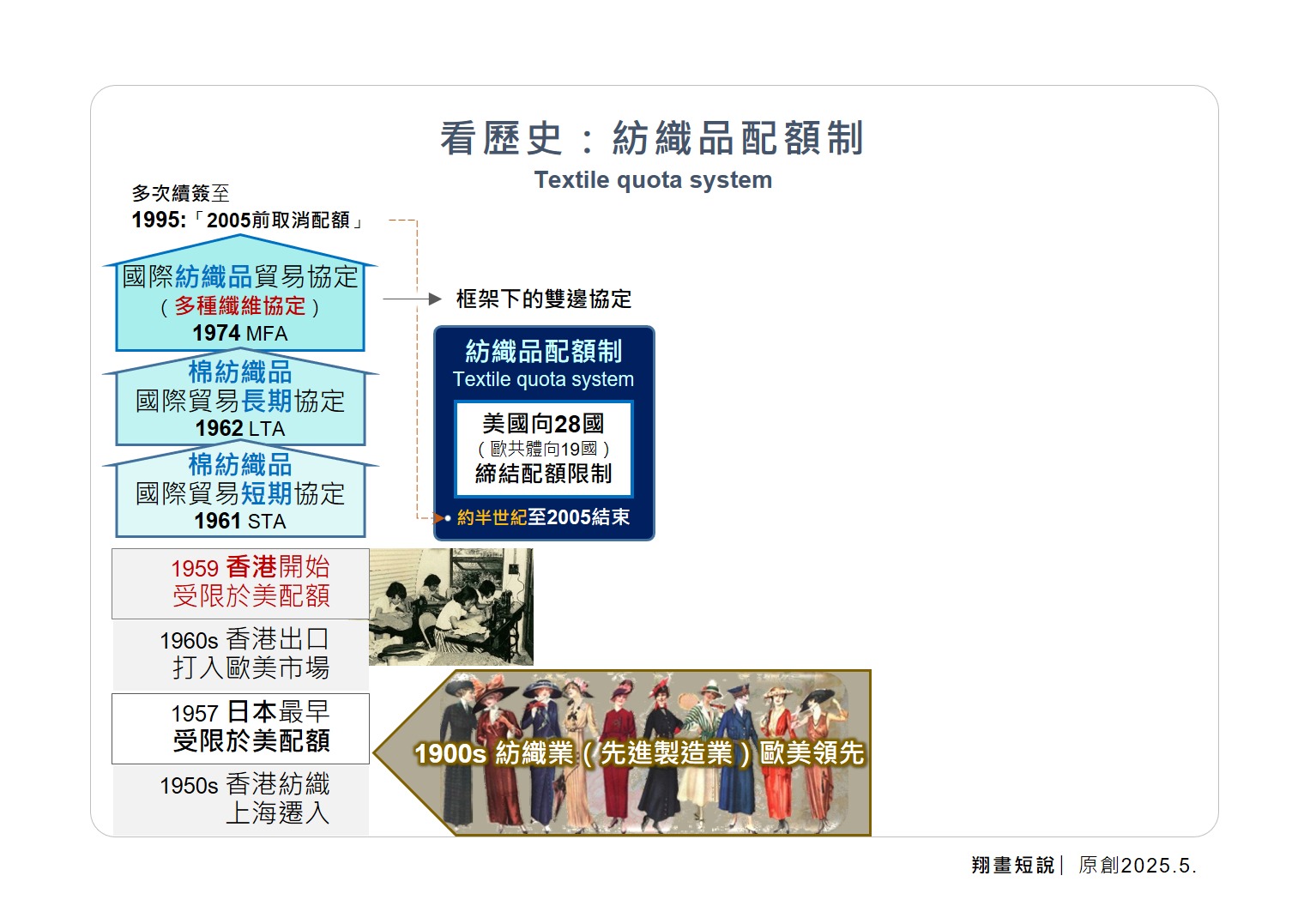

面對新興國家和地區紡織業的衝擊,美國率先采取貿易保護措施。1957 年,美國對日本紡織品實施配額限制,開啓了紡織品配額制的先河。美國此舉旨在保護本土紡織産業,緩解就業壓力,减少進口産品對國內市場的衝擊。

隨著時間推移,美國進一步施壓,促使國際社會締結相關協定。1961 年《棉紡織品國際貿易短期協定》(STA)誕生,1962 年升級為《棉紡織品國際貿易長期協定》(LTA),接着1974 年《國際紡織品貿易協定》(MFA,即多種纖維協定)正式登場,並多次續簽,直至 1995 年規定「2005 前取消配額」 。在這一框架下,美國向 28 國、歐共體向 19 國締結配額限制,紡織品配額制全面確立並深刻影響全球紡織業發展。

歷史鏡鑒:特朗普貿易政策的無改衰落

回顧這段歷史,如今特朗普政府推行的貿易政策與之有著相似之處。特朗普上臺後,頻繁揮舞「關稅大棒」,對多國進口商品加徵高額關稅,試圖推動美國製造業回流,「讓美國再次偉大」。

從歷史經驗看,貿易保護雖能在短期內保護部分産業,但長期來看,阻礙了資源的優化配置,增加了企業生産成本,引發貿易夥伴的報復,破壞全球産業鏈穩定。福特汽車首席執行官擔憂關稅具有「毀滅性」,美國前財長薩默斯(4月9 日)指出關稅政策可能導致約 200 萬美國人失業,每個家庭面臨至少 5,000 美元收入損失。同時,世界貿易組織指出其政策將導致國際貿易逆轉,抑制全球經濟增長。

歷史是最好的教科書,紡織品配額制的發展歷程警示我們。經歷近半世紀的棉紡織配額,結果是美國的紡織業怎麼也再沒復甦!