據《觀察者網》報道,「金九銀十」消費旺季,大陸消費者正為物美價優的汽車車型精打細算,而一水之隔的台灣購車族,卻在年末車市面臨著「同款車型價格翻倍」的殘酷現實。台灣網民的大量吐槽與車型價格對比,暴露出海峽兩岸車市的巨大「價格鴻溝」,也折射出台灣汽車市場尤其是新能源領域的深層結構性問題。

同款車型台灣售價最高超大陸兩倍

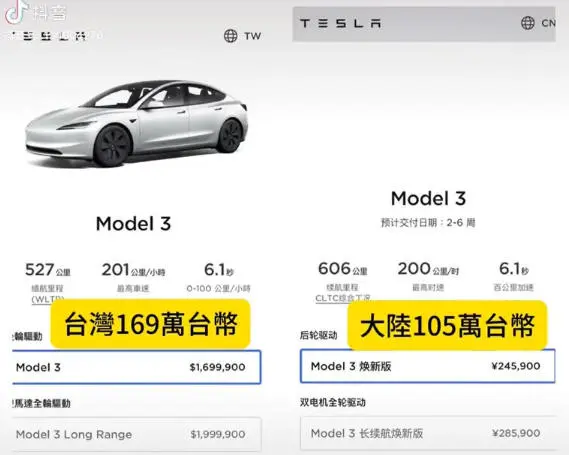

「特斯拉Model3,台灣169萬新台幣(1元人民幣約合4.26元新台幣),大陸105萬新台幣」「沃爾沃XC60,台灣257萬新台幣,大陸225萬新台幣」「寶馬Z4,台灣372萬新台幣,大陸212萬新台幣」——一組組價格對比數據,讓「過了這道海峽,車價能翻倍」成為台灣民眾對當地車市的普遍感慨。

台媒直言,在台灣購車,無論是進口車還是本地組裝車,價格普遍偏高。境外售價100萬新台幣的進口車,在台灣往往要賣到200萬新台幣,價差最高可達一倍以上。這種價格落差長期困擾台灣民眾,近期更因台灣網紅和車評人的親身體驗引發廣泛討論。

台灣網紅「館長」此前參訪大陸車企,在深圳參觀比亞迪工廠並體驗多款車型後,直言「在台灣買車就像被『搶劫』」。他在採訪中不斷吐槽:「我問每一臺車的價格都快要吐血,台灣人買一臺車是大陸兩倍的價錢」「(比亞迪)各種配置做得跟雙B(寶馬、奔馳)一個等級,但價格卻便宜很多」。他還質疑台灣汽車產業現狀:「台灣人買一臺車,還要多付一臺車的稅金,說是為了支持本土造車業,結果大陸做好的車,拿回台灣還要像搭樂高一樣用零件組裝,這算什麼自主研發?重點是賣得還貴得要死。」

台灣車評人謝宗桓也曾在節目中邀請台灣網紅「小傑不到一百六」體驗大陸新能源車。兩人曾推測一款大陸新能源車在台灣售價可能高達400萬新台幣(約93.7萬元人民幣),但實際該車型在大陸僅需約20萬元人民幣,價差懸殊程度令人震驚。謝宗桓在節目中坦言:「這是落差非常大的市場,正因為中國大陸十幾年前就決定押注新能源汽車,才有了後來的蓬勃發展,比如引進特斯拉在大陸生產產生鯰魚效應,帶動了眾多新能源車企成長。」「小傑不到一百六」則直言:「大陸車進不了台灣,其實吃虧的是台灣人民。」

數據更直觀印證了這一差距。在大陸市場,特斯拉Model 3起步價約23萬至24萬元人民幣,Model Y起步價約26萬元人民幣;而在台灣,Model 3起售價約169.99萬新台幣(約合37.8萬元人民幣),Model Y起售價約189.99萬新台幣(約合42.2萬元人民幣),經匯率折算後,台灣市場同款車型售價比大陸高出一半以上。豐田等品牌也存在類似情況,台灣市場定價折算後通常高於大陸,入門或中低配車型價差甚至可達幾十萬新台幣。

民進黨當局對大陸車「嚴防死守」,對美國車「大開綠燈」

對於兩岸車市的巨大價差,有台媒將原因歸咎於台灣稅制結構,也有媒體辯稱「大陸購車受限牌制度影響,實際成本不低」,但這些說法難以解釋價差的懸殊程度。事實上,台當局人為設置的貿易壁壘,才是造成這一現象的核心原因。

在台當局的政策限制下,物美價廉的大陸汽車被擋在台灣市場之外。大陸汽車整車及底盤進口受限,僅能以散件(CKD模式)形式入台組裝,例如中華汽車就採用該模式組裝大陸相關車型。台灣《財訊》披露,比亞迪計劃到2030年實現全球銷量一半來自海外,並將台灣列為重點市場,這一計劃引發台當局警惕。台灣經濟主管部門明確表示,比亞迪未取得車型合格證不得在台銷售,若經第三地轉運入台,最高可罰款300萬新台幣,甚至暫停進出口資格。民進黨籍民意代表王定宇更炒作大陸電動車通過泰國等地轉口入台為「洗產地」「傾銷」,聲稱「台灣絕不允許傾銷」。

台當局的「保護」不止於此。從2024年8月1日起,台當局實施新管制措施,要求大陸品牌汽車、大陸合資品牌汽車、大陸收購的海外品牌汽車以及外資品牌在大陸生產的汽車,需逐步達到35%的本土化供應比例,其核心目的就是防止大陸品牌電動車及零配件大量進入台灣市場,衝擊當地汽車供應鏈。

諷刺的是,在對大陸汽車築起重重壁壘的同時,台當局卻對美國汽車「大開綠燈」。今年6月底,台行政管理部門副負責人鄭麗君率團與美方進行第二輪「對等關稅」磋商,美方提出取消農產品、水產品、汽車及附屬產品關稅,取消進口車限制等要求。台當局明確表態,調降汽車關稅的對象僅限美國車。台灣經濟主管部門產發署長邱求慧此前公開表示,若參照美英談判模式,關稅優惠將僅適用於雙邊協議對象,即美系車企,不會全面開放。這種選擇性的「嚴防」與「開放」,將政治操弄置於產業發展與消費者利益之上,意圖顯而易見。

保護政策難掩電動化短板消費者受害

台民進黨當局的保護政策,並未讓台灣本土汽車產業實現健康發展,反而使其陷入多重困局,更阻礙了汽車電動化進程。從市場數據來看,台灣新能源汽車銷售占比雖在擴大,卻高度依賴進口。目前台灣電動小客車以進口為主,特斯拉是絕對主力,2022年成為台灣首個年掛牌數突破萬輛的電動車品牌,2023年掛牌數達13162輛,穩居銷量第一。2019至2023年,台灣電動小客車市場品牌逐漸豐富,奔馳、起亞、現代等品牌陸續加入,前十品牌電動車合計市占率達95%,但本土品牌幾乎缺席。

在電動化轉型方面,台灣面臨的挑戰更為突出。台交通主管部門文件顯示,儘管台灣新能源汽車市場增長強勁,但公共充電設施尚未普及,充電環境有待完善,導致消費者存在里程焦慮;充電站設置常受地目和用電類型規範限制;關鍵零部件如馬達、驅動控制器、電池等核心系統多數依賴國外進口,造成設備造價高且維修技術資料獲取困難;傳統燃油車維修及檢驗人員的專業知識也需升級,以適應電動化趨勢。

更關鍵的是,台灣本土汽車產業缺乏真正的研發與規模化生產能力。所謂「本土車」多為合資或散件組裝車型,本土品牌研發、模具、生產設備等前期投資動輒數億新台幣,卻因台灣市場規模有限(2024年新車上牌量預計45.8萬輛,本土車銷量僅約20萬輛),難以通過足夠銷量攤薄成本,導致本土車售價居高不下。台灣官方智庫「中華經濟研究院」指出,長期扶持下,台灣本土汽車品牌市占率已從八成降至五成。

值得注意的是,關稅並非造成台灣高車價的唯一原因。2021年的一項調查顯示,台灣新車均價位居全球第六,但當地薪資本水平遠低於其他高車價國家。墨西哥、印度、泰國等國汽車關稅高達35%至125%,台灣汽車關稅僅17.5%,卻出現更高的車價,可見關稅並非決定性因素。

台灣網民感慨:「難道我們要永遠困在這座人為的『孤島』上,看著時代列車呼嘯而過嗎?」海峽兩岸車市的「價格鴻溝」,本質上是台當局政治操弄下的產物,而承受這一後果的,最終是每一位渴望買到物美價廉汽車的台灣民眾。