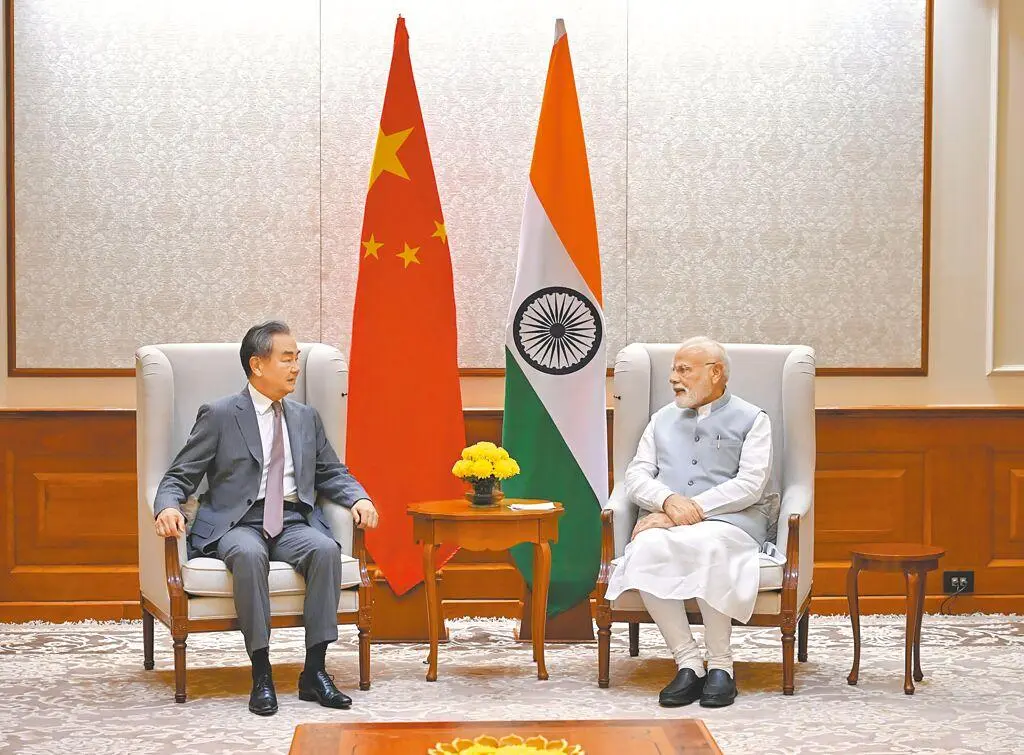

2025年8月,中國外長王毅時隔三年再度訪問印度,與印度外長蘇傑生舉行會談,並出席第24次中印邊界問題特別代表會晤。這一行程被中國官方與部分國際媒體解讀為「中印關係回暖」、「龍象共舞再啟」的象徵。然而,中國外交部隨後發布的會談紀要,聲稱蘇傑生在會上強調「台灣是中國的一部分」。對此,印度方面翌日提出反駁,指出「中方錯誤引述談話,並重申印度對台灣的立場沒有任何改變,印度也早就不再提及所謂『一個中國』政策。印度這種悍然挑釁「一中」的態度,更令人對中印關係改善打上問號。

剝開外交辭令的糖衣,深入剖析新德里與北京之間長達數十年的地緣博弈、戰略誤判與利益算計,我們不難發現當前的「回暖」不過是一場基於現實困境的權宜之舞,是印度在美國壓力與自身經濟困局下的戰術性退卻,而非戰略和解。中印關係,依舊是「乍暖還寒」,暖意僅存於表層,寒意深入骨髓。